事业发展,要在创新;创新之道,唯在得人。

“全部科技史都证明,谁拥有了一流创新人才、拥有了一流科学家,谁就能在科技创新中占据优势。”习近平总书记高度重视科技创新工作。

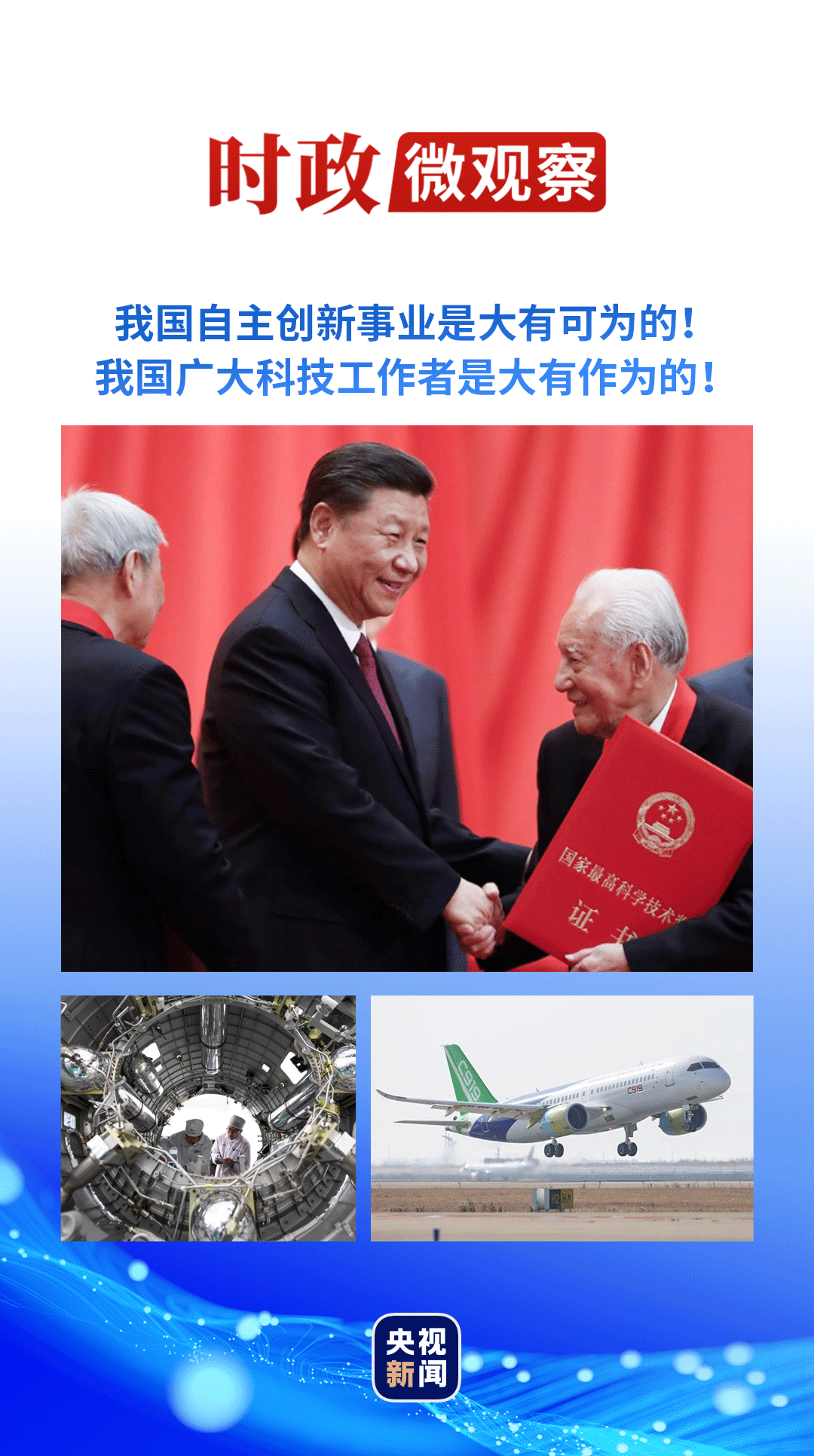

党的十八大以来,总书记多次考察科研院所、高校、高新技术企业,出席国家科学技术奖励大会并为获奖者颁奖,给科学家和科技工作者代表回信等,对广大科技工作者关怀备至、寄予厚望。

《时政微观察》与你一起重温习近平总书记同科技工作者之间的动人故事,感悟总书记的亲切关怀与殷切嘱托。

礼赞——

“国家的财富、人民的骄傲、民族的光荣”

2015年1月9日,北京人民大会堂,掌声热烈。2014年度国家科学技术奖励大会,隆重举行。

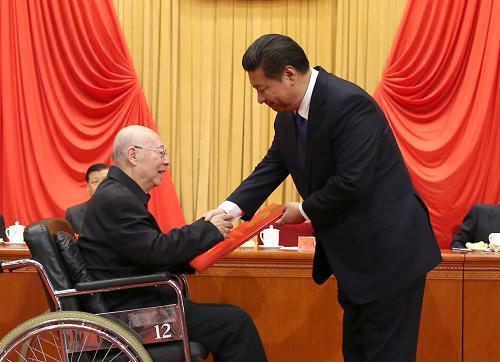

年近九旬的中国“氢弹之父”于敏院士坐着轮椅,由工作人员推上领奖台。习近平总书记微笑着躬下身,为其颁发国家最高科学技术奖证书,并同他热情握手表示祝贺。这一幕,感动了现场内外。

△2015年1月9日,习近平总书记向获得2014年度国家最高科学技术奖的中国科学院院士于敏颁奖。

这样礼待老一辈科学家的画面,还有很多——

2017年11月17日,习近平总书记同参加全国精神文明建设表彰大会的600多名代表合影。看到90多岁的黄旭华院士站在代表们中间,总书记拉着他的手,微笑着请他坐到自己身边。

2021年11月3日,2020年度国家科学技术奖励大会上,习近平总书记向获得国家最高科学技术奖的中国航空工业集团有限公司顾诵芬院士颁发了奖章、证书,同他热情握手表示祝贺,并请他到主席台就座。大会后,总书记又走向行动不便的顾诵芬院士,同他再次握手,亲切交流。

△2021年11月3日,习近平总书记向获得2020年度国家最高科学技术奖的中国航空工业集团有限公司顾诵芬院士颁奖。

“繁霜尽是心头血,洒向千峰秋叶丹。”2018年5月28日,在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上,习近平总书记引用这句古诗,点赞两院院士“是国家的财富、人民的骄傲、民族的光荣”。

总书记深情地说:“我们的很多院士都具有‘先天下之忧而忧,后天下之乐而乐’的深厚情怀,都是‘干惊天动地事,做隐姓埋名人’的民族英雄!”他要求各级党委和政府对院士们要政治上关怀、工作上支持、生活上关心,当好后勤部长。要做好退休院士工作,保证他们的待遇和礼遇,鼓励他们继续发挥作用。

“盖有非常之功,必待非常之人。”习近平总书记身体力行,带动全社会厚植识才爱才敬才用才的环境。

信心——

“我国教育是能够培养出大师来的”

2016年1月,国家科学技术奖励大会,备受瞩目的国家自然科学奖一等奖,颁给了中国科学技术大学潘建伟院士团队的“多光子纠缠及干涉度量”项目。

作为该项目的第一完成人,潘建伟也因年仅45岁的年龄优势,刷新了2006年支志明49岁获自然奖一等奖的纪录。这一年,在自然奖和发明奖的获奖者中,最年轻的第一完成人都是39岁,而进步奖最年轻的第一完成人38岁。

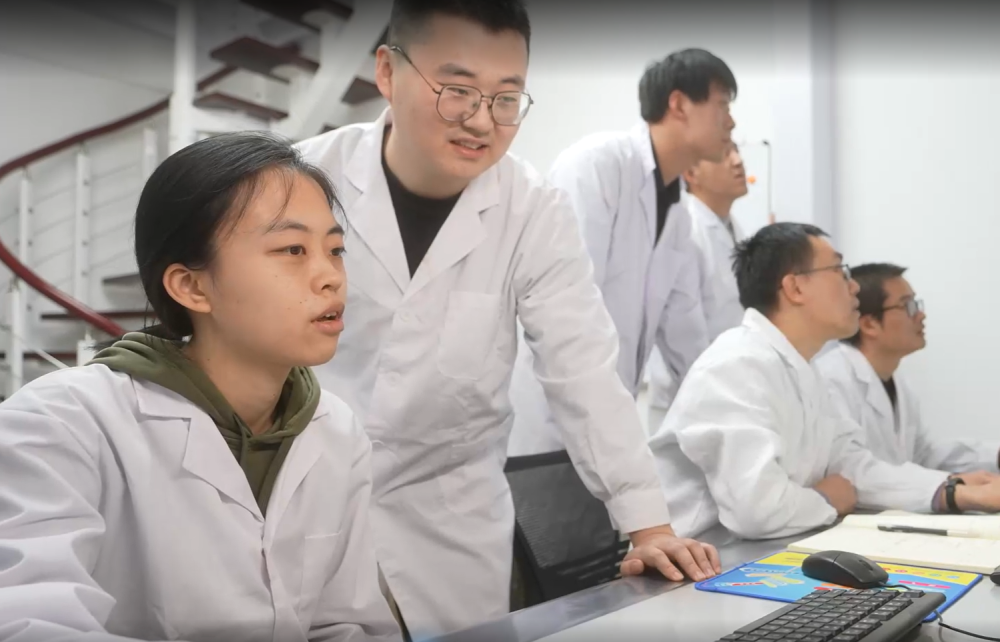

“我国教育是能够培养出大师来的,我们要有这个自信!”习近平总书记非常关心青年科技人才的培养。在地方考察中,他多次走进企业,同年轻研发人员面对面交流。

△2023年7月5日,习近平总书记在江苏苏州华兴源创科技股份有限公司,同企业年轻研发人员亲切交流。

“都很有朝气啊!”去年7月,习近平总书记走进江苏苏州华兴源创科技股份有限公司。企业研发车间、光电实验室,尖端仪器设备旁一张张年轻面孔让总书记十分欣慰。

“是什么学校毕业的?”“工作几年了?”“学什么专业的?”总书记亲切询问。

企业负责人介绍,公司员工平均年龄只有32岁。他们还以年轻人为主力成立了一个“珠峰事业部”,加快核心技术攻关,勇攀科学技术高峰。

“你们在这里做的正是攀登高峰的工作,很有意义。年轻人可以施展你们的才华,好啊!”习近平总书记勉励道。

△中国科学院近代物理研究所新核素团队科研人员在观察和记录设备状态。

总书记多次表示要支持青年人才挑大梁,强调“鼓励年轻人大胆创新、勇于创新,让青年才俊像泉水一样奔涌而出”。

“揭榜挂帅”“赛马制”支持科学家大胆探索,更多青年科学家在重大科研任务中挑大梁;以破除“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”的“四唯”现象和“立新标”为突破口,为科研人员松绑、减负;以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系正在建立,激活科技创新的“一池春水”……在习近平总书记的关怀、指引下,越来越多青年人才在科技创新的第一线茁壮成长。

寄望——

“实现高水平科技自立自强”

“当了总书记后,我第一个来科技组。”

这是习近平总书记在2013年参加全国两会科协、科技界委员联组会时的开场白。亲切的话语中,饱含对科技工作的高度重视与殷殷期望。

当下,新一轮科技革命和产业变革汹涌而来,科技创新成为中国式现代化建设的关键命题。

“着力造就大批胸怀使命感的尖端人才”“努力成为世界主要科学中心和创新高地”“努力实现高水平科技自立自强”……从国内考察到出席重要活动,习近平总书记提出明确要求。

2020年5月12日,总书记在山西太钢不锈钢精密带钢有限公司考察调研。在生产车间,他拿起一片厚度仅0.02毫米的“手撕钢”,轻轻扭折了一下,称赞说:“百炼钢做成了绕指柔。”总书记同围拢过来的职工代表亲切交流,“希望你们再接再厉,在高端制造业科技创新上不断勇攀高峰,在支撑先进制造业方面迈出新的更大步伐。”

现如今,太钢生产的“手撕钢”厚度已达0.015毫米,广泛应用于航空航天、医疗器械等领域,是非常重要的关键基础材料。

△“手撕钢”

今年3月,全国两会结束不到一周,总书记赴湖南考察,对加快发展新质生产力提出了明确要求,“要以科技创新引领产业创新,积极培育和发展新质生产力”。

4月,在山城重庆,总书记走进科技创新和产业发展成果展示厅,听闻研制的海上风电机组整机国产化率99%,很是感慨:“当年我在福建工作的时候,中国还没有海上风电。曾几何时啊!”

△2024年4月22日,习近平总书记参观重庆科技创新和产业发展成果展示。

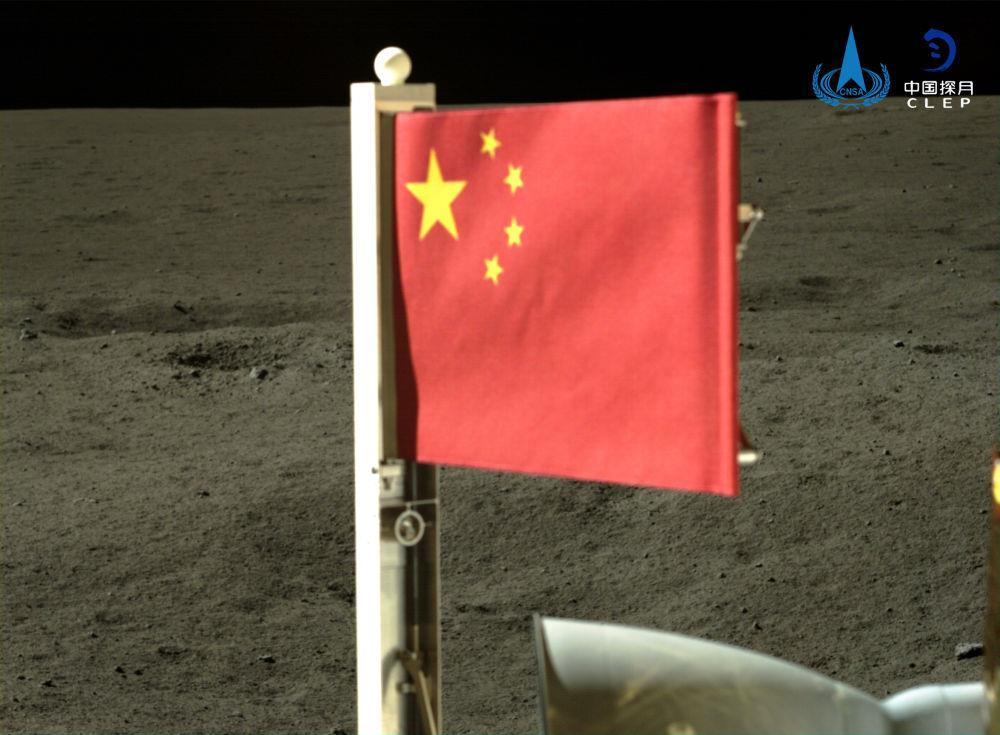

“祝融”探火、“嫦娥”揽月、“北斗”组网、“奋斗者”号探海……为加快建设科技强国、实现高水平科技自立自强,广大科技工作者奋力攻关、不懈前行。

△2024年6月,五星红旗在落在月背的嫦娥六号探测器上展开。

科技创新大潮澎湃,千帆竞发勇进者胜。

我国广大科技工作者牢记习近平总书记嘱托,正以与时俱进的精神、革故鼎新的勇气、坚忍不拔的定力,肩负起时代赋予的重任,把论文写在祖国的大地上,把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中。

实践证明,我国自主创新事业是大有可为的!我国广大科技工作者是大有作为的!

监制丨耿志民

制片人丨兴来 宁黎黎

执笔丨张亚楠

视觉丨江雨航

审校丨程昱

【科技向新】习言道|必须向科技创新要答案

2024-06-24 11:44:42中国新闻网

科技立则民族立,科技强则国家强。党的十八大以来,习近平总书记高度重视科技创新工作,围绕推进科技自立自强作出一系列重要论述。

何以中国·运载千秋|一江清水北送,江都水利枢纽焕发“智慧之光”

2024-06-24 09:41:37荔枝新闻

抽水能力508立方米/秒,设计入江流量12000立方米/秒,承担着分泄淮河70%以上的洪水任务……在南水北调的源头,被誉为“江淮明珠”的扬州市江都水利枢纽坐落于此。

江都水利枢纽 摄影孟德龙

据了解,江都水利枢纽是我国乃至亚洲规模最大的电力排灌工程,主要由4座大型泵站、12座大中型水闸、3座套闸、2座涵洞、2条鱼道及输配电、引河工程组成,是我国跨流域、远距离、大流量调水的先行实践典范,也是新中国第一座拥有完全自主知识产权的大型泵站群。

一江清水奔腾向北,江都水利枢纽处于“三水”交汇处,发挥着“稳定器”“调节阀”的作用。“江都水利枢纽是第一级台阶,把长江水提供给大运河,利用大运河沿线的九级泵站,将长江水逐级抬升,向北输送。”江苏省江都水利工程管理处第四抽水站管理所所长薛井俊在接受记者采访时表示,这也是江都水利枢纽的重要使命。

江苏水资源分布不均,南丰北枯。江都水利枢纽泽陂沿岸,彻底改变苏北地区农业多灾低产面貌,让“旱改水”变成了“米粮仓”,使里下河地区从一熟沤田发展成稻麦两熟的“吨粮田”。浩荡长江水从江都“源头”出发,攀越十三级“台阶”奔腾北上,滋润着数十座大中城市,修复了北方的自然生态,惠泽约1.2亿群众。

江都水利枢纽 摄影 郁兴

65孔闸门的启闭,从1小时到5分钟,智慧之光为水利工程按下“加速键”。“自从万福闸管理所自主研发的闸门启闭测控一体化平台上线,当年需要人力徒步开启的闸门,只需在平台上一点,就能一键启闭,同时实现闸门监测、报警显示、故障指示等多项功能。”水利工程管理处工程管理科副科长袁志波对记者表示。

“万福闸、太平闸、金湾闸等工程作为淮河入江水道的控制归江口门,承担分泄淮河70%以上的洪水任务,设计入江流量12000立方米/秒。智慧水利建设极大地提高了我们开闸泄洪的效率。”袁志波说。

据悉,2020年至2023年10月,江都水利枢纽累计运行1097天,通过不同工程设施间的组合以及智能调度系统,引水送水282.4亿立方米,排涝泄洪767.7亿立方米,为保障地区经济社会高质量发展作出了重大贡献。

荔枝新闻 记者/方紫薇

【光明论坛】汇聚智慧资源,助力科技创新

2024-06-24 10:01:28光明网

【光明论坛】

作者:刘开君(浙江绍兴市委党校副教授、浙江省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员)

近日,习近平总书记给中国科学院院士、清华大学教授姚期智回信,向他致以诚挚问候,勉励他发挥自身优势,带领大家继续探索创新人才自主培养模式,推动学科交叉与前沿创新,打造高水平的人才培养和科技创新基地。习近平总书记的殷切希望让人倍感振奋、深受鼓舞。

20年前,立志“培养一流学生、设计一流课程”的姚期智毅然回国,入职清华大学后创办了清华学堂计算机科学实验班,即后来广为人知的“姚班”,20年间为国家培养了一批批优秀人才。他不仅本身是海外人才回国发展的杰出代表,而且积极引进海外人才,其推动建立的清华大学交叉信息研究院延揽众多海外优秀人才加入。坚持自主培养人才与引进海外人才并举,姚期智院士引领的人才培养探索之路,对于我们夯实科技发展的人才基石具有启示意义和借鉴价值。

功以才成,业由才广。当前,新一轮科技革命和产业变革正加速演进,科技和人才成为国际战略博弈主战场,这要求我们进一步推进更高水平对外开放,优化海外人才发展策略,吸引并支持更多海外科技人才回国参与国家发展与建设,集聚全球人才智力资源。根据相关统计报告,自改革开放至2022年年底,中国留学人员累计超过800万人,留学回国人员总数超过600万人;党的十八大以来,我国各类出国留学人员中超八成选择回国发展,这是对国内发展机会多潜力大的信心。进一步完善相关体制机制,顺畅人才流动渠道,不断拓展人才成长发展空间,有利于增强人才磁吸效应,广聚天下英才,进而凝聚起高质量发展新动能。

深化改革创新,完善人才发展体制机制,使制度优势更好转化为人才优势。打破人才培养、使用、评价、服务、支持、激励等方面的体制机制藩篱,加快构建人尽其才的科研平台,进一步释放海外人才创新活力。完善人才引进政策,为海外人才提供具有竞争力的薪资待遇,着眼解决他们的急难愁盼问题,解决其后顾之忧。鼓励企业为海外人才提供股权、期权等激励措施,激发他们的工作热情和创造力,还可通过设立各类奖项和荣誉,肯定人才在科研等方面作出的贡献,增强他们的认同感和获得感。比如,为吸引全球青年人才,杭州市西湖区梳理各类人才扶持政策,推出“西湖区青年人才十条”,为青年人才提供全方位多维度的政策礼包,还打造了一批一站式国际人才服务综合体,涵盖衣食住行、场地支持、创业陪跑、基金扶持等服务功能,让青年人才安心就业、成功创业、宜居宜业。

聚焦解决“卡脖子”关键核心技术难题,吸引海外人才参与重点科技项目。通过设立专项基金等方式,鼓励海外人才参与国家重点项目的研发和创新活动,资金可用于项目研究、设备购买、团队建设等方面,为创新活动提供充足条件。可围绕国家重点领域、重点产业,组织产学研协同攻关,遴选一批优秀海外人才,与国内科技人才一起共同组建项目团队,致力于完成重大科研任务,加快实现“卡脖子”关键核心技术的突破。近年来,天津、南京等地通过举办海外人才创新创业大赛、发布急需紧缺人才需求目录、开展人才企业接洽交流活动等方式,聚集大批海外高层次人才到当地扎根发展。

打造宽松自由的科研环境,减少人为干预和政策干扰,让海外回归科研人员放手去做,在自由宽松的科研环境中尽情发挥创造力。科研项目的选择和管理应增加灵活性和自主性,优化审批程序和规定,包容失败,鼓励探索精神,给海外回归科研人员自主创新空间。尊重海外高水平人才的专业意见,不断畅通并拓展开放的沟通渠道,如学术研讨会、项目讨论会等,碰撞思想,汇聚智慧。

此外,积极引进海外高科技人才,让更多全球智慧资源、创新要素为我所用,还需加强对我国经济社会发展成果、科技创新发展政策和生态的创新展示,增强对海外人才的吸引力,全方位为人才成长提供广阔舞台和更多机会。

《光明日报》(2024年06月24日 02版)

“为世界经济复苏增添新动力”

2024-06-24 10:07:28人民日报

中国国家统计局日前发布的数据显示,今年5月份,国民经济延续回升向好态势,生产稳定增长,需求持续恢复,就业物价总体稳定,国际收支平衡,转型升级持续,运行总体平稳。国际机构、媒体以及接受本报记者采访的国际人士认为,中国经济回升向好、长期向好的基本面没有改变。中国经济实现持续健康发展,为世界经济复苏注入更多正能量。

“延续回升向好态势”

5月份,社会消费品零售总额同比增长3.7%,比上月加快1.4个百分点;货物进出口总额同比增长8.6%,比上月加快0.6个百分点;1至5月份固定资产投资同比增长4.0%。中国密集出台和抓紧落实包括大规模设备更新和消费品以旧换新等在内的一系列宏观调控政策,为促进经济回升向好发挥了重要作用。

“中国政治制度的优势确保了其宏观政策的稳定性。中国推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作,既助推了消费增长,也将促进相关行业创新发展。”巴西圣保罗州立大学教授马科斯·皮雷斯表示,考虑到中国经济的巨大体量、国内市场快速恢复的能力,5月份中国经济的积极表现并不令人感到意外。

“今年前5个月,中国经济延续回升向好态势。”泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏指出,5月,中国规模以上工业增加值同比增长5.6%,尤其是新能源汽车产量同比增长33.6%,市场需求稳中有升,货物进出口也实现较快增长。

近期,世界银行和国际货币基金组织等国际机构上调今年中国经济增长预期。“这是对中国经济高质量增长的充分认可。”保加利亚前国会议员、农业部前副部长迪米塔尔·丘卡尔斯基表示,国际机构上调中国经济增长预期,主要基于中国经济数据良好表现以及中国政府采取的一系列针对性措施,后者是中国经济持续回升向好的重要保证。“相信中国经济将会迎来更多的发展机遇,为世界经济复苏增添新动力。”

阿联酋通讯社在报道中指出,尽管面临多重压力,中国作为世界第二大经济体仍保持今年第一季度以来的复苏态势,有望实现2024年全年经济增长5%左右的预期目标。

“中国经济具有无可替代的优势和潜力”

科技创新持续赋能高质量发展。中国制造业高端化、智能化、绿色化转型态势明显,新质生产力继续培育壮大。5月份,中国规模以上高技术制造业增加值同比增长10.0%。其中,电子及通信设备制造业增长13.7%,集成电路、3D打印设备、全集装箱船等高技术产品产量快速增长。

奥地利中国与东南亚研究所所长哈内斯·费尔纳表示,中国的科技发展令人印象深刻,如今中国已在许多关键科技领域处于世界领先地位,特别是绿色技术、人工智能等。“中国取得的科技进步,将促进中国工业进一步发展和转型。中国正向制造业强国、工业强国的更高目标发展,以合作共赢的方式与其他发展中国家分享发展成果。中国先进的科学技术也正为应对气候变化等全球挑战作出重要贡献。”

埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米表示,中国加快发展新质生产力,推动数字化转型,大力发展人工智能,基础科学研究等取得了重大进步。中国的科技产品在阿拉伯国家广受欢迎,特别是手机等电子产品以及新能源汽车等。

巴西《论坛》杂志网站报道称,中国经济良好表现超出一些国际机构的预期。报道特别提到,中国电动汽车对巴西出口大增,今年前4个月,中国电动汽车在巴西的销量达4.8万辆,为去年同期的8倍,占巴西进口电动汽车总量的36.2%。巴西发展、工业与贸易部主管外贸的副部长塔蒂亚娜·普拉泽雷斯表示,众多数据足以说明中国新能源汽车在多个方面更具竞争力。

中国经济持续企稳向好、经济新动能持续积聚让斯里兰卡国际问题专家亚西鲁·拉纳拉贾印象深刻。他表示,“中国经济具有无可替代的优势和潜力”,继续通过发展新质生产力来深化改革,无疑是释放这种优势和潜力的最佳方式。

“全球经济增长的重要引擎和稳定力量”

第七届中国国际进口博览会目前企业商业展签约展商数量超过1000家,展览面积已达32.5万平方米;今年1月至4月,中国新设外商投资企业16805家,同比增长19.2%;中欧班列累计开行突破9万列,共发送货物超870万标箱、货值超3800亿美元……中国持续推动高水平对外开放,不断释放超大规模市场潜力,让世界各国广泛受益。

波兰SYMLOG国际货运公司主要从事中欧班列的货物运输服务。该公司董事会主席巴尔托什·米什凯维奇表示,今年前5个月,该公司整体业务量较去年同期增加86%,创下公司成立以来最高纪录,这得益于中欧班列的货物运输量增长迅猛,显示出中国经济保持着良好的增长活力。中国制造业通过中间产品贸易和全球产业链合作,带动了全球技术进步和产业升级。

今年4月,欧莱雅全球首家自建智能运营中心在苏州启用。欧莱雅北亚总裁博万尚表示,近年来,欧莱雅持续扩大在华“朋友圈”,投资中国年轻品牌、与中国初创企业合作开发硬件产品,在与中国合作伙伴的互利共赢中不断收获着新的成长。

阿联酋经济部次长阿卜杜拉·萨利赫表示,在共建“一带一路”框架下,阿中两国经贸关系保持强劲且日益繁荣,双方在投资、能源、技术等领域的交流不断深化并取得多项成果。今年是阿中建交40周年,阿联酋期待与中国进一步加强紧密合作,在高科技、人工智能、可再生能源、绿色经济等新兴领域开拓新的合作空间。

“中国发展有长远规划和清晰目标,我对中国发展和中国经济持续向好充满信心。”赫尔米表示,作为世界上最重要的经济体之一,“中国不仅持续扩大高水平对外开放,也在平等互利的基础上加强与各国合作,实现共同发展。中国正以自身稳定发展为不确定的世界经济带来确定性,已成为全球经济增长的重要引擎和稳定力量”。

(本报北京、里约热内卢、曼谷、华沙、柏林、开罗、迪拜6月23日电 记者龚鸣、时元皓、刘慧、李增伟、刘仲华、沈小晓、张志文)

3404人参与326评论