今年5月,中国国家博物馆(以下简称“国博”)推出AI文物微短剧《吴王夫差青铜剑》,以剑为第一人称展开叙事,将铭文内容和蕴含的历史文化信息娓娓道来,生动再现了夫差的戎马生涯。6月上线的12集古文字文物视频“博物致知,字载中华”,则介绍了国博馆藏有铭文的文物,包括“后母戊”青铜方鼎、“有出虹自北饮于河”刻辞卜骨等。

由中宣部牵头,教育部、文化和旅游部、国家文物局等八部委联合统筹,“古文字与中华文明传承发展工程”(以下简称“古文字工程”)从2020年11月开始实施。2021年5月,国博成为首批古文字工程协同攻关创新平台单位。

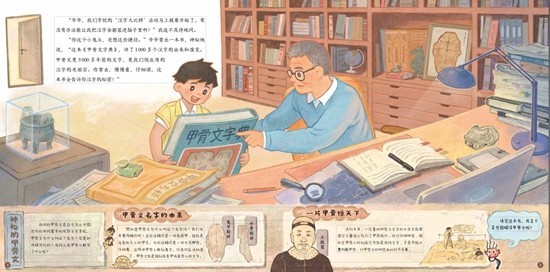

“中国国家博物馆甲骨文奇妙之旅”丛书。

完成馆藏春秋、战国、秦汉的青铜器、玺印等文物整理及书稿撰写工作,出版《中国国家博物馆馆藏文物研究丛书·玺印卷》;对馆藏甲骨、商周秦汉金石拓片进行了系统整理和研究;开展晚商王朝西部边境考古调查,为研究甲骨文记载的商代西部边境提供了直接证据;设计并投入使用多个古文字数据检索平台,不断优化算法,充实数据,方便实时检索;利用多种科技手段,推出古文字贺卡、AI文物微短剧……近年来,国博组织实施了10个子项目,涵盖馆藏文物整理、数字化平台建设、考古研究和普及推广等多个领域。

古文字从历史中走来,至今仍活跃在中国人的日常。而让大众知其是如何走来,在当下能发挥什么功能,又可为未来贡献什么智慧,是博物馆的责任,也是了不起的汉字生生不息的密码。

在晋南新发现晚商遗址,古文字与考古互证

根据甲骨文记载,晚商王朝经常在其西部边境与“工方”“鬼方”等势力争斗。晚商王朝的西部边境位于今天的晋南地区,但长期以来,这一区域很少发现晚商遗存,难以支撑学术界对于古文字记载相关历史的深入研究。国博承担的古文字工程子项目“晚商王朝经营边境的考古学观察”,通过考古工作,揭开了这一学术谜题。

国博考古院田野考古研究所所长田伟说:“数年来,我们在晋南新发现的晚商遗址,都处在盆地东部边缘的险要地带,扼守通往晚商首都(今河南安阳)的交通要道,成为‘大邑商’的西部屏障,印证了甲骨文所载西部边境的各类争斗,成为古文字与考古发现互证的生动实践。”

2021年,通过田野考古调查,国博团队在绛县乔野寨遗址发现晚商居址遗存,结合以往的考古发现,认为晋南晚商遗存主要分布在盆地东部的边缘地带,有些已经进入山内。这一发现为寻找更多晚商遗存提供了线索。

2023年春季,国博考古院与北京大学考古文博学院、山西省考古研究院、山西大学合作,在著名的浮山桥北晚商墓地周边开展调查,发现丰富的晚商遗存,确认该遗址是一处颇具规模的晚商遗址,属区域中心之所在。

《博物馆里有条龙》龙年日历。

灵石旌介晚商墓地对应的遗址何在,是学术界久未解决的问题。著名考古学家李伯谦曾在为《灵石旌介》所撰之序中,呼吁大家寻找该墓地对应的遗址。2023年夏季,国博考古院、社会教育部与山西省考古研究院、灵石县文管所合作,借国博开展成人考古研学活动的契机,带领研学队员在墓地周边开展调查,找到了学界关注的遗址,在其中发现房址、窖穴、灰坑、陶窑等遗迹,基本搞清了遗址范围,揭开这一重要的学术谜题。

田伟说,此次考古调查的另一重意义在于,调动了社会力量有序参与考古工作。“研学队员成为解决实际考古问题的力量,不但完成了通过考古探索古代历史的任务,也生动地普及了考古与古文字知识,是文史类公众教育活动的典范。”

建立古文字数字化资源库,人工智能让青铜器有了数字化拓片

如何在妥善保护文物的同时,对文物进行深入研究,是当代文博(文物与博物学)工作者面临的任务和挑战。比如,国博收藏有很多纹饰精美、铭文丰富的青铜器,按照传统工艺,需要通过捶拓才能获得纹饰和铭文等信息,但必须承认,捶拓等传统手段在操作过程中,会对文物本身造成一定伤害。

国博数据管理与分析中心数据采集室主任李洋介绍,团队依托古文字工程课题“中国国家博物馆馆藏金文数据采集与整理”,基于高精度三维数据,结合人工智能技术,自动提取青铜器上的纹样,生成线图;对带有铭文的青铜器,则形成文物的数字化拓片。

2022年,以国博馆藏兽面纹青铜鼎为研究对象,这件器物的平面图像和纹饰展开图被精确绘制出来,为相关研究提供了更为准确的一手材料;2023-2024年,在不断进行数据测试与算法改进后,以秦公簋等铭文铜器的三维数据为实验对象,成功获得了曲面文物的数字拓片。

国博致力于建立全面的古文字数字化资源库,包括甲骨文、金文、钱币文字的基础信息和二维图像。国博数据管理与分析中心主任李华飙介绍,国博已经在甲骨文、金文、钱币文字的著录、整理、研究等基础性工作方面,取得了一些成果,“数字化平台的总体目标,是建立包含古文字及相关藏品信息和图像的研究数据库、数据管理系统和知识服务系统”。

李华飙说,通过人工智能技术,该平台能够检测和识别古文字字符,为专家学者和公众提供便捷的研究和知识服务,“用户可以进行现代汉字关键词检索,查询相应的古文字和馆藏文物数据;还可以上传古文字文物图片,识别图片上的古文字并给出相应的现代汉字”。

课本剧、绘本、文创产品……甲骨文融入日常生活

普及推广是国博古文字工作重点所在。国博社会教育部黄宋说:“我们通过制作古文字主题的动画短片、真人课本剧、微视频等新形式,拓展了研究、教学和传播渠道;采取线上直播和线下进校园等形式进行推广,线下覆盖北京、新疆等地学生近千人,线上点击量破百万。”

黄宋介绍,7集知识栏目剧《万字有灵》将古文字知识与课本内容相结合,用戏剧语言表达课程主题和知识内容;14集系列微视频《趣聊甲骨文 爱上中国字》将古文字与观众的日常生活相连接;“中国国家博物馆甲骨文奇妙之旅”丛书,以小主人公博博的探险经历为线索,还原了3000多年前的自然环境、衣食住行、生活习俗等商代社会生活的方方面面……

甲骨之王天气瓶。

甲骨之王天气瓶、“土方入侵”涂朱刻辞卜骨树脂冰箱贴、虢季子白青铜盘摆件、长乐未央红手绳……国博经营开发部副主任廖飞介绍,国博聘请古文字领域专家,培训文创设计师,迄今已开发了50余款古文字相关文创产品。

廖飞说:“古文字的文创开发重点要突出‘文字’,以甲骨文、青铜器铭文、书法艺术等主要内容,将其转化为符合现代审美并具有实用性的产品,并尽可能地使文创产品融入百姓的日常生活。”

比如,“大吉大利金属尺”选取甲骨片纹饰,刻度为15cm,满足日常学习生活需要;“长乐未央瓦当冰箱贴”采用3D建模还原文物形态,传递了来自汉朝的祝福;“甲骨之王天气瓶”呈现商代卜骨的气韵,根据气压变化,瓶内晶体也随之有不同的变化;《博物馆里有条龙》龙年日历选取200余个和文物有关的汉字,汇集甲骨文、金文、籀文等不同历史时期的文字,讲述汉字的前世今生,上市不久便销售一空。

廖飞透露,接下来将设计开发与古代汉字相关的学龄前儿童学习包,通过古文字的演变过程,让孩子们知道汉字的由来及演变过程,了解中国文字的博大精深。

(本文图片均由中国国家博物馆提供)

时光相册|那些年我们度过的暑假

2024-07-12 19:16:13新华社

当盛夏的阳光洒满大地

暑假的钟声再次响起

暑假是每个人成长道路上宝贵的记忆

它的变化更与社会的发展息息相关

让我们翻开时光相册

一同回味那些年我们度过的暑假

2007年7月4日,安徽省淮北市烈山区化家湖的几名孩子在大坝上玩耍。

新中国成立初期

百废待兴

学生们的暑假

浸润着劳动的汗水

充满了收获的喜悦

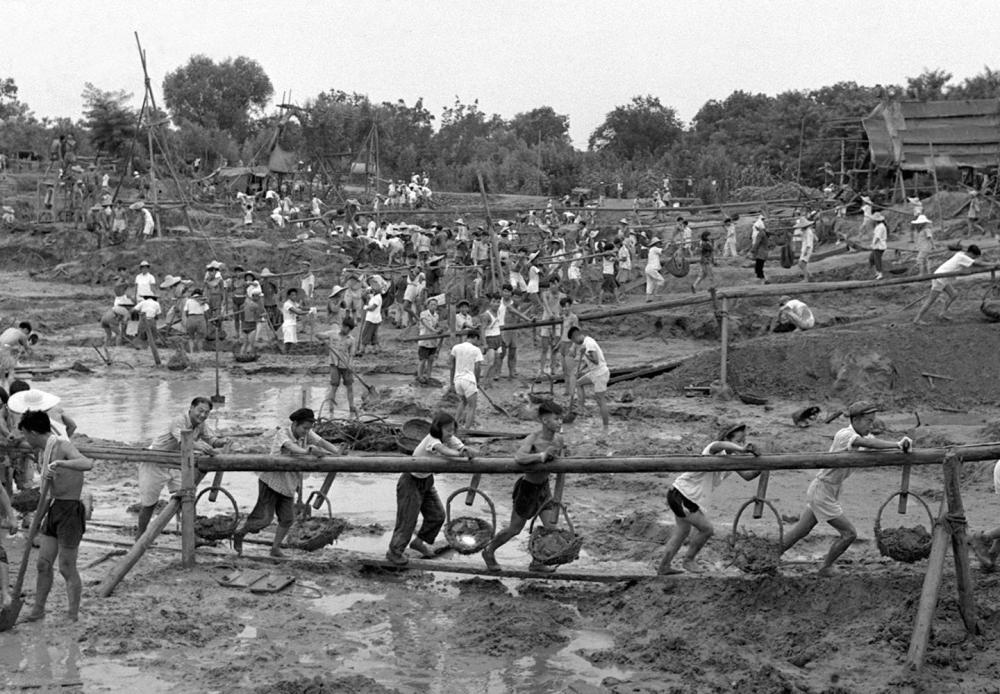

1954年,北京学生在工地上参加义务劳动。

从建设工地到田间地头

学生们积极投身义务劳动中

为国民经济的恢复贡献力量

既锻炼了强健的体魄

更培养了吃苦耐劳的精神

1958年,中国人民大学学生在校园内修建人工湖。

1963年,上海淮海中路小学的少先队员们正在给淮海中路幼儿园洗手巾、擦凉席。

伴随改革开放的脚步

许多学生开始利用暑假勤工俭学

学习自力更生

为将来的职业生涯打下基础

1992年,就读于北京联合大学的一名女学生暑假期间在北京一家麦当劳快餐厅打工。

随着上世纪90年代电脑技术的兴起

学生们的暑假生活有了新的潮流

手指在键盘上跳跃

计算机锻炼了学生们的思维能力

培养了创新精神

也打开了通往未来世界的大门

1994年,杭州中学生李勇明(左)在家办起了电脑兴趣小组,每天都有许多同学来他家调试自己设计的程序。

1999年,天津市河东区图书馆为帮助中小学生学习电脑网络知识,在暑期到来前购置了100台计算机,并全部上网,用于在暑假中接待中小学生学习,使学生们能够更多地了解网上的精彩世界。

进入21世纪

互联网的普及

让暑假生活更加丰富多彩

通过网络课程学习新知识

在线与家人朋友交流互动

虚拟的网络世界极大拓展了学生们的视野

2005年8月30日,孩子在银川市青少年宫电子阅览中心观看动画片。

2008年8月6日,学生们在黑龙江省图书馆的多媒体阅览室里学习。

2012年7月10日,12岁的徐梦丹在蒋巷小学“亲情小屋”与远在南京打工的父亲通过网络视频聊天。为让孩子们度过一个快乐充实的暑假,江西南昌县蒋巷镇蒋巷小学腾出教室创办“亲情小屋”,为全校317名留守孩子提供课外阅读、亲情交流、视频聊天等服务内容。

户外探险、科学实验、艺术创作……

多姿多彩的夏令营活动

为学生们的暑假增添了无限乐趣

让他们学会团队合作

享受成长的喜悦

1959年,参加夏令营的少先队员们在北京景山公园的古树林里锻炼身体。

1956年,在湖北省武汉市一处夏令营中,孩子们在东湖游泳场抢水球。

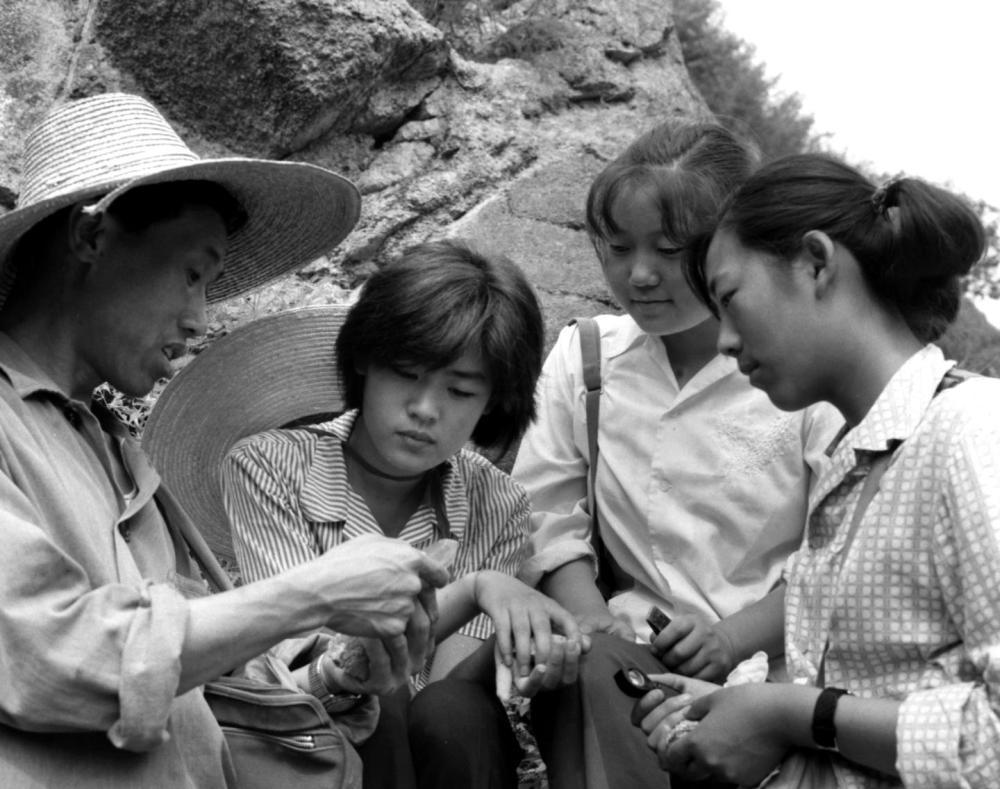

1979年,北京市中学生地质夏令营的同学在十三陵山区学习辨认岩石标本。

1992年,参加夏令营活动的小学生在河南省汝阳县十八盘乡向老农学习识别庄稼和野草。

2011年7月6日,“海洋小卫士”科普夏令营的小营员们在北京海洋馆观看水母。

2023年7月8日,参加少年夏令营的孩子在河北省遵化市小厂乡的训练营地进行穿越障碍训练。

许多学生选择在暑假参加志愿活动

度过一个有意义的假期

20世纪九十年代开始

大学生“三下乡”志愿活动

不仅为农村地区带去了知识和服务

也成为大学生了解国情、增长才干

培养社会责任感的重要途径

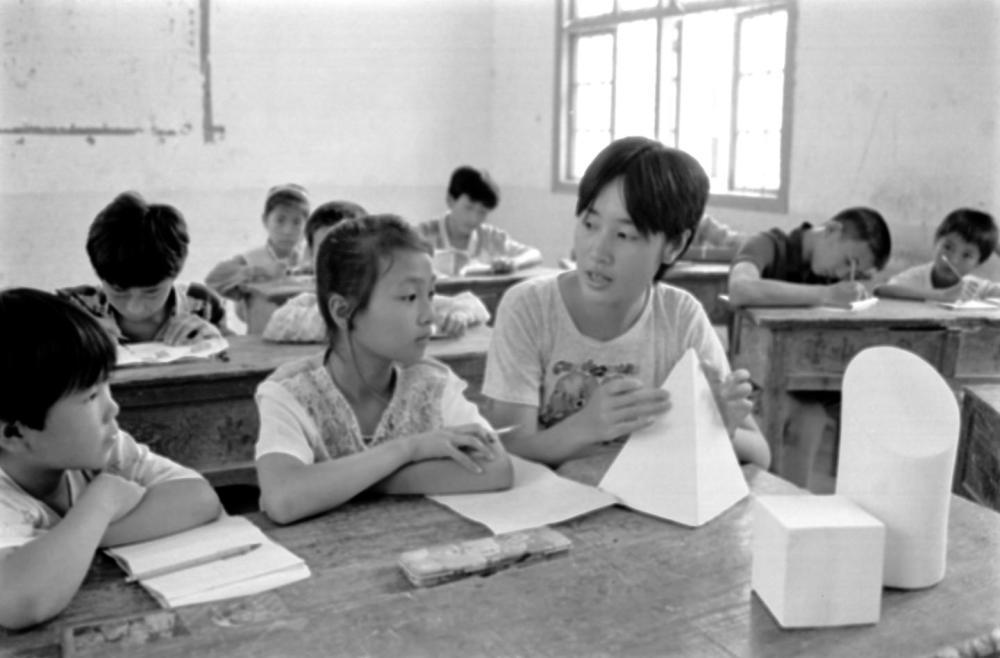

1997年,上饶师专九六级美术系的学生在给江西省铅山县太源畲族乡小学生上素描课。

2003年7月25日,青年志愿者贾佳(左)在山西省武乡县温庄村支教期间为小学生杨亚琴纠正写字姿势。

2005年7月9日,江西省新余市高专人文系的学生杨丽在新余市渝水区水北镇教当地的小学生唱儿歌。

2012年8月5日,山西师范大学学生安范韬(左二)在青海省海南藏族自治州贵德县河西镇下排村带领小朋友做游戏。

2015年7月15日,来自合肥工业大学电气与自动化工程学院的大学生志愿者走进合肥市常青街道淝南社区,为小朋友们开设科技小课堂。

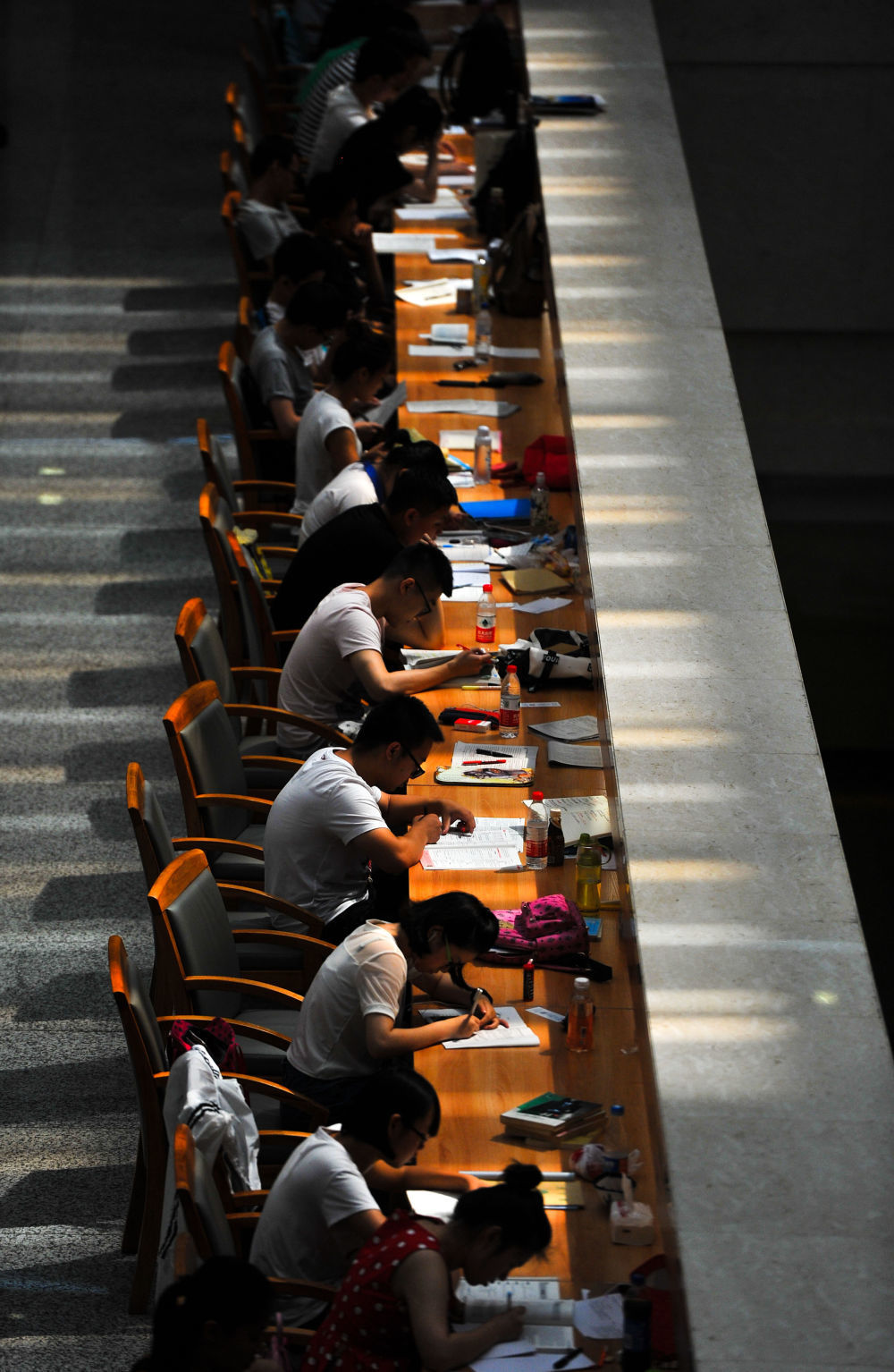

书籍作为知识的源泉

始终陪伴学生们度过炎热的夏日

为他们带来心灵的慰藉和智慧的启迪

随着社会的发展

图书馆和博物馆越来越成为

暑期学生们求知的窗口

他们在这里追寻历史的足迹

感受文化的熏陶

2001年暑假期间,北京自然博物馆新展出的《动物——人类的朋友》动物基本陈列展吸引了众多中小学生。

2016年8月3日,学生在吉林省图书馆内自习。

2023年7月12日,学生在浙江省金华市金东区图书馆阅读。

2023年8月26日,在长沙市芙蓉区的隆平水稻博物馆,小朋友在参观马王堆1号汉墓出土的稻谷。

在科技飞速发展的今天

学生们的暑假不再局限于传统活动

VR体验、机器人编程

环保实践、国际交流……

如今孩子们度过假日有了更多丰富的选择

2021年7月6日,浙江省湖州市德清县钟管镇中心学校学生在地理信息科技馆体验VR设备。

2022年8月2日,在湖南省永州市蓝山县一培训学校,孩子们在体验机器人编程。

2024年7月6日晚,在武汉市颐湖公园,孩子们在自然导师带领下夜观昆虫。

从体力劳动到科技探索

从文化体验到个性发展

暑假生活的变化

反映了我国社会的发展与进步

这个夏日

不是一段时光的结束

而是新旅程的开始

让我们一起期待

未来的暑假

会有更多的精彩等着我们去创造

2024年7月6日,游客在重庆渣滓洞景区参观,了解革命历史,缅怀革命先烈。

本期主持:蔡湘鑫 张铖

摄影:谈培章 张燕辉 马毅敏 王子瑾

谭进 王刚法 黄景达 韩晓华 刘满仓

陈建力 高洁 李昌元 张宁 宋振平

王建威 张宏祥 张端 周超 王正

彭华 王文 周科 许畅 周文广

张旭 陈泽国 翁忻旸 时宽兵 王全超

编辑:林立平 刘金海 吕帅

在法治下推进改革 在改革中完善法治(新思想引领新时代改革开放)

——从立改废释看新时代改革开放

本报记者 张 璁

小字号

小字号 “改革和法治如鸟之两翼、车之两轮”。

党的十八大以来,在习近平法治思想指引下,坚持改革决策和立法决策相统一、相衔接,改革和法治同步推进,增强改革的穿透力,法治保障服务改革发展成效更加显著。

处理改革和法治关系,必须立改废释并举。

立——编纂民法典,保障人民美好生活;制定乡村振兴促进法,为乡村全面振兴保驾护航;制定海南自由贸易港法,确保各项改革措施于法有据……

改——修改立法法,完善立法引领和推动改革创新的体制机制;修改环境保护法、大气污染防治法等,把生态文明建设纳入制度化、法治化轨道……

废——先后废止劳动教养和收容教育制度,更好保障公民的人身自由;组织开展与黄河保护法、青藏高原生态保护法实施相关的规范性文件集中清理,推进法律体系与时俱进……

释——发布《最高人民法院关于审理垄断民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》,维护公平竞争秩序;发布《人民检察院公益诉讼办案规则》,为公益诉讼办案提供系统性的统一规范……

6月27日,习近平总书记主持中共中央政治局会议。会议指出,“进一步全面深化改革要总结和运用改革开放以来特别是新时代全面深化改革的宝贵经验”,贯彻的原则之一,就是“坚持全面依法治国,在法治轨道上深化改革、推进中国式现代化,做到改革和法治相统一,重大改革于法有据、及时把改革成果上升为法律制度”。

改革向前一步,法治就要跟进一步,确保重大改革于法有据

“要实现立法和改革决策相衔接,做到重大改革于法有据、立法主动适应改革发展需要。”

党的十八大以来,全面深化改革蹄疾步稳,改革向前一步,法治就要跟进一步。

——改革需要大胆试、大胆闯,同时需要法律授权、予以保障。

“对实践条件还不成熟、需要先行先试的,要按照法定程序作出授权”。

盛夏时节,海南。随着海南自贸港建设加快推进,全岛上下,各封关运作保障项目建设现场,参建人员挥汗如雨,推动蓝图变实景。

2020年4月,授权国务院在中国(海南)自由贸易试验区暂时调整适用土地管理法、种子法、海商法的有关规定;今年6月,授权国务院在海南自由贸易港暂时调整适用食品安全法有关规定……立法机关及时启动程序,坚持运用法治思维和法治方式为改革保驾护航。

通过授权决定、改革决定保障改革先行先试依法有序进行,积累试点经验,形成制度成果,再制定和修改完善相关法律,这是新时代立法工作的一个显著特点。

——根据改革情况,及时调整立法,适应改革发展需要。

“对不适应改革要求的现行法律法规,要及时修改或废止,不能让一些过时的法律条款成为改革的‘绊马索’。”

修改反垄断法、个人所得税法、公司法,支持和引导社会主义市场经济健康发展;多次对行政法规进行集中清理,加强对改革的法治保障……实现立法和改革决策相衔接,立法对改革的参与之深、之广,在新中国立法史上前所未有。

时间回溯到2014年,习近平总书记在党的十八届四中全会第二次全体会议上明确指出:“党的十八届三中、四中全会分别把全面深化改革、全面推进依法治国作为主题并作出决定,有其紧密的内在逻辑,可以说是一个总体战略部署在时间轴上的顺序展开。”

改革和法治相辅相成、相伴而生,彰显“将改革开放进行到底”的坚定决心。

及时把改革成果上升为法律制度,推动各方面制度更加成熟更加定型

“更好发挥法治对改革发展稳定的引领、规范、保障作用”。

党的十八大以来,立法机关积极回应改革发展中的立法需求,为全面深化改革提供法律保障,确保改革有序推进。

——经国序民,正其制度。

习近平总书记深刻指出,“新时代改革开放具有许多新的内涵和特点,其中很重要的一点就是制度建设分量更重”。

2018年3月,十三届全国人大一次会议通过宪法修正案和监察法。

当月,北京平安里西大街。随着古铜色牌匾上的红绸布揭开,一个全新的国家反腐败工作机构——“中华人民共和国国家监察委员会”挂牌成立,至此,国家、省、市、县四级监察委员会全部组建产生,监察体制改革由试点迈入全面深化新阶段。

新时代,法治为深化各领域各方面体制机制改革保驾护航,推动各方面制度更加成熟更加定型,推进国家治理体系和治理能力现代化。

——以良法促进发展、保障善治。

习近平总书记指出,“法律是治国之重器,法治是国家治理体系和治理能力的重要依托。”

2021年3月1日,首部全国性流域立法——长江保护法正式施行,依法治江进入新阶段。如今,长江流域重现“水清岸绿、鱼跃鸟飞”的美景,共抓大保护、不搞大开发成为全社会共识。

从修改土地管理法到制定乡村振兴促进法,以立法形式确认和巩固改革成果,加强人民幸福生活的法治保障;从修改法官法到修改检察官法,确认、巩固、深化司法体制改革成果,有力维护公平正义……充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用,改革与法治“两轮”并进才能行稳致远。

——既有“大块头”,也有“小快灵”。

习近平总书记强调:“要研究丰富立法形式,可以搞一些‘大块头’,也要搞一些‘小快灵’,增强立法的针对性、适用性、可操作性。”

从反食品浪费法,到黑土地保护法,再到各地的地方性立法,近年来急用先行的“小快灵”“小切口”立法创新,形成一道独特的法治风景线。

统筹运用立、改、废、释等形式,今天的立法形式更加丰富多样,法治保障改革的成效更加凸显。

依靠法治力量落实改革,把法治思维和法治方式贯穿改革全过程

“在整个改革过程中,都要高度重视运用法治思维和法治方式,发挥法治的引领和推动作用,加强对相关立法工作的协调,确保在法治轨道上推进改革。”

以钉钉子精神抓好改革落实,在法治轨道上深化改革、推进中国式现代化,必须做到“法立,有犯而必施;令出,唯行而不返”。

——决不允许随意突破法律红线。

“完善和加强备案审查制度。”

有件必备、有备必审、有错必纠。

2023年底,全国人大常委会首次以决定的形式对备案审查制度作出立法性的专门规定,其中创新性地将浦东新区法规、海南自贸港法规单列为两类独立的法规类型予以备案。

司法部加强对涉及营商环境、民营经济、新质生产力等方面法规规章的备案审查,以法治统一助力建设全国统一大市场。

重大改革于法有据,必须维护国家法治统一,决不允许随意突破法律红线。

——抓住领导干部这个“关键少数”。

“各级领导干部要提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定能力,努力推动形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境,在法治轨道上推动各项工作。”

去年,中办、国办印发《关于建立领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度的意见》,创新性引入清单制度,进一步推动领导干部尊法学法守法用法走深走实。

新时代,各级领导干部运用法治思维和法治方式的能力不断增强,“凡属重大改革要于法有据”“法治是最好的营商环境”等理念深入人心、付诸实践。

——使尊法学法守法用法在全社会蔚然成风。

法律的权威源自人民的内心拥护和真诚信仰。

今年5月,“民法典宣传月”活动在大江南北、线下线上如火如荼,让民法典走到群众身边、走进群众心里。

厚植法治社会土壤,努力使尊法学法守法用法在全社会蔚然成风,才能让改革发展更有保障,夯实改革为了人民、改革依靠人民、改革成果由人民共享的法治之基。

改革,大潮奔涌;法治,固本强基。

新征程上,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,坚持改革和法治相统一,在法治下推进改革,在改革中完善法治,必将汇聚起推进中国式现代化的磅礴力量。

《 人民日报 》( 2024年07月13日 04 版)

相关报道:

新思想引领新时代改革开放

(责编:白宇、卫嘉)

13人参与6评论