2024年5月23日,泉城济南,一场关于改革的企业和专家座谈会在这里召开。

习近平总书记在会上谈起改革之“法”——“改革有破有立,得其法则事半功倍,不得法则事倍功半甚至产生负作用。”

早在2012年12月底,习近平总书记就在十八届中央政治局第二次集体学习时鲜明指出:“改革开放是前无古人的崭新事业,必须坚持正确的方法论,在不断实践探索中推进。”

思路决定出路,方法关乎成效。

党的十八大以来,习近平总书记深刻把握改革规律,深入开展调查研究,形成了改革开放以来最丰富、最全面、最系统的改革方法论,引领全面深化改革不断迈上新台阶、取得新胜利。

2012年12月,党的十八大后第一次出京考察,习近平总书记来到广东。深刻总结历史经验,总书记为新时代改革事业正本清源、举旗定向——

“我们的改革开放是有方向、有立场、有原则的。我们当然要高举改革旗帜,但我们的改革是在中国特色社会主义道路上不断前进的改革,既不走封闭僵化的老路,也不走改旗易帜的邪路。”

2018年12月18日,庆祝改革开放40周年大会上,习近平总书记进一步明确全面深化改革的底线原则——“改什么、怎么改必须以是否符合完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标为根本尺度”“不该改的、不能改的坚决不改”。

△2012年12月,在广东考察时,习近平总书记在深圳莲花山公园种下一棵高山榕树。

什么是不该改的、不能改的?

在企业和专家座谈会上,习近平总书记强调,“改革无论怎么改,坚持党的全面领导、坚持马克思主义、坚持中国特色社会主义道路、坚持人民民主专政等根本的东西绝对不能动摇”。

志不改、道不变的决心,体现在新时代全面深化改革事业的方方面面——

明确坚持党的全面领导是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路,将党的全面领导融入机构改革、国有企业治理、高校领导体制、群团组织建设等各类工作全过程;

确立和坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度,健全意识形态工作责任制,推动全党动手抓宣传思想文化工作;

深化社会主义市场经济体制改革,毫不动摇地巩固和发展公有制经济,毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展;

健全人大组织制度、选举制度和议事规则等,不断完善人民代表大会制度这一根本政治制度……

△北京草厂社区“小院议事厅”成立于2012年。在这里,居民的事居民议,居民的事居民定。

善于守正者强,勇于创新者胜。

党领导人民进行的全面深化改革,是前无古人的伟大事业,坚持守正才能不迷失改革前进的方向、不犯颠覆性错误;同时,必须坚持创新,辨明时势发展的要求,做到与时俱进、相机而变,使改革始终勇立潮头、引领时代。

2018年2月,党的十九届三中全会审议通过《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》。3月23日,《方案》全文公布仅两天,新组建的国家监察委员会正式揭牌运行。

不久后,《方案》确定的25个应挂牌的新组建或重新组建部门全部完成挂牌。这是一场推进国家治理体系和治理能力现代化的深刻变革。这一《方案》仅中央和国家机关层面就涉及80多个部门,解决了60多项长期存在的部门职责交叉、关系不顺事项,推动党和国家组织结构和管理体制实现系统性、整体性重构。

△2023年7月3日,我国第2000万辆新能源汽车在广州下线。

改革由问题倒逼而产生,又在不断解决问题中深化。正如习近平总书记所说:“要敢于创新,把该改的、能改的改好、改到位,看准了就坚定不移抓。”

以实施整合重组、混合所有制改革等助力深化国有企业改革;在打破户籍屏障、提升保障水平等基础上推进新型城镇化;科技体制改革涉及管理体制、人才评价和激励机制、成果转化机制等方方面面;国防和军队建设改革将能打胜仗作为改革的逻辑起点和核心指向,人民军队体制一新、结构一新、格局一新、面貌一新……

一项项前所未有的改革举措,不断推动全面深化改革向广度和深度进军。

2023年11月1日,国家设立的第22个自由贸易试验区在新疆乌鲁木齐揭牌。

从推出全国第一张外商投资准入负面清单,到上线全国第一个国际贸易“单一窗口”;从创设第一批自由贸易账户,到设立全国第一家外商独资汽车制造企业……自贸试验区率先实施“边试点、边总结、边推广”的改革推进模式,累计部署3500多项改革试点任务,全方位多层次的改革开放新格局加快形成。

△集装箱货轮在海南洋浦国际集装箱码头装卸货物。

看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。

2013年12月,在十八届中央政治局第十一次集体学习时,习近平总书记指出:“要解决我们面临的突出矛盾和问题,仅仅依靠单个领域、单个层次的改革难以奏效,必须加强顶层设计、整体谋划,增强各项改革的关联性、系统性、协同性。”

党的十八届五中全会提出创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,开启一场关系全局的深刻变革。围绕贯彻新发展理念,全面深化改革从制约高质量发展的突出问题和关键环节入手,重点突破、全面布局。

深入实施创新驱动发展战略,《深化科技体制改革实施方案》提出的143项科技体制改革部署破立并举,推动我国全球创新指数排名从第34位跃升至第12位;全面深化生态文明体制改革,出台“史上最严”环保法;以区域协调发展战略经略城乡区域格局,发展空间进一步拓展……用好改革关键一招,我国经济发展平衡性、协调性、可持续性明显增强,迈上更高质量的发展之路。

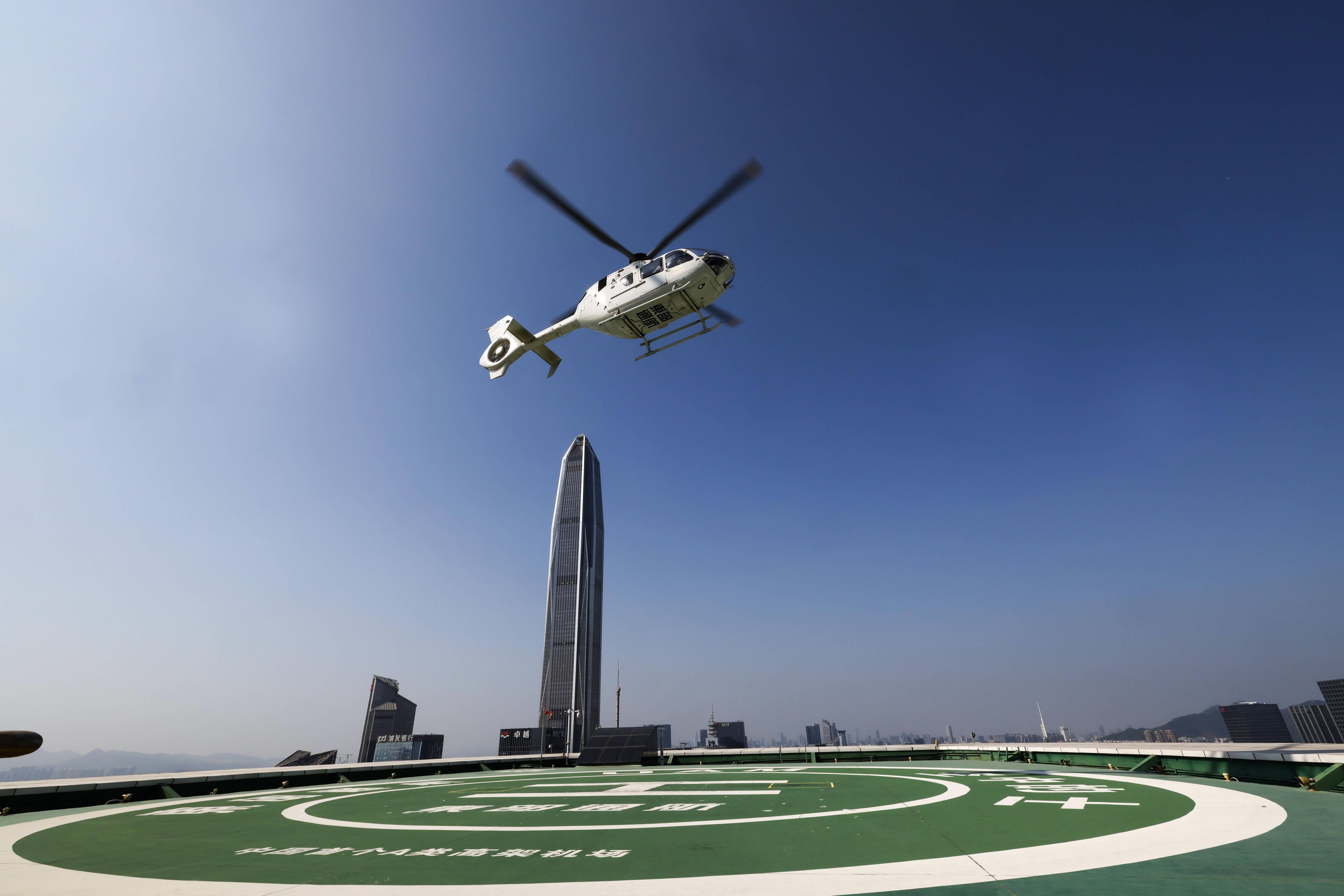

△深圳大力推进低空经济产业发展。

向关键处挺进,以改革开放激发发展活力。

深入推进“放管服”改革,为市场主体松绑减负。截至2023年底,全国登记在册经营主体达1.84亿户,其中民营企业超5300万户,分别比2012年增长了2.3倍和3.9倍。

坚定不移扩大开放。与29个国家和地区签署了22个自贸协定,深入实施自贸试验区提升战略,推动共建“一带一路”高质量发展,连续7年保持货物贸易第一大国地位,吸引外资和对外投资均居世界前列。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各领域改革更加注重一体构思、统筹谋划,更加注重改革配套、串点成线,一系列改革“组合拳”集中推出,推动在目标取向上相互配合、实施过程中相互促进、改革成效上相得益彰。

改革要重谋划,更要重落实。

在十八届中央全面深化改革领导小组第一次会议上,习近平总书记强调:“要强化改革责任担当,看准了的事情,就要拿出政治勇气来,坚定不移干。”此后的一次深改组会议,总书记专门听取了10项改革落实情况汇报,并一连说了3个“抓”:“盯着抓、反复抓,直到抓出成效。”

2018年3月,中央深改组改为“中央全面深化改革委员会”,其会议涉及国资国企改革、医疗改革、民营经济发展等方方面面,要求把改革重点放到解决实际问题上来。

从中央全面深化改革领导小组,到中央全面深化改革委员会,习近平总书记主持召开72次重要会议,引领波澜壮阔、气象万千的改革航程。72次会议中,“落实”一词贯穿始终,在公开报道里共出现300多次。会议多次专题听取重大改革落实情况汇报,重点了解改革举措落实情况,部署改革推进的步骤和次序。

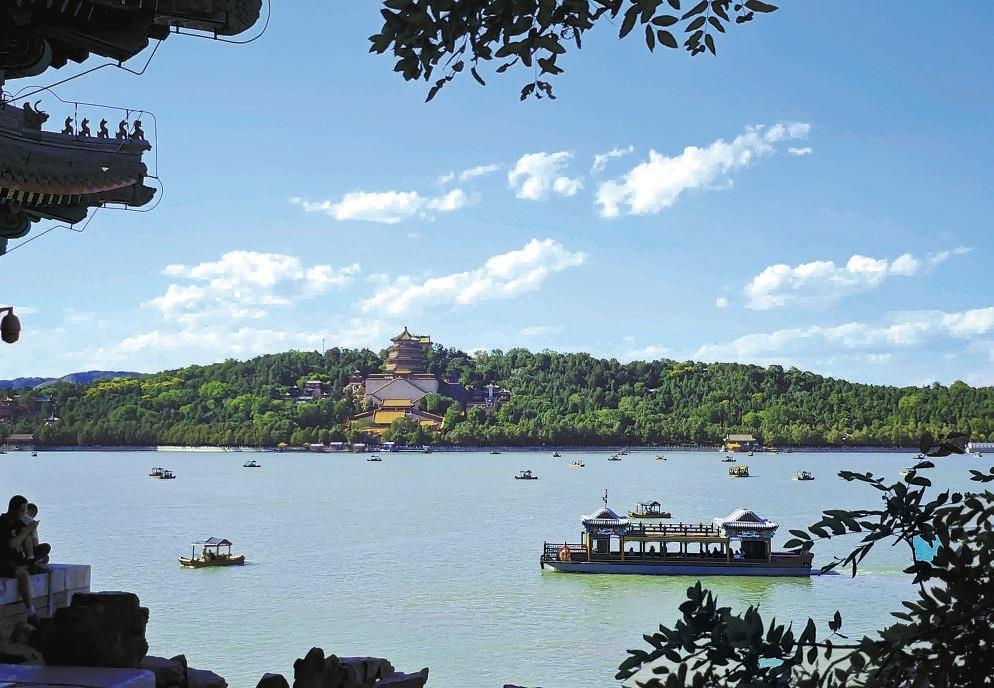

△2023年北京空气质量优良天数达271天,较2013年增加95天,全市生态环境质量改善成效持续巩固。图为北京颐和园。

今年全国两会期间,习近平总书记参加政协联组会,谈到生态环境建设时,回忆起10年前亚太经合组织第二十二次领导人非正式会议召开时北京的蓝天。

“那几天天气很好,当时有人问,这是‘APEC蓝’,能持久吗?我回答他们,这并不是短暂的蓝天,几年后它将是永久的蓝。”说起当年这个细节,总书记语气坚定。

持之以恒,必有回响。

党的十八大以来,建立中央生态环境保护督察制度,实施河长制湖长制林长制,进行生态环境损害责任追究……一系列生态文明体制改革举措持续发力,推动我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。

△湖北宣恩县以穿城而过的贡水河为轴心,打造以县城为核心的仙山贡水风景区。新时代新征程,各地持续深化农村改革,绘就宜居宜业和美乡村新画卷。

全面深化改革这些年,人们一次次看到“看准了就坚定不移抓”的决心和实践。

户籍制度改革从中小城镇开始,推及全国多地,最后在特大型中心城市开展;医药卫生体制改革,从公立医院改革入手,以医保体制改革破题,进而形成医疗、医保、医药“三医联动”;国家监察体制改革在北京、山西、浙江3省市先行开展,直至四级监察委员会全部组建成立,由试点迈入全面深化新阶段……从试点探索到形成可复制的经验再到上升为制度性成果,最终大范围铺开,一系列改革措施蹄疾步稳、久久为功。

△海南热带雨林国家公园五指山片区

正确处理改革发展稳定关系,坚持党的领导和尊重人民首创精神相结合,坚持“摸着石头过河”和顶层设计相结合,坚持问题导向和目标导向相结合,坚持试点先行和全面推进相结合,坚持改革决策和立法决策相结合,注重改革的系统性、整体性、协同性,统筹各领域改革进展,形成整体效应……

习近平总书记为在新征程上谱写改革开放新篇章提供了科学方法、指明了实践路径。

时间,镌刻中国恢弘的历史,也将见证中国更加美好的未来。

勇立潮头逐浪高,奋楫扬帆正当时。新时代全面深化改革的进程波澜壮阔,前途无限光明。

总监制丨闫帅南 王姗姗

监制丨耿志民

制片人丨兴来 宁黎黎

执笔丨程昱

视觉丨江雨航

审校丨张亚楠

146人参与22评论