8月12日,世界大象日,让人们又想起了那段云南大象的北上南归之旅,长达1000余公里的旅程牵动全球目光。中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化,生态领域的“中国式浪漫”向来不缺乏自然万物的生机繁盛、相依相存。

2021年8月13日在云南省普洱市墨江县境内拍摄的象群(无人机照片)。新华社发(何有刚 摄)

“中华文明历来崇尚天人合一、道法自然,追求人与自然和谐共生”,习近平总书记为中华优秀传统文化的生态智慧赋予时代新意。

天人合一·人与自然是生命共同体

“衔空三百里,一色郁青苍。”诗中描写的翠云廊绵延300余里,植有柏树1.2万余株,苍劲挺拔。

去年7月,习近平总书记赴四川考察第一站就来到这里。“翠云廊确实是叹为观止啊!”总书记感慨:“在这里可以得到很多启示,挖掘出很多意义,对自然要有敬畏之心。”

这是2023年7月24日在四川省广元市剑阁县翠云廊拍摄的树龄约2300年的剑阁柏。新华社记者 王曦 摄

动辄上千年、甚至两千多年的参天古柏,让人们不禁从更广阔的时间维度上思考人与自然的关系。

“天地与我并生,而万物与我为一”“天不言而四时行,地不语而百物生”……中华民族向来尊重自然、热爱自然,绵延5000多年的中华文明孕育着丰富的生态文化。

“我们的先人们早就认识到了生态环境的重要性。”习近平总书记高度重视从源远流长的中华文明精粹中汲取滋养,为古老文脉注入新的时代内涵。

“自然是生命之母,人与自然是生命共同体”。

面对人与自然深层次矛盾日益凸显的发展考题,习近平总书记语重心长:“我们要站在对人类文明负责的高度,尊重自然、顺应自然、保护自然,探索人与自然和谐共生之路,促进经济发展与生态保护协调统一。”

循足迹,听嘱托——

在广西南宁,指出“顺应自然、追求天人合一,是中华民族自古以来的理念,也是今天现代化建设的重要遵循”。

在陕西榆林,指出“走出一条生态和经济协调发展、人与自然和谐共生之路”。

在河北雄安新区,强调“‘千年大计’,就要从‘千年秀林’开始,努力接续展开蓝绿交织、人与自然和谐相处的优美画卷”。

…………

山高水远,对生态和谐的牵挂如初;思虑深长,着眼于中国的可持续发展、中华民族的未来。

万物并育·山水林田湖草沙是生命共同体

在黄河“几字弯”顶端有个优美的地名——巴彦淖尔,蒙古语意为“富饶的湖泊”。

一山分两原,一水生百湖。在这里,一半风吹草低,一半麦浪翻滚;一半策马奔腾,一半泛舟水上……“万物并育而不相害,道并行而不相悖”的天地境界有了具象化呈现。

2020年10月27日拍摄的乌梁素海(无人机照片)。新华社记者 连振 摄

去年6月,习近平总书记来到内蒙古巴彦淖尔。

5日,先去乌梁素海,看水;再到乌梁素海南岸现代农业示范园区,看田。

6日,到临河区国营新华林场,看林;随后前往河套灌区水量信息化监测中心,看渠;当日下午,主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会,为防沙治沙把脉定向。

足迹昭示理念。

座谈会上,习近平总书记强调要坚持系统观念,扎实推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。

从2013年创造性提出“山水林田湖是一个生命共同体”理念,此后又把“草”和“沙”纳入其中,逐字增添,是实地调研后的渐进发展,是系统观念的深刻诠释。

“人的命脉在田,田的命脉在水,水的命脉在山,山的命脉在土,土的命脉在林和草,这个生命共同体是人类生存发展的物质基础。”习近平总书记的深邃思考,与“万物各得其和以生,各得其养以成”的古老智慧相得益彰。

有一组亮眼的数据:近年来,我国实施52个山水林田湖草沙一体化保护和修复工程(“山水工程”),修复治理面积超过1亿亩。

“‘中国山水工程’将所有生态系统视为‘生命共同体’,通过不懈努力恢复了中国数百万公顷的土地。”2022年岁末,“中国山水工程”入选联合国首批十大“世界生态恢复旗舰项目”,颁奖词如是赞誉。

千年智慧·人类命运共同体理念在生态领域延伸拓展

历史的长镜头,定格惬意温馨的场景。

去年5月,古都西安,六国元首共同观看中国同中亚国家人民文化艺术年暨中国—中亚青年艺术节开幕式演出。大屏幕上,“秦岭四宝”次第展现,鸟兽虫鱼恣意栖息。

2015年底,津巴布韦野生动物救助基地,习近平主席亲切地摸着小象的鼻子,给它们递喂食物。习近平主席向救助基地创始人介绍了中国正在开展的大熊猫繁育计划,并提到中国自然保护区的面积正逐年扩大,越来越多的动物得到有效保护。

……

2018年1月27日,在陕西省铜川市耀州区山区内拍摄的野生朱鹮。新华社发(石铜刚 摄)

“我们致力于永续发展,让人与自然和谐共生。‘天人合一’、‘道法自然’是中华优秀传统文化的重要理念。我们身处同一个地球村,在我们有生之年可能找不到另一个星球供人类生存了。英语里也有一句话:‘地球不是我们从祖辈那里继承的,而是向我们的子孙借来的。’”习近平主席在美国友好团体联合欢迎宴会上的演讲,透着浓浓的天下情怀。

传承千年智慧,我们遵循“天人合一”与自然为伴,追求“美美与共”与世界相交。

“共同构建人与自然生命共同体”“共建地球生命共同体”……习近平总书记提出的人类命运共同体理念在生态领域延伸拓展,向世界发出中国主张。

——这是掷地有声的中国承诺:

力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。

——这是有诺必践的中国担当:

实施积极应对气候变化国家战略,持续推动产业结构和能源结构调整,启动全国碳市场交易,加快构建“双碳”政策体系……

——这是美丽中国的生态答卷:

“三北”防护林工程被联合国环境规划署确立为全球沙漠“生态经济示范区”;塞罕坝林场建设者、浙江省“千村示范、万村整治”工程先后荣获联合国“地球卫士奖”……

人类只有一个地球,人类也只有一个共同的未来。“我坚信,只要心往一处想、劲往一处使,同舟共济、守望相助,人类必将能够应对好全球气候环境挑战,把一个清洁美丽的世界留给子孙后代”。

策 划:田俊荣、杨学博、姜赟

统 筹:李翔、赵鹏

文 字:林小溪 张寒星(实习)

编 辑:尚丹、温腾、仰婉晨

校 检:江润楠、朱利

【锚定现代化 改革再深化】让更多“硬核”技术项目落地生根

2024-08-13 15:02:23光明网

【锚定现代化 改革再深化】

光明日报记者 李宏 黄汉鑫 张国圣

“我现在可以熟练使用‘智能手’拿勺子吃饭,拿水杯喝水,还可以操纵手臂进行握手、转动手腕了。”近日,作为重庆生物智能制造研究院外骨骼机器人项目的受益者,王炳对自己的进步感到欣慰。几年前,王炳因为一场意外失去了双手,小臂仅剩二分之一,从穿衣、吃饭,再到刷牙、洗脸,这些以前再简单不过的动作,当时却给他带来了巨大的困扰。

人工智能技术的飞速发展,让王炳拥有了一双可以用意念控制的“智能手”,也解决了他的许多困扰。如今,他不仅实现了生活自理,还可以写字,用“智能手”抓住一支笔,就能写出自己的名字。

这双“智能手”可来之不易。2021年,位于重庆两江新区明月湖的重庆生物智能制造研究院,收到了多所大型三甲医院临床医师的“意向订单”:希望把仿生手臂“被动”的运动方式变为“主动式”,让“意念移动物体”的科幻内容变成现实。以往的仿生手臂,只能通过机械臂的自动运转,带动患者做出相应动作,在实际生活中操作不便。医师们希望设计生产出一款真正智能化的“手臂”:患者可以根据自身的意志,随心所欲地活动自己的“智能手”。

“我们组织研究人员进行科研攻关,迅速制定了检测、识别适当肌肉处的电信号并经算法分析和处理的技术方案。”重庆生物智能制造研究院院长谢海琼说,按照这个方案,“智能手”可以辨别患者动作意图,为其智能化动作提供信号基础,完成智能化控制。

研究院拥有多年相关领域经验和充足的科研人员,这一科技攻关进展顺利,但不久就遇到了大难题:科研成果产业化的经费从哪里来?

作为一家新型研发机构,尽管研究院收到了部分订单和人才补助资金,但仍然无法维持科研人员和科研设备的高额支出。科研项目周期长、风险大,让研究院很难从市场上筹集到足够的资金。从学术到技术再到产业,这是研究院要跨越的一个难关。

“好在新区启动了新型研发机构的优化转型工作,以拨投结合的方式,支持新型研发机构聚焦产业化,促进新型研发机构形成自我造血能力和可持续发展。”谢海琼说,从去年开始,多笔财政资金到账,帮助这个科研项目顺利进行下去。如今,研究院成立了公司,专门进行外骨骼机器人项目孵化。

“公司进行市场化股权融资时,两江新区前期投入的财政资金将转化为相应投资权益,既解决了新型研发机构的资金难题,也实现了财政资金‘财政投入—科研产出—运营收益—反哺财政及院所’的良性循环。”两江新区明月湖建设领导小组指挥部院所转型组副组长张杰说,用“政府引导+市场接力”模式能够推动科技成果转移转化,更好地发挥财政资金使用效能。

党的二十届三中全会提出,鼓励和规范发展新型研发机构,推动科技创新和产业创新融合发展。“后续我们将聚焦新型研发机构的快速转型发展,围绕新区支柱产业加强科技支撑,面向未来产业深化创新探索,为新型研发机构畅通产业化路径,让更多的‘宝藏’和‘硬核’技术项目落地生根。”张杰说。

《光明日报》(2024年08月13日 03版)

【锚定现代化 改革再深化】让更多“硬核”技术项目落地生根

2024-08-13 15:02:23光明网

【锚定现代化 改革再深化】

光明日报记者 李宏 黄汉鑫 张国圣

“我现在可以熟练使用‘智能手’拿勺子吃饭,拿水杯喝水,还可以操纵手臂进行握手、转动手腕了。”近日,作为重庆生物智能制造研究院外骨骼机器人项目的受益者,王炳对自己的进步感到欣慰。几年前,王炳因为一场意外失去了双手,小臂仅剩二分之一,从穿衣、吃饭,再到刷牙、洗脸,这些以前再简单不过的动作,当时却给他带来了巨大的困扰。

人工智能技术的飞速发展,让王炳拥有了一双可以用意念控制的“智能手”,也解决了他的许多困扰。如今,他不仅实现了生活自理,还可以写字,用“智能手”抓住一支笔,就能写出自己的名字。

这双“智能手”可来之不易。2021年,位于重庆两江新区明月湖的重庆生物智能制造研究院,收到了多所大型三甲医院临床医师的“意向订单”:希望把仿生手臂“被动”的运动方式变为“主动式”,让“意念移动物体”的科幻内容变成现实。以往的仿生手臂,只能通过机械臂的自动运转,带动患者做出相应动作,在实际生活中操作不便。医师们希望设计生产出一款真正智能化的“手臂”:患者可以根据自身的意志,随心所欲地活动自己的“智能手”。

“我们组织研究人员进行科研攻关,迅速制定了检测、识别适当肌肉处的电信号并经算法分析和处理的技术方案。”重庆生物智能制造研究院院长谢海琼说,按照这个方案,“智能手”可以辨别患者动作意图,为其智能化动作提供信号基础,完成智能化控制。

研究院拥有多年相关领域经验和充足的科研人员,这一科技攻关进展顺利,但不久就遇到了大难题:科研成果产业化的经费从哪里来?

作为一家新型研发机构,尽管研究院收到了部分订单和人才补助资金,但仍然无法维持科研人员和科研设备的高额支出。科研项目周期长、风险大,让研究院很难从市场上筹集到足够的资金。从学术到技术再到产业,这是研究院要跨越的一个难关。

“好在新区启动了新型研发机构的优化转型工作,以拨投结合的方式,支持新型研发机构聚焦产业化,促进新型研发机构形成自我造血能力和可持续发展。”谢海琼说,从去年开始,多笔财政资金到账,帮助这个科研项目顺利进行下去。如今,研究院成立了公司,专门进行外骨骼机器人项目孵化。

“公司进行市场化股权融资时,两江新区前期投入的财政资金将转化为相应投资权益,既解决了新型研发机构的资金难题,也实现了财政资金‘财政投入—科研产出—运营收益—反哺财政及院所’的良性循环。”两江新区明月湖建设领导小组指挥部院所转型组副组长张杰说,用“政府引导+市场接力”模式能够推动科技成果转移转化,更好地发挥财政资金使用效能。

党的二十届三中全会提出,鼓励和规范发展新型研发机构,推动科技创新和产业创新融合发展。“后续我们将聚焦新型研发机构的快速转型发展,围绕新区支柱产业加强科技支撑,面向未来产业深化创新探索,为新型研发机构畅通产业化路径,让更多的‘宝藏’和‘硬核’技术项目落地生根。”张杰说。

《光明日报》(2024年08月13日 03版)

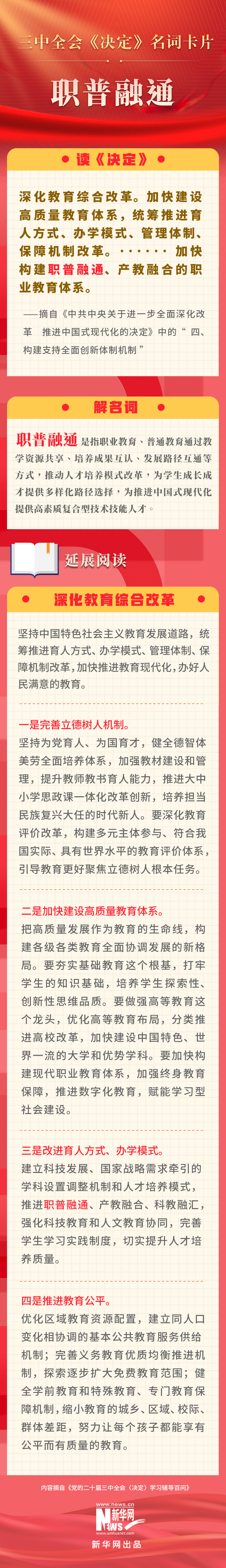

三中全会《决定》名词卡片天天学:职普融通

2024-08-13 15:00:14新华网

党的二十届三中全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。新华网依据《党的二十届三中全会〈决定〉学习辅导百问》,制作三中全会《决定》系列名词卡片,和大家一起来深入学习领会二十届三中全会精神。本期名词是“职普融通”。

策划丨车玉明、李志晖

监制丨万 方、王子晖

执行策划丨王 莹、樊珊珊

本期设计丨王 晔

新华网出品

0人参与0评论