在甘肃敦煌,借助数字照扫、物理渲染等科技手段,敦煌藏经洞室藏6万多卷珍贵文物的历史场景被搬到展览现场,人们得以近距离感受历史之厚重;在四川三星堆,数字文物修复等跨学科交叉融合新手段在解码文物信息和开展文物修复上大显身手,器物实现跨坑完整组合;作为智慧博物馆的典范,中国国家博物馆推出中华文明云展,虚拟数智人精彩亮相,让观众畅游“古代中国”的同时可以解锁智能语音讲解、观摩文物虚拟修复,享受沉浸式的文化体验……

中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,承载着深厚的历史积淀和文明智慧,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。习近平总书记高度重视中华优秀传统文化的传承与发展,多次强调“必须结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化”“推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展”。今天,大数据、物联网、云计算、人工智能等新技术不断发展并在各领域广泛应用,为推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展带来了新机遇,提供了更多可能。

一方面,数智技术的创新应用让传统文化资源实现数字化存储和展览展示。这使宝贵的文化遗产可以不受时空的限制,以更加生动的形式呈现在世人面前,提高了文化资源的可访问性与传播效率,更多人有机会去了解和欣赏中华优秀传统文化。经过多年的数字化探索,故宫博物院目前已完成90多万件馆藏文物的数字化,超10万件文物的高清影像向社会公布,囊括了保护、展示、研究等各项功能的数字故宫正成为全球亿万观众开启博物馆的新方式。最新统计,我国已累计在线发布古籍数字资源13万部(件),全国博物馆藏品数量4665万件(套)。数字化成为博物馆发展新趋势,珍贵文物在虚拟世界里实现永恒。

另一方面,在数智技术的支撑下,文化遗产的数字化重建和保护不断开创新局面,使得这些珍贵的历史遗迹能够更长久地为人们共享。比如,少数民族的濒危语言、手工艺术和戏曲表演等,都可以使用数字信息技术采集处理,建立起文字音频影像数据库。在殷墟,数字技术被运用到甲骨文研究中,不仅建设了甲骨文大数据平台,深度学习技术还可以对甲骨碎片进行自动缀合。就在前不久,上海大学与西藏谢通门县在对当地古壁画的实地考察中,通过高精度扫描,将壁画的每一个细节都精准记录,借助三维建模和虚拟展示等数字技术,将这些壁画永久保存下来,从而实现文化守护。

数智技术的创新应用,拓宽了文化产品和服务创新的边界。尤其是数字摄影、高清技术、大数据、云技术、全息技术、虚拟现实等技术与中华优秀传统文化元素结合,为文化内容创新和空间场景重构提供了重要的技术支撑。互联网和数字技术为文化产业不同门类资源的组合提供了条件,中华优秀传统文化资源可以与网络综艺、网络直播、网络展演等新兴业态相结合,衍生新的文化产品和服务,丰富消费者的审美体验。在人们身边,数智技术帮助中华优秀传统文化实现与现代生活的无缝对接,比如智能化的文化展览、智能导览系统等,增强了传统文化景区的互动性与吸引力。此外,通过人工智能技术的语义分析与大数据挖掘,能够帮助我们更好“揣摩”现代人的审美与消费需求,为文创产品的个性化定制、智能化推广营销提供助力。

数智技术的创新应用,将为保护、活化、利用中华优秀传统文化打开更多想象空间。我们在以技术创新驱动文化内容创新的同时,也需进一步激发文化企业创新活化传统文化资源的活力。作为中华优秀传统文化资源开发和文化产品服务创新的生力军,文化企业数量和营收不断增长,为中华优秀传统文化的创新转化提供了重要动力。据统计,2023年,全国规模以上文化及相关企业7.3万家,实现营业收入129515亿元,按可比口径计算,比上年增长8.2%。此外,借力科技手段进一步加强美育教育,将提高公众对中华优秀传统文化的理解和欣赏水平,为优秀传统文化的传承发展输送源源不断的创意和传播力量。

在“行”中,看见“进”的中国。今年5月,人民网启动“行进中国”大型融媒体系列调研行,340名年轻记者,耗时2个月,走访31个省区市的111座城市,前往500余个基层一线点位深入采访,“即采即发”“边采边发”,推出融媒体作品600余件,各平台总阅读量超11亿。

8月13日起,人民网分“创新中国”“品牌中国”“投资中国”“活力中国”4个主题,陆续推出“行进中国”调研行系列深度报道,聚焦各地贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的鲜活案例,展现各地以全面深化改革推进中国式现代化建设的生动实践。

<video id="_v_p_551" class="video-js vjs-default-skin" playsinline="playsinline" webkit-playsinline="true" x5-playsinline="true" x5-video-player-type="h5" x5-video-player-fullscreen="false" controls="" autoplay="autoplay" width="640" height="360" poster="http://unn.people.com.cn/n1/2024/0814/c14717-40298319.html" data-setup="{"example_option":true}"

一位是研究员、一位是副总经理,严丽和胡天生的手紧紧握在一起。

前不久,辽宁滨海实验室项目负责人、中科院大连化物所研究员严丽牵头研发的乙撑胺绿色生产装置,在胡天生所在的恒力石化(大连)新材料科技有限公司投产,打破了这项重要精细化工技术长期被外国企业垄断的局面。

投产的乙撑胺绿色生产装置。孙鹏伟摄

这半年,严丽和胡天生一直是“亲密战友”。两个人时而同时穿着白大褂守在实验室,时而一起戴着安全帽穿梭在企业厂区。作为重要化工产品,乙撑胺的市场价格此前一直被国外企业主导,最高时超10万元/吨。恒力石化这套科学家和企业家联手打造的先进装置投产后,国外企业的价格很快降为2万到3万元/吨。这个项目的年产值预计将超过10亿元。

2023年9月,习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上指出,要以科技创新推动产业创新,加快构建具有东北特色优势的现代化产业体系。党的二十届三中全会强调,加强创新资源统筹和力量组织,推动科技创新和产业创新融合发展。

在辽宁,科学家与企业家的握手绝非偶然,科技创新与产业创新相融合正在产生令人瞩目的“化学反应”。

从“无人问津”到“相互欣赏”

工业,是辽宁的底色。

国民经济41个工业大类辽宁有40个,207个工业中类辽宁有197个,666个工业小类辽宁有519个。与雄厚的工业基础相对应的,是丰富的科教资源。辽宁分布着6家中国科学院研究单位,110余所高校和1600余家科研机构。

辽宁产业有基础、科教有底蕴,但创新能力不足仍是一度困扰这个老工业基地的重大问题。“曾经是科研单位的研究成果无人问津,企业的技术需求无人问津。”辽宁大学经济学院教授梁启东说,过去一段时间,这两个“无人问津”既制约了科技创新也制约着产业发展。

“关键在于如何把两者组织在一起,形成创新合力。”辽宁省科技厅厅长蔡睿说,“我们要搭建平台让科学家与企业家相互欣赏,基础研究与应用研究相互欣赏。”

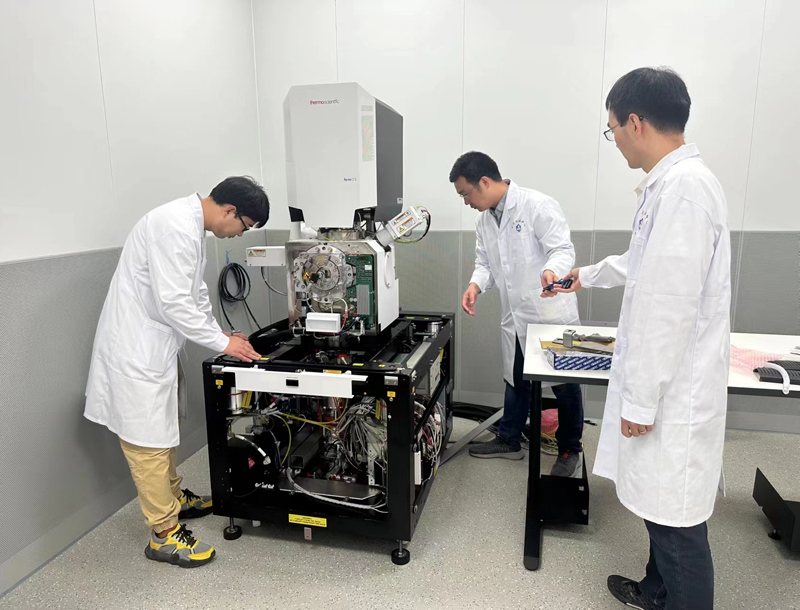

辽宁材料实验室的科研人员在安装扫描电子显微镜。张勤摄

2022年,辽宁省成立了辽宁材料、辽河、滨海、黄海4家“辽”字头实验室。按照辽宁省的统筹部署,这4家实验室成立之初,就与鞍钢、黎明航发、恒力石化、瓦轴等辽宁龙头企业展开合作,联合开展重点科研项目56项。“4家实验室不是传统意义上的科研单位,而是一种新的科技创新组织形式,把原本分散的科研力量和产业力量组织在一起解决关键问题。”蔡睿说。

科技部门牵线搭台,科学家和企业家不再各自为战。

党的二十届三中全会强调,优化重大科技创新组织机制,统筹强化关键核心技术攻关。在辽宁,从两个“无人问津”到两个“相互欣赏”,创新组织机制的改革,为科学家和企业家携手攻关创造了机会、搭建了平台。

今年以来,辽宁材料实验室与国家电投中国重燃共同成立了氢燃机关键材料技术创新中心,共同聚焦氢燃机前瞻性研发,推动我国在相关领域早日实现自主可控和创新引领;辽宁辽河实验室与沈鼓集团合作,建立了世界首套定制化压缩机的机器人高柔性焊接与装配系统,实现效率与产能倍增;辽宁黄海实验室研发的适用于碳纤维复合材料的专用加工工具,已与航天航空、国防军工多家企业合作投入应用。这种复合材料直径只有头发丝的十分之一,强度却是高强度钢的三至六倍……

技术人员在沈鼓集团车间内查看设备运行状态。梁恩升摄

“社会一旦有技术上的需要,则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。”恩格斯在1894年对欧洲工业革命的观察,在130年后的中国老工业基地辽宁,被更加清晰地概括为“产业出题、科学论证、协同攻关、市场验收”。“这样的组织形式让科技创新直接面向产业升级,很好地发挥了新型举国体制优势。”辽宁滨海实验室常务副主任李先锋说。

从“握手”到“双赢”

“手机用久了,就可能发烫。”

普通人见面都是握手,但跟中国科学院金属研究所研究员孙东明见面,他总要摸摸对方的手机。

“手机发烫、变卡顿,源于半导体芯片的性能会随着温度的变化而改变。”走进辽宁冷芯半导体科技有限公司的展厅,最显眼的位置摆放着孙东明和同事们的研发成果——控温芯片。“别看这个器件还没有一角钱硬币大,有了它,就像给芯片装了空调,冬暖夏凉。”孙东明介绍,这种控温芯片是发展5G通信、车载激光雷达、生物医药的关键,市场前景极为广阔。

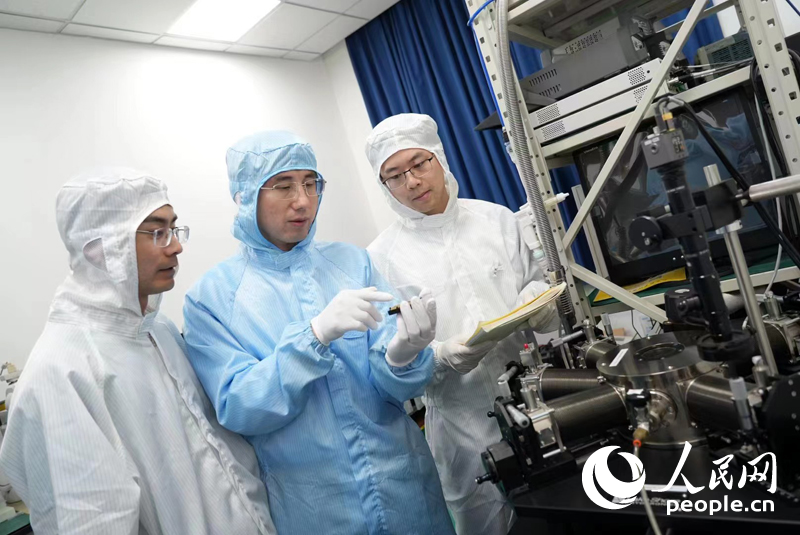

在中国科学院金属研究所纳米碳基电子器件超净实验室,孙东明与助手讨论试验样品。人民网记者 周颂雪摄

在辽宁冷芯,科学家与企业家的合作,不是一时一事的相互帮忙,而是需要长期共同奋斗的事业。2021年,中国科学院金属研究所委派孙东明作为联合创始人,以5500万元的专利无形资产入股,成立辽宁冷芯半导体科技有限公司。

科学家和企业家从相识握手,到携手同行,要有政策引导,也要建立一个风险共担、利益共享的合作机制,以利于调动各方积极性。如今,辽宁冷芯已经实现了从宇航级到工业级一系列微型半导体器件的国产化,解决了国家在控温芯片领域的“卡脖子”难题。

党的二十届三中全会指出,允许科技人员在科技成果转化收益分配上有更大自主权。在辽宁,辽宁冷芯这样的合作模式已经有了法律支持。作为全国首个省级科创类地方性法规,《辽宁省科技创新条例》中专门设置“成果转化与产业化”专章,明确高等院校、科研机构、企业和社会组织可以采取科技成果折股、知识产权入股、科技成果收益分成等方式促进成果转化与产业化。

在沈阳,沈鼓集团与东北大学共同成立的“沈鼓—东大研究院”硕果累累。双方联合研发的新型设备转速提高3至5倍,能耗降低30%以上,销售额达4千万元。沈鼓集团每年给研究院投入的研发经费也高达数百万元。

在鞍山,沈阳化工大学牵头十余家高校院所及企业,推动菱镁产业低能耗、低污染转型。目前示范工程已经投产,沈阳化工大学通过技术作价入股,“这种合作不仅能带来经济效益,也让我们的科研思路变得更系统。”沈阳化工大学韩振南教授说。

在盘锦,辽河油田与东北大学、大连理工大学、辽宁石油化工大学联合攻关的“二氧化碳驱油与地质封存协同调控技术研发”项目,获得2023年辽宁省“揭榜挂帅”科技计划立项,项目经费校企共享,将联合打造辽宁省碳封存服务基地。

辽河油田工作人员在查看碳封存服务基地建设情况。吴朔摄

实现科学家和企业家双赢,才能建立科技创新与产业创新相融合的长效机制。

2023年发布的《辽宁“校企协同科技创新伙伴行动”实施方案》为高校中的科学家走进企业提供了系统性政策支持。其中规定,辽宁省将建立校企协同科技创新考核奖励机制。预计到2025年,辽宁将推动2000名以上高校专家走进企业,实现科技成果转化7000项以上。

“只有两厢情愿还不够”

科学家与企业家形成创新合力,只有两厢情愿还不够,还需要天时地利人和的创新生态。

人才,是最重要的创新要素。党的二十届三中全会指出,要完善青年创新人才发现、选拔、培养机制,更好保障青年科技人员待遇。健全保障科研人员专心科研制度。

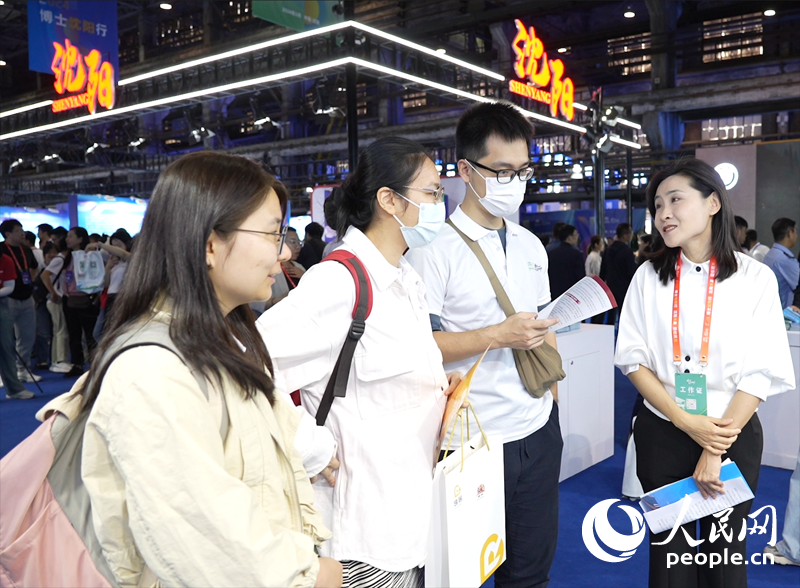

5月底,“2024博士沈阳行”启动,沈阳拿出一系列政策招才引智,6000博士奔沈阳,盛况空前。

到沈阳的博士生们在展台前了解岗位需求。人民网记者 邱宇哲摄

“沈阳的人才政策非常精准。特别是赋予用人单位人才评价、激励、使用等方面更大自主权,去年我们成功招了20位博士入职。”“博士行”活动中,中国航发沈阳发动机研究所人力资源部部长王洪斌收到了60多份博士简历。王洪斌说,今年研究所又拿出20个研发岗位吸引博士毕业生入职,“希望越来越多的年轻人成长为航空报国的科学家。”

引进更多科学家,培养更多“千里马”。

辽宁省通过“兴辽英才计划”,持续推进人才人事领域行政审批制度改革,将职称评审权全部调整或下放,推动用人单位自主开展职称评审,全面优化人才发展生态。2023年全省新增“两院”院士6人,总数达61人;国家杰出(优秀)青年科学基金获得者达到298人;引进海内外优秀博士和高级职称人才4387名,同比增长77%,扭转了多年人才外流的不利局面。“兴辽英才计划”获评2023年全国“地方全面深化改革典型案例”。

好的创新生态,需要吸引科学家愿意来,也需要鼓励企业家愿意闯。

厚植企业创新沃土,离不开金融活水。党的二十届三中全会提出,构建同科技创新相适应的科技金融体制,加强对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融支持,完善长期资本投早、投小、投长期、投硬科技的支持政策。

阜新宏顺机械有限公司的工程师在调整设备参数。人民网记者 孝媛摄

在阜新宏顺机械有限公司的新厂房里,工程师轻点屏幕,一台台3D打印设备不停运转。

这家专注于深海钻探、航天航空领域新材料开发的企业,一度因为研发成本不断增大而面临发展“瓶颈”。“第一笔100万元的贷款从申请到发放只用了3天。”企业总经理王建涛还记得从邮储银行阜新市分行得到第一笔贷款时的情景,“产学研项目投入增加,生产线绿色化、智能化改造,都需要金融支持,邮储银行为我们提供了非常多的帮助。”金融“活水”的源源注入,让王建涛有了创新底气。今年,企业与中科院合作研发的超大型超硬耐磨材料实现了进口替代,成为服务“大国重器”的关键部件。

2023年底,辽宁省出台《辽宁省金融支持科技型企业全生命周期发展若干举措》,提出综合运用“贷、股、保、担、债”等金融资源,全力保障科技型企业全生命周期的资金需求。

进入8月,沈阳恒久安泰环保与节能科技有限公司总经理于洋忙并快乐着。沈阳市属盛京金控集团通过下属子公司向恒久安泰投资的2500万元已经到位。“这2500万是一个好的开始!无论是吸引人才还是技术研发,都离不开现金流的支撑。”于洋带领团队已经与多家高校院所展开深度合作,新产品全钒液流电池正在大规模产业化。“我们已驶入向百亿新能源企业发展的快车道。”

今年以来,辽宁省地方金融管理局持续推进“政金企”合作,撮合签约融资规模超过100亿元;大力推广“辽科贷”“辽知贷”等产品,累计投放贷款107亿元。

“推动东北全面振兴,根基在实体经济,关键在科技创新,方向是产业升级。”党的十八大以来,习近平总书记先后10次来东北考察,3次召开东北振兴座谈会。科技和产业是贯穿其中的高频关键词。

方向愈加清晰,变革就愈加深刻。

“辽宁老工业基地发展新质生产力,不是另起炉灶,而是要靠改革,把科教优势和产业优势转化为发展优势。”辽宁省科技厅厅长蔡睿说,“辽宁要为科学家和企业家的握手搭建平台、为双方的双赢完善机制、为他们的共同成长营造环境。”

科技创新是产业创新的重要驱动力,产业创新是科技创新的价值落脚点。科学家和企业家的“双向奔赴”正让辽宁脱胎换骨。

2023年,辽宁省新增注册科技型中小企业同比增长55.6%,总数达到33484家。今年上半年,全省高校院所在辽转化科技成果1822项,全省认定登记技术合同615.4亿元,同比增长31.5%。1836家企业申报高新技术企业,同比增长31%。

从握手到共赢,越来越多的科学家与企业家正在辽沈大地上共同书写新时代东北全面振兴的辽宁篇章。(赵强、李娜、那其灼、王斯文、邱宇哲、周颂雪、汤龙、孝媛、李根、万能、张素玲)

点击进入专题

【系列报道】

创新中国 | 湖北篇

(责编:肖鑫、唐嘉艺)

78人参与9评论