党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出,“聚焦建设美丽中国,加快经济社会发展全面绿色转型”。

不到一个月,《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》印发。这是党的二十届三中全会后的第一份抓改革、抓落实的中央文件。《意见》围绕加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式作出具体部署,要求将绿色转型融入经济社会发展全局,全方位、全领域、全地域推进绿色转型。

推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。习近平总书记强调,促进经济社会发展全面绿色转型,把绿色发展理念贯穿于经济社会发展全过程各方面。

如何推动经济社会发展全面绿色转型?2024年全国生态日到来之际,《时政微观察》为你解读。

用生态“含绿量”提升发展“含金量”

生态环境治理,考验历史的眼光,亦见证发展的韧性。

作为北方生态安全屏障,内蒙古关系到华北、西北、东北乃至全国生态安全。在参加全国两会内蒙古代表团审议时,习近平总书记多次谈到生态话题。

“过去集中上了一批露天煤矿和非煤矿山,带来了沉重的生态环境压力。我们对小散矿山矿业权期满不再延续,力争到2023年将所有在期矿山全部建成绿色矿山,实现‘绿则存,不绿则退’……”2020年全国两会上,来自内蒙古锡林郭勒的霍照良代表向总书记汇报。

△内蒙古敕勒川草原生态修复对比

曾经一个时期,内蒙古发展依靠矿产,虽然经济增速很快,但让草原千疮百孔、伤痕累累。

“这种发展模式不可持续,留下了很多后患。这个后患的内涵是多方面的,既有破坏自然生态的后患,更有污染政治生态的后患。”习近平总书记叮嘱,要保持加强生态文明建设的战略定力,牢固树立生态优先、绿色发展的导向,持续打好蓝天、碧水、净土保卫战,把祖国北疆这道万里绿色长城构筑得更加牢固。

如今,内蒙古将生态治理作为推动经济社会高质量发展的关键一环,探索出一条独具特色的绿色发展之路。2024年,内蒙古将高质量完成沙化土地综合治理1500万亩,加快推进防沙治沙和风电光伏一体化工程建设,新增新能源装机1320万千瓦。

内蒙古“绿色发展之变”,正是生态“含绿量”提升发展“含金量”的生动体现。

△山东莱州风电项目实现了海上风电和海洋牧场融合发展。

全会《决定》提出“加快经济社会发展全面绿色转型”,并在健全绿色低碳发展机制,实施支持绿色低碳发展的财税、金融、投资等多方面作出部署。一系列改革部署力度大、举措实,将推动我国加快形成绿色生产方式和生活方式,厚植高质量发展的绿色底色。

“新质生产力本身就是绿色生产力”

绿色转型是一个过程,不是一蹴而就之事,需要辩证思维。

今年4月,在新时代推动西部大开发座谈会上,当谈到“要加快传统产业技术改造”时,习近平总书记深刻指出:“传统产业不能说是落后产业,传统产业里面也有新质生产力,也有高科技。”

说到煤炭等能源行业的发展,总书记拿“窝窝头”和“精面细面”打比喻:“先吃饱肚子再吃好。我们要实事求是,既不能放慢绿色低碳发展步伐,也不能太理想化,首先要保证能源供应。”

要提升高质量发展的“绿色含金量”,面临的时代课题之一是把科技创新能力有效转化为新质生产力。

△武汉光谷正发展成为全国最大的光电子信息产业集群。

习近平总书记指出:“绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力。”这一论断深刻诠释了新质生产力与绿色生产力的关系,指明了发展绿色生产力的重要方向和实践路径。

青海,承担着维护国家生态安全的重大使命。今年6月,习近平总书记在青海考察时明确指出:“要着眼全国发展大局,充分考虑青海独特的资源禀赋。”“不是什么都能做的,要有选择性地有所作为。必须坚持有所为、有所不为。”

2016年到青海考察时,总书记专程去了趟盐湖,提出明确要求。这一次,当地负责同志汇报了新进展,依托储量居全国第一的盐湖钾、镁、锂资源,支撑新能源新材料产业发展,全国钾肥77%是青海提供的。

总书记进一步明确青海产业“四地”建设方向:“加快建设世界级盐湖产业基地,打造国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地。”

青海正着力培育现代化产业体系,清洁能源、盐湖化工、生态旅游、有机农畜、数字经济、生物医药等特色优势产业齐头并进。

△青海采盐船

近日印发的《意见》特别提到,“推动传统产业绿色低碳改造升级”,“推动各类用户‘上云、用数、赋智’,支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业”等。

当前,全球产业体系和产业链供应链体系加速重构,围绕科技制高点的争夺日趋激烈。发展绿色生产力,加快绿色低碳技术创新和先进绿色技术推广应用,有助于开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势。

“为乡亲们带来源源不断的收入”

正值暑假,我国大陆最北端的边境临江村落漠河北极村,吸引了全国各地的游客。村民史瑞娟家的民宿游客络绎不绝,有时甚至得把自己住的房子腾出来给客人。

去年9月,在黑龙江考察的习近平总书记来到史瑞娟家的民宿小院,向乡亲们了解当地发展乡村特色产业、助推兴边富民乡村振兴等情况。

“我的父母、公婆都生活在北极村,以前从事伐木工作,林场停止采伐后就开始种地。”史瑞娟告诉习近平总书记,随着村里的游客越来越多,老人将自家的两间民房改造成了民宿,还经常把自家小菜园里的蔬菜卖给游客。

△2023年9月6日,习近平总书记在黑龙江大兴安岭地区漠河市北极村,同村民史瑞娟一家亲切交谈。

“森林是集水库、粮库、钱库、碳库于一身的大宝库。要树立增绿就是增优势、护林就是护财富的理念,在保护的前提下让老百姓通过发展林下经济增加收入。”在黑龙江考察时,习近平总书记强调,发展旅游业是推动高质量发展的重要着力点。把大兴安岭森林护好,旅游业才有吸引力。这里的旅游资源得天独厚,地方党委和政府要提供政策支持,坚持林下经济和旅游业两业并举,让北国边塞风光、冰雪资源为乡亲们带来源源不断的收入。

近一年来,漠河市开展极地森林冰雪嘉年华、冬至文化节等活动,打造10余项找北探源游等旅游互动产品,开设洛古河村、北极村等游船航线。通过将“冰天雪地”和“绿水青山”转化成“金山银山”,让老百姓端起了“雪饭碗”,吃上了“旅游饭”。

在经济社会发展全面绿色转型过程中,探索保护环境和发展经济、创造就业等协同增效,让百姓在绿色转型中尝到实实在在的甜头,才能不断增加人民群众的获得感、幸福感、安全感。

党的二十届三中全会要求“健全生态产品价值实现机制”,必将推动各地加快探索拓宽绿水青山与金山银山的转化通道,不断塑造发展的新动能、新优势,实现高质量发展和高水平保护协同推进。

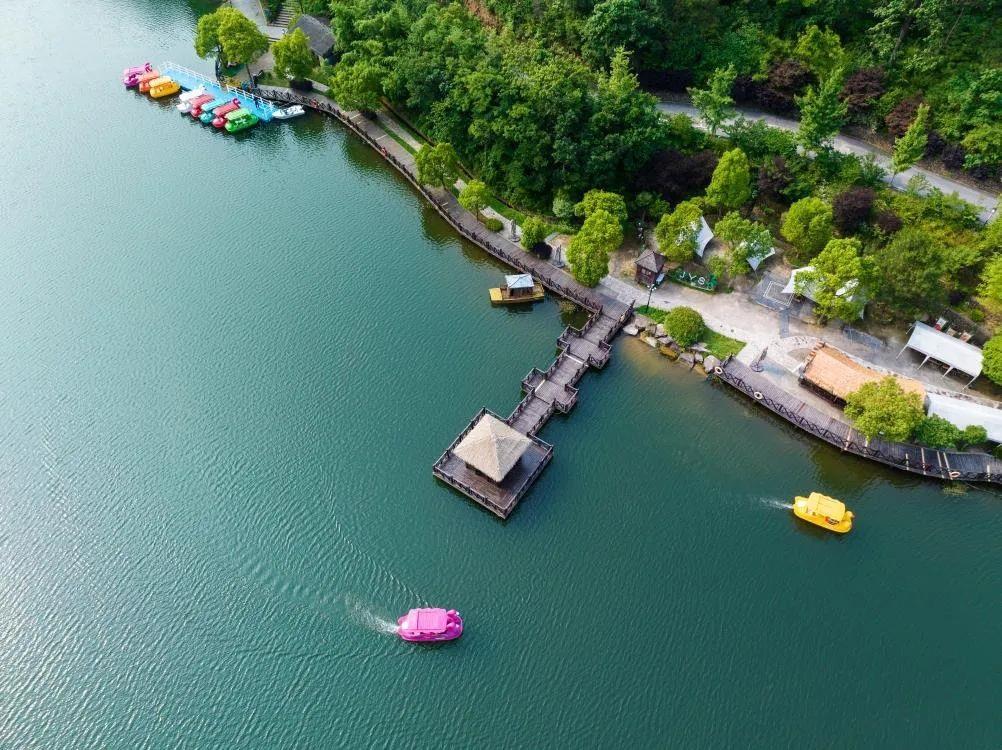

△浙江湖州巧做“生态+”文章,将生态与农业、旅游、产业相结合,走出一条绿色发展与乡村振兴之路。

绿水青山既是自然财富、生态财富,又是社会财富、经济财富。

在习近平生态文明思想指引下,进一步深化生态文明体制改革,以高品质生态环境支撑高质量发展,中国正在谱写人与自然和谐共生的现代化新篇章。

总监制丨闫帅南 王姗姗

监制丨耿志民

制片人丨兴来 宁黎黎

执笔丨程昱

视觉丨江雨航

审校丨杨彩云

50人参与8评论