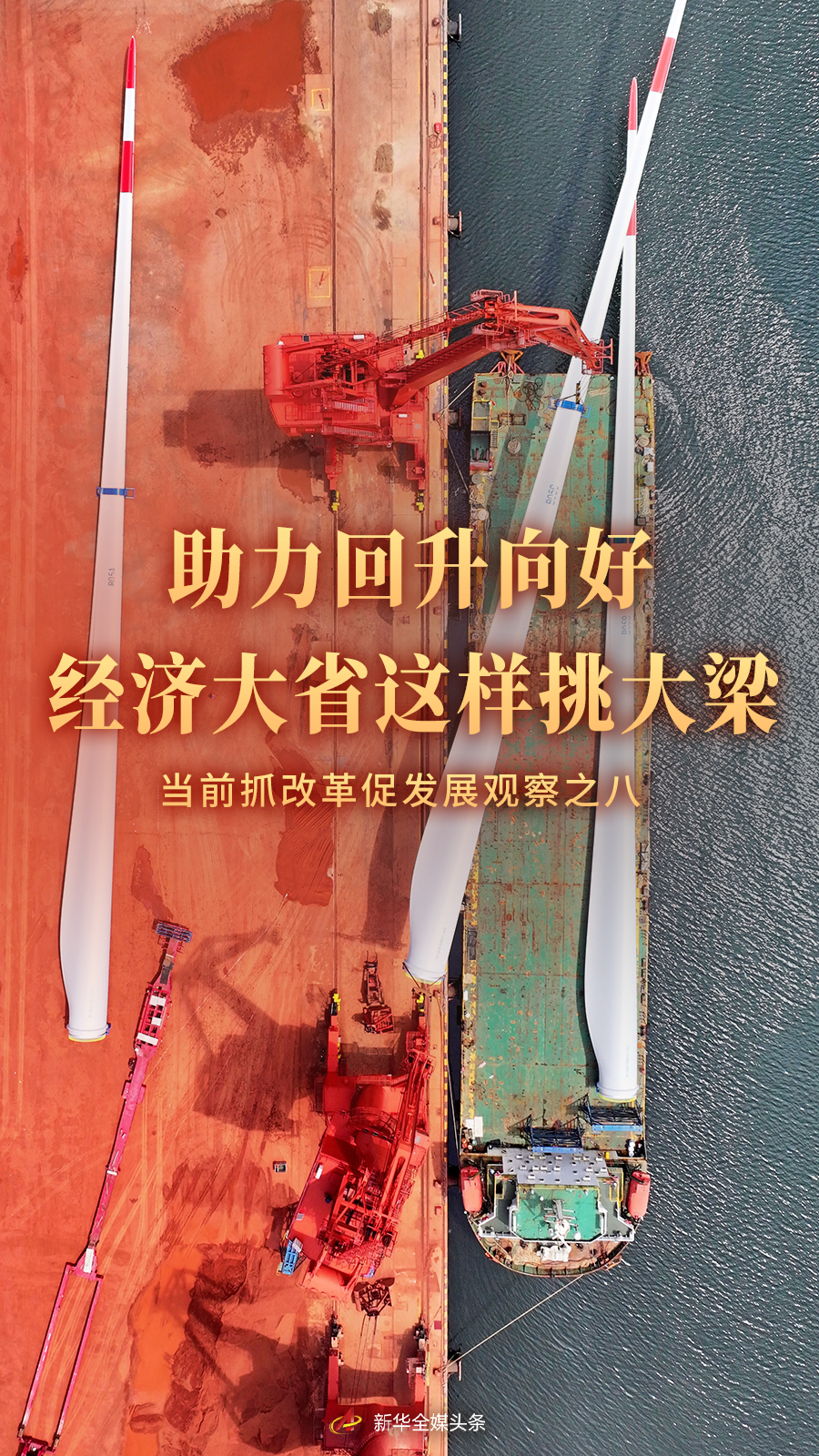

经济大省是国家经济发展的“顶梁柱”,要为稳定全国经济作出更大贡献。中共中央政治局7月30日召开会议指出,要继续发挥好经济大省挑大梁作用。

今年以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地各部门坚定发展信心,积极主动应对问题和挑战,增强经济持续回升向好态势。上半年,广东、江苏、山东、浙江、河南、四川等经济大省“火车头”作用明显。

记者调研发现,各经济大省以改革创新推动高质量发展,以生产要素创新性配置激发市场活力,既有“量”的支撑,也有“质”的示范,为我国经济回升向好提供有效助力。

经济发展“火车头”带动作用明显

当前外部环境变化带来的不利影响增多,国内有效需求不足,新旧动能转换存在阵痛。

习近平总书记强调,当前我国经济发展遇到一些困难和问题,是发展中、转型中的问题,经过努力是完全可以克服的。

面对错综复杂的国内外环境,经济大省迎难而上,实干担当,展现出中国经济的韧性与活力,经济发展的“火车头”带动力强劲。

根据上半年统计数据,广东实现地区生产总值65242.5亿元,占同期全国经济总量超过10%;江苏位居第二,地区生产总值达到63326.3亿元;山东、浙江上半年分别为46677亿元、40920亿元,均超过4万亿元;河南、四川分别为31231.44亿元、29463.3亿元。从增速看,上半年江苏、山东、浙江分别为5.8%、5.8%和5.6%,实现较快增长。

在地区经济发展中,各经济大省呈现出“你追我赶”的积极态势。广东在2023年成为我国首个经济总量突破13万亿元的省份,今年上半年经济规模继续居全国第一位。“苏大强”紧追“粤老大”,上半年江苏经济总量与广东的差距由去年同期的2444.5亿元缩窄至1916.2亿元。浙江上半年地区生产总值首次突破4万亿元,经济总量站上新台阶。

8月8日,广东惠州新材料产业园年产98万吨绿色化工新材料项目动工。这个总投资25.6亿元、达产产值约88亿元的项目,预计在2025年底建成投产。惠州市副市长黎炳盛说,该产业园已落户产业项目26个,总投资约376亿元,到今年底将有6个项目投产。

扩大投资展现了经营主体的信心和活力,而良好的营商环境是地方增强活力的重要法宝。

今年上半年,广东全省登记在册企业突破800万户,企业数量居全国第一。“减时间、减流程、减材料,建设施工‘五证联发’‘拿地即开工’、降低综合成本优化要素供给……”广州市发展改革委主任李海洲说,广州正瞄准建设国际一流营商环境标杆城市,着力强化制度供给优化服务供给,持续推进营商环境改革。

2024年2月29日,在浙江省嘉兴市南湖区企业综合服务中心内,产业板块首席服务专员在接待办事企业人员(右)。新华社记者 徐昱 摄

浙江实施营商环境优化提升“一号改革工程”,激发扩大民间投资和市场需求。据浙江省统计局介绍,上半年新设企业和个体户83万户,累计在册经营主体数量达1065万户,其中民营经济主体占比超九成。

人才是第一资源,有活力的经济少不了有活力的人才队伍。自2022年6月成为全国青年发展型城市建设试点以来,成都出台“人才安居新政”,面向新市民、青年人群体供应保障性租赁住房,筹集房源超20.1万套,青年人才驿站累计接待超10万人次。

“成都是座朝气蓬勃的城市,我们在这里收获了事业和成长。”今年33岁、在清华四川能源互联网研究院从事科研工作的于智同说,研究院的科研团队有300多人,基本是年轻人。

“火车跑得快,全靠车头带。”广东省社会科学院院长王廷惠说,经济大省挑大梁,是信任和肯定,更是责任和担当。在当前经济爬坡过坎、回升向好的关键时期,经济大省更要发挥关键作用、支柱作用。

制造业高增长展现更强实力

习近平总书记强调,立足实体经济这个根基,做大做强先进制造业,积极推进新型工业化,改造提升传统产业,培育壮大新兴产业,超前布局建设未来产业,加快构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系。

上半年,广东、江苏、浙江等经济大省工业增长普遍高于第一、第三产业,以制造业为代表的实体经济实力更强,成为全国经济发展的“压舱石”。

作为制造业大省,上半年广东规模以上工业增加值达1.96万亿元,同比增长6.0%,其中计算机、通信和其他电子设备制造业增长17.6%。浙江上半年工业增加值1.47万亿元,同比增长7.1%;而江苏和山东上半年全省规模以上工业增加值同比增长都超过8%,实现了高增速。

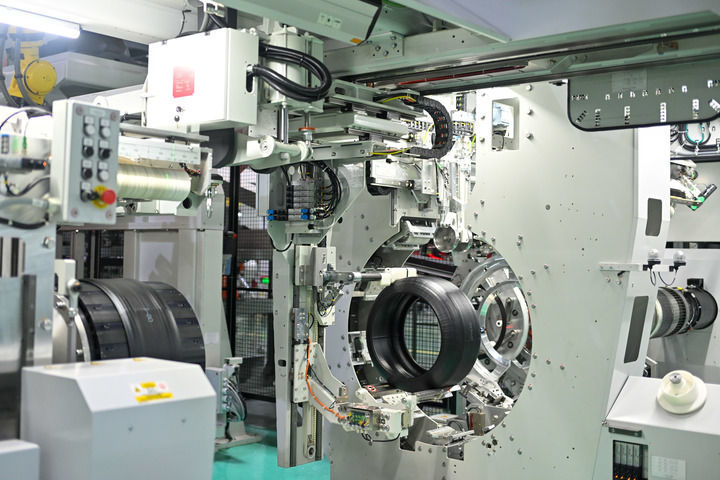

以智能化和数字化改造推动制造业深度转型,是培育新质生产力、实现高质量发展的重要路径。在广东、四川、浙江等工业大省,从传统行业到新兴产业,众多企业纷纷投入“真金白银”,推动“智改数转”步入“快车道”。

2024年5月19日,工人在位于广东珠海的纬景储能珠海“超G工厂”工作。该项目是先进液流储能电池及系统的智能制造中心。新华社记者 李任滋 摄

广东出台人工智能赋能千行百业措施,强化人工智能在电子信息、汽车、装备等行业的融合应用与场景探索。广东省工信厅副厅长吴红说,上半年广东工业机器人产量同比增长37.6%、产量占全国一半以上,新能源汽车产量突破130万辆,广州、深圳入选国家智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市,软件和信息服务业同时受益,软件业务收入同比增长12.7%。

这是2024年7月26日拍摄的浙江杭州中策钱塘实业有限公司轮胎数字工厂车间内的自动化轮胎生产线。新华社记者 江汉 摄

浙江工业转型升级持续推进,上半年工业新产品增长较快。浙江省统计局工业统计处处长徐璐介绍,今年上半年,浙江规模以上工业中装备、高新技术、战略性新兴、数字经济等产业增加值同比分别增长10.6%、8.7%、7.3%、7.2%。

2024年4月11日,技术人员在位于四川省攀枝花市的攀钢矿业朱兰铁矿智慧管控中心远程操控无人自动驾驶矿车。新华社记者 张豪夫 摄

四川围绕降本、增效、提质、扩绿深入实施制造业“智改数转”行动。“企业有需求,服务商有方案,政府就要摸清需求、建好平台、完善政策,让企业和服务商实现有效对接。”四川省绵阳市副市长邓辉说,政府引进20家数字化服务商提供“小快轻准”数字化解决方案,同时推动本土龙头企业成立服务商联盟,为市内外近3000家供应链企业提供个性化服务。

广东亚太创新经济研究院理事长李志坚表示:“工业是经济发展的‘定盘星’。经济大省要在产业升级的转型关键期和发展窗口期,深入实施新旧动能转换工程,促进传统制造向现代智造的全球高端价值链条迈进,攻坚克难,勇挑大梁。”

创新培育更强高质量发展驱动力

习近平总书记强调,要以科技创新引领产业创新,积极培育和发展新质生产力。

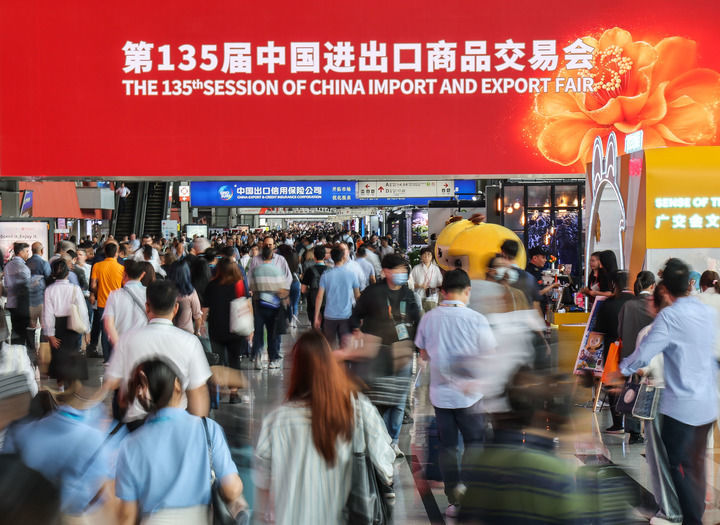

今年上半年,深圳在手机、自动数据处理设备(电脑)、家用电器等“老三样”稳定增长的同时,新能源汽车、锂电池、光伏产品等“新三样”也异军突起,进出口总额达2.2万亿元,同比增长31.7%,重回全国“外贸第一城”。

这是2024年4月15日拍摄的第135届广交会会场。新华社记者 刘大伟 摄

深圳海关有关负责人说,尤其是自主品牌的高增长令人眼前一亮。据深圳海关统计,今年前7个月,深圳市出口无人机76.2亿元,同比增长31.3%。

产品结构巨变的背后,是产业结构的深刻调整,是经济增长越来越依靠创新推动的直观体现。

广东上半年外贸进出口4.37万亿元,规模再创历史同期新高,较去年同期增长13.8%,占全国比重20.6%。

广东省科技厅有关负责人说:“亮眼数据的背后是全省17个国家级创新型产业集群、8个万亿级产业集群带来的创新能力支撑。”

绵阳京东方光电科技有限公司生产的柔性屏,被用于全国多家手机厂商。“通过不断进行技术创新,现在我们生产的折叠屏从正面看几乎看不到折痕。”绵阳京东方光电科技有限公司总经理孙福坤说,应用场景也正在从智能手表、手机向车载显示领域拓展,在全国的市场空间进一步扩大。

技术创新带来的产业创新正为经济大省稳增长提供强力支持。“四川新型显示面板出货量居全国第三,全球近20%的柔性屏为‘四川造’。”四川省发展改革委主任代永波说。

“梧高凤自栖”,良好的创新生态吸引全球资源为经济增长带来新动能。6月29日,全球知名橡胶制品生产商横滨橡胶计划总投资约5亿美元的项目落户杭州市钱塘区,成为近十年来杭州最大外商独资制造业单体项目。

据商务部数据,今年1月至6月,杭州实际利用外资46.6亿美元,同比增长3.9%,总量首次位列全国第二,实现逆势上扬。杭州市投资促进局负责人说,这显示出杭州良好的创新链、完善的产业链带来的强大吸引力。

“下半年,随着党的二十届三中全会精神的贯彻落实,经济大省要以改革激发社会创造力和内生动力,加快推进高质量发展,持续勇挑大梁,为完成全年经济发展目标任务提供有力支撑。”广东省委党校教授许德友说。

文字记者:叶前、詹奕嘉、吴涛、陈健、吕昂

海报设计:李梦帆

统筹:杜宇、逯阳、李逾男、冯筱晴

保护永续利用自然资源 绘就美丽中国“生态基底”

2024-08-21 09:48:03人民网

8月20日,自然资源部召开新闻发布会,发布《自然资源部关于保护和永续利用自然资源扎实推进美丽中国建设的实施意见》(以下简称《实施意见》)。

发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

优化国土空间规划 实现美美与共

国土是生态文明建设的空间载体。《实施意见》指出,健全国土空间规划体系,推动构建主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。

自然资源部空间规划局副局长苗泽表示,国土规划联系着民生邦本、划定了“美丽中国”的坚实底线。在严格落实耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等国土空间开发保护底线基础上,引导各地立足比较优势有序发展,实现各美其美、美美与共。

苗泽介绍,通过优化城乡功能布局和空间格局,健全城市规划体系,加快构建区域协调、城乡融合、陆海统筹的空间格局。聚焦“绿色低碳、环境优美、生态宜居、安全健康、智慧高效”总目标,推动城市高质量发展。

如何画出美丽中国的“数字底图”?苗泽表示,要构建国土空间规划“一张图”系统,推进“可感知、能学习、善治理、自适应”的智慧国土空间规划建设,提高治理效率,构建数字化治理体系。

构建保护治理大格局 覆盖“山顶海底”

保护自然生态系统,建设天蓝、地绿、水清的美好家园是美丽中国建设的重要任务。《实施意见》指出,开展“大美自然”建设重大行动,健全山水林田湖草沙一体化保护和系统治理机制。

自然资源部生态修复司副司长李建中介绍,“十三五”以来,部署实施的山水林田湖草沙一体化保护和修复工程治理面积超过1亿亩,历史遗留废弃矿山生态修复480万亩,整治修复海岸线近1680千米、滨海湿地超过75万亩,红树林地面积已增长至45万亩。

“建设‘大美自然’还要从四个方面务实推进。”李建中介绍,一是围绕国家生态安全屏障实施重大行动;二是科学规范实施生态保护修复;三是完善生态保护修复制度机制;四是深化生态保护修复领域国际合作。通过做强做亮“中国山水工程”品牌,传播生态文明建设的中国智慧和中国方案。

理顺能源资源产业链 推进“绿色勘查”

《实施意见》提出,推动能源和重要矿产资源增储上产,大力推进新一轮找矿突破战略行动,推动完善战略性矿产资源探产供储销统筹和衔接体系。

自然资源部地质勘查管理司副司长杨尚冰表示,地质勘查是矿产资源开发利用产业链的源头,在实际工作中,必须正确处理好地质找矿与生态环境保护的关系。

“党的十八大以来,我们部署了95个绿色勘查示范项目。发布《绿色地质勘查工作规范》行业标准,开展培训和推广,提升地质勘查作业的生态环境保护水平。”杨尚冰介绍,近日,自然资源部和国家林草局联合印发《关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》,加快推进绿色勘查工作。

杨尚冰说,“下一步,我们将继续完善标准规范,提升管理水平,深入推进绿色勘查工作,在高水平环境保护中更高质量、更高标准推进地质勘查工作,找大矿、找好矿、找国家急需的矿,为保障国家能源资源安全,做出更大贡献。”

搭建数字化治理体系 测绘“时空基底”

《实施意见》指出,提升自然资源数字化治理能力。加快测绘地理信息事业转型升级,加强实景三维中国建设,建立新一代国家测绘基准体系。

为空间地理数据资源“增砖添瓦”。自然资源部国土测绘司副司长陈军介绍,2022年以来,为了满足各方面对实景三维数据的旺盛需求,累计建设了约700万平方千米不同精细度的地形级、城市级、部件级实景三维模型,为美丽中国建设提供统一的时空基底。

推动测绘数据多维度“转型升级”。陈军表示,通过统筹整合全国自然资源系统的3000多座卫星导航定位基准站,基本建成基于北斗的全国卫星导航定位基准站“一张网”。“目前具备为各类测绘活动提供全国统一测绘基准服务的能力,服务支撑绿色智慧生活和北斗导航产业发展。”

让空间地理数据要素“一码通行”。陈军介绍,在支撑自然资源管理方面,发挥地理实体码的作用,推进“一码管空间”,全方位支撑自然资源业务数字化、智能化转型;组织开展季度遥感影像监测,助力耕地保护等。

“数据为王、应用为本、创新为要、安全为基。”陈军表示,下一步,将加快推进实景三维中国建设,以数据之治助力数字生态文明建设。(实习生徐皓萱对本文亦有贡献)

非遗保护,以活态激发活力(金台随笔)

2024-08-21 09:49:35人民网

发掘非遗特色化、传统化、民间化、个性化的美学价值,唤醒非遗生动质朴、精工细作、顺天应时、承星履草的文化精神,汇千泉万瀑、生千变万化,让非遗绽放更加迷人的光彩

生活中,处处可见非遗。或秦腔高亢,或南音悠扬,入夜时分,不同城市总有自己的声音密码;窗花对联压岁钱,粽子月饼和汤圆,逢年过节,这是大江南北统一的仪式感;而那些水墨、剪纸的动漫作品,那些襦裙、深衣的华服国风,更是受到年轻人青睐……传统与现代融合,文化与情感交织,非遗就这样在现代生活中焕发新的光彩。

长于大地、顺于时令,源于劳作、寓于生活,人们的世代相传,形成了丰富的非物质文化遗产。“非物质”的属性,决定了非遗不能仅仅被宣之于展板、陈列于展架,而是更需要活态的保护、传承与发展。非遗的独特性在于,它是内嵌于社会语境和日用常行之中;而非遗最根本的价值,正在于深蕴其中的审美趣味、精神内涵和文化记忆。

活态保护,一个重要的出发点,就是从非遗所处的社会文化系统出发,更好地涵养滋生其上、浸润其中的一方水土。比如,陕北秧歌,本就是高天之下厚土之上“茂腾腾”的抒情,是房前屋后茶余饭后“活生生”的日子。无论是美术、曲艺等艺术形式,玉雕、刺绣等精工绝艺,还是礼仪、节庆等民俗活动,作为一种文化表达,非遗保护的背后应该是文化生态的保护,如此才能让非遗在活的土壤中得以绵绵不绝、生生不息。

让人欣慰的是,有着秧歌、腰鼓、石雕等非遗的陕西榆林,已经被确定为陕北文化生态保护区。截至2023年8月,这样的国家级文化生态保护区已经有16个。闽南文化、徽州文化、客家文化、铜鼓文化……这些文化生态保护区让非遗与街区、社区、村镇有机融合,让非遗与生产生活、自然环境、经济形态、人文精神共生共存,“见物见人见生活”。可以说,文化生态保护区的建设,正是做好非遗整体性、系统性保护的题中应有之义。

当然,时代总在前进,变化必然发生。当高铁让千里咫尺,当网络让无远弗届,不少如活字印刷、珠算、川江号子这样的非遗项目,难免会渐渐远离日常生活的上下文。但换个角度看,无论是社会的流动、信息的流通还是技术的流变,都让非遗进入了一个更大的世界。唢呐不仅能吹出《百鸟朝凤》,同样可以吹出摇滚的曲调;剪纸不仅能剪出窗花,同样可以剪出时装的纹样;而视频平台上,非遗的展示更是推陈出新、蔚为大观。作为一种“文化遗产”,非遗可以也应该成为一种公共文化资源,在保持自身特点的同时,嵌入更为宏大的文化结构之中。

所以,另一种活态保护,是通过传统与现代的链接,将非遗再次激活。无论是把非遗引入不同的艺术形式,还是将非遗打造成网红商品,或者是依托非遗策划旅游项目,非遗完全可以凭借独特的魅力打开新的空间,重新进入火热的生活场景。其中关键就在于,发掘非遗特色化、传统化、民间化、个性化的美学价值,唤醒非遗生动质朴、精工细作、顺天应时、承星履草的文化精神,汇千泉万瀑、生千变万化,让非遗绽放更加迷人的光彩。

有学者说,中华文明离不开“三棵树”——桑树、茶树、漆树,正对应着传承千年的丝织技艺、茶文化和漆器漆艺这三大类非遗,注解着中华文明突出的连续性。当我们让闪耀于岁月深处的非遗成为现代生活的新滋养,一定能在对技艺之美、匠心之美、精神之美的重新发现中,涵养出更加深沉的文化自信。

《 人民日报 》( 2024年08月21日 05 版)

0人参与0评论