2025-02-21 19:38:48新华社

新华社北京2月21日电 中央军委主席习近平日前签署命令,发布新修订的《中国人民解放军内务条令》、《中国人民解放军纪律条令》、《中国人民解放军队列条令》(统称共同条令),自2025年4月1日起施行。

新修订的共同条令,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平强军思想,深入贯彻新时代军事战略方针,着眼实现党在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队,聚焦备战打仗,回应部队关切,创新完善军队内务建设、纪律维护、队列生活各项制度,是新时代军队正规化建设的基本法规和全体军人共同遵守的行为准则。

新修订的《中国人民解放军内务条令》共13章311条,主要完善军人宣誓、军人职责、内外关系、军容风纪、礼节等基本规范;优化值班、内务设置、请假销假、留营住宿等日常制度;充实常态战备、军事训练管理、智能电子设备使用管理、海外任务部队(分队)管理等措施办法。新修订的《中国人民解放军纪律条令》共8章193条,主要区分战时、平时和重大非战争军事行动,完善军队功勋荣誉表彰制度;优化军纪处分项目,充实细化处分条件,规范容错免责具体情形、检举控告和申诉有关程序。新修订的《中国人民解放军队列条令》共8章100条,主要新增新型枪械操持、司号员操号等基本规范;充实陆上阅兵、海上阅兵和码头阅兵、空中阅兵实施规范;丰富拓展仪式种类。

新修订的共同条令,坚持把谋打赢作为最大职责,立起备战打仗、向战为战的根本指向;坚持把依法治军贯彻落实到军队建设全过程各领域,推进构建更加正规的战备、训练、工作、生活秩序;坚持严管与厚爱相结合,赓续人民军队光荣传统和优良作风,尊重官兵主体地位,激发练兵备战内生动力。新修订的共同条令发布施行,必将进一步提升军队法治化水平,对在新时代强军路上全面锻造听党话跟党走、能打仗打胜仗、法纪严风气正的过硬部队,努力推动我军建设高质量发展,如期实现建军一百年奋斗目标具有重要意义。

2025-02-21 19:41:25央视新闻

1:42/6:26自动播放

“在生态环境保护上一定要算大账、算长远账、算整体账、算综合账,不能因小失大、顾此失彼、寅吃卯粮、急功近利。”

习近平总书记多次指出,心中要有本“生态账”。

2021年全国两会期间,来自内蒙古大兴安岭林区的人大代表周义哲向习近平总书记讲述林业工人从“砍树人”变为“看树人”,林区得到休养生息的情况。总书记的一句话让来自内蒙古大兴安岭林区的周义哲深有感触。

“从‘砍树人’到‘看树人’,你的这个身份转变,正是我们国家产业结构转变的一个缩影。”习近平总书记还在现场算起了“生态账”:“这里面不仅有林木本身的价值,还有绿肺效应,更能带来旅游、林下经济等。”

大兴安岭森林停伐以来,天更蓝了、山更绿了、水更清了,自然生态越来越好。林区因地制宜发展林果、林药、林菌、驯鹿等林下种植养殖业,推进沙棘、榛子等经济林培育。如今,看美景、品山珍、赏林俗不仅成为周边群众休闲度假的选择,也吸引了全国各地慕名而来的游客。周义哲感慨:“不砍一棵树,照样能致富。总书记为我们算出了一笔‘生态账’。”

“绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。”

中国的绿色蝶变里记录着生态文明建设的历史进程,镌刻着习近平总书记的殷殷嘱托,绘就着“人不负青山,青山定不负人”的壮丽篇章。

总监制丨闫帅南 王姗姗

监制丨马丽君

制片人丨杜晓东

编导丨张鑫

摄像丨陈逸哲

记者丨修治国

编辑丨李璐 严佳 王帅天 段昊辰 李明芮 杨山 赵言言 杨波 遇剑 刘霄 毛卉 金伊结

鸣谢丨总台内蒙古总站 中共赤峰市委员会宣传部 中共呼伦贝尔市委员会宣传部 内蒙古森工集团党委宣传部

2025-02-21 21:26:03人民网

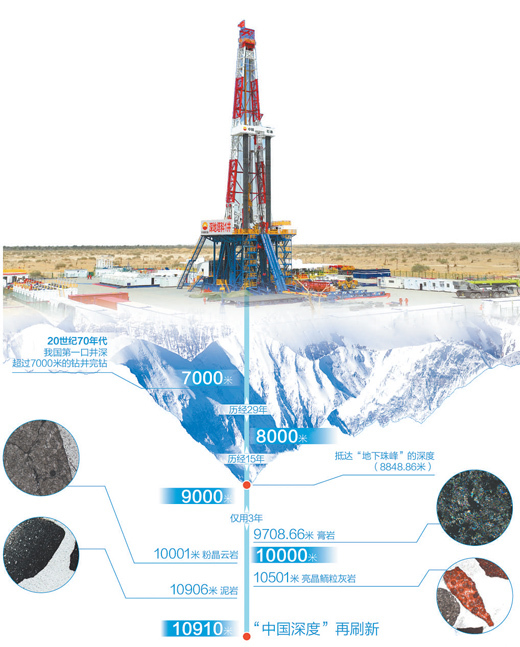

图为深地塔科1井。

资料图片

10910米,深地领域再获新突破!

日前,我国首口超万米科探井——深地塔科1井在新疆塔里木盆地完钻,钻探深度10910米,成为亚洲第一、世界第二垂深井,创下全球陆上钻井突破万米“最快”、亚洲陆上取岩芯“最深”等多项工程纪录。

习近平总书记指出,“向地球深部进军是我们必须解决的战略科技问题”。

地上,红白相间、20多层楼高的钻机矗立;地下,1130多根钻杆连接而成的“珠峰”,钻穿12套地层,开辟出一条通往地球深部的万米通道。

近600个日夜,深地塔科1井的钻探,与5亿多年前的岩石相遇,全球首次在陆地万米深层发现油气显示,这在深地科学研究和超深层油气勘探领域具有里程碑意义。“中国深度”再刷新的背后,有哪些故事?记者进行了采访。

“在超深层寻找油气,好比站在珠穆朗玛峰顶,要看清雅鲁藏布江上的游船”

“在超深层寻找油气,好比站在珠穆朗玛峰顶,要看清雅鲁藏布江上的游船。”油气行业常说这么一句话。

一深带万难。地球半径约为6371千米,人类目前入地最大深度为12.262千米。如果将地球比作一个鸡蛋,那么目前的探测还只停留在鸡蛋壳层面。

一难,在于地层岩性变化复杂。

深地塔科1井钻穿12套不同岩性、不同压力系统的岩层,地质构造复杂多变,极易发生井眼垮塌、卡钻、恶性井漏等事故。“岩层软硬交错,刚钻透硬如金刚石的硅质岩,下一米就可能遇到柔似橡皮糖的膏岩层,钻头切削齿特别容易损伤。”中国石油塔里木油田公司执行董事、党工委书记王清华介绍。

每一次地层岩性变化,都要更换与之相适应的钻头,调整钻井液的各项配比。靠近地表的中浅层,一颗钻头日进尺最高能达600米;而在万米以深,钻头平均日进尺不超30米,就会磨损得近乎光滑。

二难,在于井下超高温超高压。

随着地层深度增加,温度、压力也随之增加。深地塔科1井的井下最高温度220摄氏度,最高压力145兆帕、相当于指甲盖大小的面积承受超过1.4吨的重量,常规钻井工具、材料难以适应如此苛刻的工况环境,极易损坏或失效。

三难,在于钻杆超重吨位超大扭矩。

深地塔科1井的地表井眼,直径超57厘米。井眼向下,1130多根钻杆首尾连接,自重超350吨。最细的钻杆仅有杯口粗细,在高温高压条件下,如面条般柔软,断裂风险高。不仅如此,万米之下的井壁如同蚁穴,空间极窄。超重吨位、超大扭矩的钻杆在地表转10圈,地下钻头可能转不了1圈,如果钻杆的抗扭性或抗拉性不行,很容易出问题。

“9000米以深,没有任何邻井参数可以参考。每向下1米,都像是在无人区里凿出一条路。”深地塔科1井井长王春生最难忘的,是钻头距离1万米只差23米时,钻杆在井中突然断裂,卡钻、憋堵等问题轮番而至,经过15天连续奋战,才最终解决。

深地塔科1井钻探,从地表到万米,用时279天;最后910米,却耗时300多天。

创新引领,让万米地层“看得见”“够得着”“采得出”

挺进万米深地,面临多项世界级难题和极限挑战。为保障深地塔科1井钻得成、钻得好,中国石油联合多家企业、科研机构以及高等院校共计数万人,集智攻关。

——借助三维物探技术,让万米地层“看得见”。

地球物理勘探,相当于给地球做“CT”,可以看清井位所在的地层信息。深地塔科1井钻探过程中,东方物探依托三维物探技术,用地震波对万米地层进行高清成像,实现钻前预警、钻中预测,为工具仪器准备、工艺技术优化提供支撑;中油测井则采用电、声、核、磁等尖端手段,对钻过的所有地层实现厘米级精准标定,擦亮探视超深地层的“眼睛”。

“深地塔科1井成功完钻,验证了我们对万米以深地质理论认识的正确性,地质预测和实钻结果基本吻合,深度误差不到1%。”塔里木油田勘探开发研究院风险勘探研究项目经理孙崇浩说。

——应用12000米钻机等国产设备,让万米地层“够得着”。

钻机,钻井的“动力引擎”。深地塔科1井作业过程中,下套管时最大吨位达665吨,常规钻机的提升能力无法满足钻探要求。中国石油自主研发了全球陆上首台12000米自动化钻机,载重能力提升至最大900吨。

钻头,钻井的“铁齿铜牙”。不同岩性的地层,需要适配不同的钻头选型、齿形排列分布及工具配套。项目团队自主研制了超硬复合片及高端钻头,全力保障钻井提速。

钻井液,钻井的“循环血液”。它具有携带岩屑、平衡地层压力、冷却钻头等多项功能,钻井过程中,如果抗温抗压能力不足,极易失效。科研团队经过上百次配方调整和上千次体系试验,研发出抗220摄氏度水基钻井液,满足应对复杂工况的需求。

——研制高强度取岩芯成套工具,让万米岩芯“采得出”。

作为地下岩石的剖面截取物,岩芯是人类了解地球深部唯一的实物资料。中国石油天然气股份有限公司总地质师江同文介绍,针对相关地层强度高、易破碎等难题,项目团队首创耐240摄氏度高强度取岩芯工具、高效破岩取岩芯钻头,成功收获12.64米岩芯,珍贵程度堪比“月壤”。

“突破万米意味着我国油气工程技术发展进入一个崭新的阶段,代表我们初步构建了万米深地钻完井技术高地与原创技术策源地。”中国工程院院士孙金声说。

端牢能源饭碗,解开深地奥秘

挺进地球深部,每一米都是对未知的挑战,每一寸都是向极限的突破,难度一点不比“蛟龙”下海、“嫦娥”探月小,这个万米非入不可吗?

这是端牢能源饭碗的坚实支撑。

数据显示,世界新增油气储量的60%来自深部地层,我国深层、超深层油气资源达671亿吨油当量,占全国油气资源总量约34%。深地塔科1井所在的塔里木盆地,一口超深油气井日产油气当量最高1000余吨,相当于数十口甚至上百口浅层气井的产量。

“向深地进军是我国未来油气发展的必由之路。”中国石油天然气股份有限公司副总裁何江川介绍,中国石油在新疆和四川等地的6000米至9000米深度,已发现一个10亿吨级大油田和3个万亿立方米大气区。2017年至2024年,中国石油6000米以深超深井数量从100口增长到1860口,8000米以深特深井数量从0口增长到208口。

这是解开深地奥秘的关键钥匙。

10001米,灰白色的粉晶云岩;10780米,泥金色的云质灰岩;10906米,石墨色的泥岩……显微镜下,深地塔科1井钻探过程中,取出的岩石样品颜色形态各异。

中国石油科研人员根据岩芯、岩屑以及测录井等地质样品和数据,绘制出亚洲第一份万米地质剖面图,为深地科学探索和油气勘探提供一手实物资料,有力支撑了地球深部结构与物质组成、地球演化、气候变迁等重大基础科学问题研究。

这是产业强链补链的实战练兵。

套管要抗挤压,宝钢股份自主研发的产品,钢级、密封性能等关键指标均比最高钢级套管高出超20%;常规钻机提升能力不足,中国石油宝石机械设计全球陆上首台12000米自动化钻机;钻头要硬核,中国石化江钻公司提供高强耐磨、高韧抗冲的复合片……合力攻坚,优势互补,形成创新合力。

“深地塔科1井钻探形成了自主可控的万米关键核心技术体系,助推我国深地钻探关键装备、工具、材料迭代升级。”王清华介绍。以国产钻头为例,价格比进口钻头下降近一半,钻井速度却提高约50%,相关技术指标处于国际先进水平。

回望来路,20世纪70年代,我国第一口井深超过7000米的钻井完钻。从7000米到突破8000米,历经29年;从8000米到迈入9000米,历经15年;从9000米到冲破10000米大关,仅用3年。

10910米不是终点。中国人向深地探索的脚步迈得更快、更远。

版式设计:张丹峰

《 人民日报 》( 2025年02月21日 02 版)

2025-02-21 21:30:10微言教育

《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》(以下简称《纲要》)日前正式发布,明确了38条重点任务。教育部新媒体矩阵推出“解码《纲要》”栏目逐一解读。今天,解码第九条“促进学前教育普及普惠和高中阶段学校多样化发展”,一起来看3个视频——

读纲要

《纲要》提出,办强办优基础教育,夯实全面提升国民素质战略基点。在这一任务中,第九条明确了要“促进学前教育普及普惠和高中阶段学校多样化发展”。具体内容一起来看——

0:10/0:44自动播放

“快速读懂《纲要》”短视频⑨

看案例

作为基础教育的起始和完成阶段,近年来,各地如何办好学前教育,促进高中阶段学校多样化发展?一起透过《纲要》看教育——

0:00/5:55自动播放

“透过《纲要》看教育”短视频⑨

听解读

《纲要》指出,要“促进学前教育普及普惠和高中阶段学校多样化发展”。学前教育普及普惠程度如何提升?高中阶段学校如何多样化发展?专家解读来了——

0:00/3:11自动播放

“《纲要》‘V观’”短视频⑨

来源 | 中国教育报、中国教育电视台

视频 | 中国教育报周子涵,中国教育电视台银晓霜、元小欣、魏晓璐、袁博、曲梓华

设计 | 教育部宣传教育中心

2025-02-21 14:55:47央视新闻

如何为市民创造更宜居的生活空间,提升老百姓家门口的幸福感,是来自市政道路排水维护保障岗位的全国人大代表王润梅,一直关注的话题。

今年全国两会,她将就“加强对市政设施建设和设备养护更新的政策支持和保障力度”,建言献策。

0:18/3:45自动播放

记者见到王润梅时,她正和同事一起在山西太原的一个老旧小区里,进行下水道的日常清理养护工作,同时也对这里的排水情况进行着调研。这个小区所在路段地势低洼,加上还没有完成雨污分流改造,目前仅有一套地下排水管道系统,每逢汛期,排水管网溢流现象时有发生。

在去年的全国两会上,王润梅提出关于推动雨污分流源头改造方面的建议,得到国家住房和城乡建设部的答复与肯定。去年7月,山西省发布相关的改造专项行动方案,计划在2026年年底前,完成治理和改造工作,从源头到末端,系统性解决影响雨污分流改造成效的各类问题。

全国人大代表 王润梅:走访了很多社区,看到了很多老旧小区包括一些居民院落,都实行了雨污分流,居民的排水方面更加畅通了。而且到了汛期,积水现象也少了,对整个城市排水设施正常运行,发挥了积极的作用。

市政设施的不断改善和完善,服务的是生活在城市中的居民。目前,太原市的不少城市公共设施,正在进行数智化转型,去年还启用了基于超过700个地上监测点位的“城市内涝安全预警监测平台”。数字化、智能化,是未来城市市政基础设施建设的重要方向。走访调研中,大家纷纷建议,一线工作使用的设备工具,也需要迭代升级。

太原市政保障二所水道三组组员 李智杰:专门查阅了一下资料,其他城市已经启动了智慧淘井,相当于机器人。我觉得这一点咱们也可以借鉴。

全国人大代表 王润梅:这一点确实可以借鉴,咱们还没有这样的设备。

王润梅还注意到,一些地方已经开始运用机器人为城市管网清淤,这也是未来的一个趋势。

从事下水井的清淘养护工作三十多年,王润梅目前是和班组的其他10位同事,承担着太原市内100多条街道的10000多口下水井的清淘养护任务,但日常使用最多的工具,仍然是镐头、叉子、铁锹。带着这个问题,王润梅调研了太原市市政领域各类设备的使用情况。

太原市政公共设施建设管理中心材料机械保障站站长 张庆:使用时间最少的这台机子,也都十三年以上了。今年我们市政府提出,像一些车辆,2025年是必须淘汰掉的,必须进行更新。

工欲善其事,必先利其器。长期在一线工作,王润梅深知工具设备的重要性,也一直在跟进关注更多、更智慧、更高效的工具装备,希望新技术能够更快应用到一线。王润梅说,她今年的建议,就与更新设施设备有关。

全国人大代表 王润梅:希望能够加大对市政行业、市政设施方面的扶持力度,出台一些政策性的支持,帮助我们把工具设备更新好,更好地保障城市管网畅通,帮助我们更加科学、精准有效地管理好这座城市。

记者手记:

在跟随全国人大代表王润梅调研采访的过程中,记者感觉,身处基层一线的她,总能第一时间感受到市民的急难愁盼。在她眼中,老百姓的幸福细节,就藏在居民家门口的这些“关键小事”里,也都是城市治理的“民生大事”。履职过程中,她带着小本儿,用脚步丈量太原的大街小巷,听民声、汇民意,步履不停,初心不变。

2025-02-21 21:39:01央视新闻

2025年1月1日至2月20日,长三角铁路累计开行中欧(中亚)班列352列。其中,中亚班列208列,发运2.1万标箱,分别同比增长15.6%和16%,商品车整车、汽车零部件、日化用品等货物通过中欧(中亚)班列源源不断地运往班列沿线国家,为全球经济贸易发展作出新贡献。

营运线路增至14条,通达36个国家。自2013年9月29日开行首趟中欧(中亚)班列(苏州—华沙)以来,经过十年多的市场培育,长三角中欧(中亚)班列营运线路已从1条增长至现在的14条,通达欧亚36个国家。其中,欧洲方向有俄罗斯、白俄罗斯、波兰、捷克、德国、西班牙、英国、拉脱维亚、芬兰、乌克兰等25个国家,亚洲方向有哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、阿富汗、伊朗、阿塞拜疆、越南、格鲁吉亚等11个国家。

促进“一带一路”共建国家商品互惠共享。自2013年长三角首趟中欧(中亚)班列开行以来至2024年底,长三角铁路共开行中欧班列19897列,其中欧洲方向8841列、亚洲方向11056列。2024年,长三角累计开行中欧(中亚)班列4647列,发运标箱48万个,发运标箱数同比增长10.4%。在组织好去程班列的同时,上铁集团、中铁集装箱公司上海分公司与相关地方政府、单位、部门携手,共同组织好回程班列开行,欧亚国家的食品、服装、化妆品、木材、矿产品等优质货物走进国门。中欧(中亚)班列不仅促进了商品贸易的自由流通,还带动了沿线国家和地区产业发展、经济增长。

性价比优势突出,运送商品品类日趋丰富。截至2024年底,长三角中欧(中亚)班列最快9天抵达哈萨克斯坦阿斯塔纳,最快15天抵达德国汉堡,运输时间约为海运的1/3;约为空运价格的1/5。除了性价比优势,班列搭载的进出口货物品类也日趋丰富,除了以往的小商品和电子产品等外,纺织品、汽车及配件、机械装备、家具等比重越来越大。

目前,长三角地区已形成义乌至欧洲相关国家以小商品为主要货源;苏州至德国汉堡、波兰华沙以电子产品、电器为主要货源;合肥至德国汉堡以白色家电及机械产品为主要货源的去程货物品类特征。长三角中欧(中亚)班列亚洲方向装车城市有连云港、义乌、南京、徐州、苏州、合肥、金华等,主要货源为到达中亚五国的生产、生活物资等出口货源和电子、电器、汽车及配件产品等过境货源。

搭乘回程班列的乌兹别克斯坦进口棉纱,源源不断地进入江浙闽等地的纺织业生产线;进口的俄罗斯纸浆则为皖豫等地的造纸行业解决了环保原料不足的难题;乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦的电解铜等则成为沪浙等地电子元器件厂商必不可少的原料。

跳出中国义乌“商品圈”,打造世界义乌“朋友圈”。2024年,义乌中欧(中亚)班列共开行1362列、运送14.3万标准,同比增长11.4%,开行列数和货运量连续11年持续增长。2025年开年以来,义乌中欧(中亚)班列也迎来强劲增长,截至2月20日,已成功开行136列,运送14514个标箱。

从无到有,从有到多,长三角中欧(中亚)班列以其货源支持强劲、通关高效便利、产品辐射范围广等诸多特点,为区域商品贸易开辟了一条安全、高效、便捷的国际物流通道。一批批“钢铁驼队”在助力“中国制造”不断走出国门的同时,也给共建“一带一路”国家带去了搭乘中国发展快车的机会,在促进中欧中亚各国间经贸往来、服务各国企业和民众需求等方面承担着重要角色。

(总台记者 李筱)

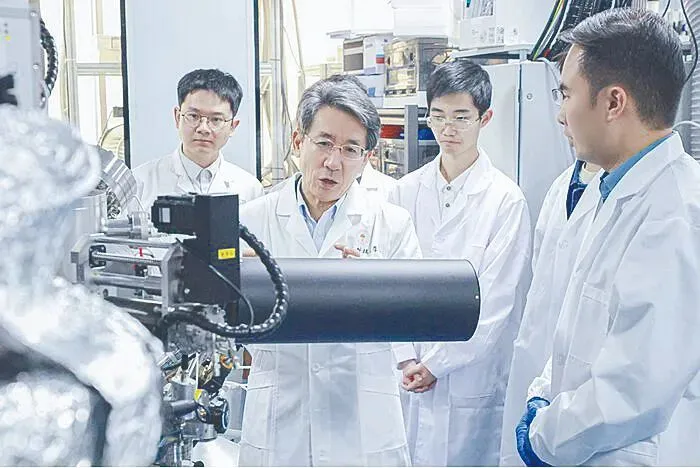

文 | 《中国科学报》 记者 刁雯蕙

2月18日,中国科学院院士薛其坤领衔的南方科技大学(以下简称南科大)、粤港澳大湾区量子科学中心与清华大学联合研究团队在《自然》发表最新研究。他们在常压环境下实现了镍氧化物材料的高温超导电性,超导起始转变温度突破40开尔文(K)——相当于零下233摄氏度,并观测到“零电阻”和“抗磁性”的双重特征。

这一发现使镍基材料成为继铜基、铁基之后,第三类在常压下突破40K“麦克米兰极限”的高温超导材料体系,为破解高温超导机理的科学难题提供了全新突破口。

薛其坤(左二)及团队成员。南科大供图

纳米尺度上“搭原子积木”

超导好比电力高速公路上的“零能耗跑车”,电流通过时完全没有损耗,被广泛认为是具有颠覆性的技术前景。自1911年超导现象被发现以来,寻找更高温度的超导材料成为国际科学界的一个重要研究方向。

传统超导体的超导最高转变温度为40K,即“麦克米兰极限”。此前,铜基和铁基两类材料的超导转变温度突破了“麦克米兰极限”,被称为高温超导体。

近年来,镍基超导材料异军突起。2019年,美国科学家首次在镍基薄膜中观测到超导电性,但其超导温度较低。2023年,我国科学家在超过10万个大气压的高压环境下,实现了镍基材料的液氮温区超导,在国际上产生广泛影响。然而,如何摆脱高压限制、实现常压高温超导,仍是全球科学家竞相追逐的重要目标。

针对这一挑战,自2022年起,南科大校长薛其坤与南科大物理系副教授陈卓昱带领研究团队,自主研发了“强氧化原子逐层外延”技术。

“这项技术可以在氧化能力比传统方法强上万倍的条件下,依然实现原子层的逐层生长,并精确控制化学配比。这就好比在纳米尺度上‘搭原子积木’,构建出结构复杂、热力学亚稳,但晶体质量趋于完美的氧化物薄膜。”陈卓昱介绍。

研究团队进一步将该技术应用于镍基超导材料的开发中,构建出厚度仅几纳米的超薄膜,在极强的氧化环境下,实现了“原子铆钉术”,固定住原本需要极高压环境下才能稳定存在的原子结构。

“在此过程中,我们试验了1000多片样品,最后成功获得了常压下的超导电性。通过精密的电磁输运测量,我们观测到零电阻与抗磁性,确认了高温超导电性的存在。”陈卓昱表示,此次突破表明,通过界面工程优化材料设计,有望在更高温度如液氮温区实现镍基超导。

薛其坤表示,这是氧化物薄膜外延生长技术的一次重大跨越,不仅为包括宽禁带半导体等各类氧化物的缺氧难题提供了解决方案,还极大拓展了高温超导等强关联电子系统的人工设计与制备。

自主研发国产仪器

在以往的高温超导实验研究中,所用设备以进口为主,这一局面在很大程度上制约了我国高温超导研究的自主性和创新性。

此外,高温超导实验对于超高真空、超强氧化环境、原子级沉积精度以及高度自动化等方面的要求极为严苛,使得研究团队在开展研究时不得不依赖进口设备。

此次研究团队联合了多家国产设备制造企业,成立了由材料科学家、精密机械工程师和自动化控制专家组成的联合技术组,研发出全球首台兼具超强氧化氛围与原子级沉积精度的薄膜外延设备,实现较国际同类设备提升上万倍的氧化效能。

“与国外相比,国内的产业生态优势非常大,多家设备商能够很好地合作,很多复杂的需求也能实现。”陈卓昱说。在这个过程中,研究团队摸索出‘科研牵引—联合开发—迭代升级’的新型校企协同研发范式。

本地企业通过派驻技术人员与高校实验室建立长期合作关系,能够实时掌握设备运行状态,并在出现故障时快速完成维修或提供替代方案,最大程度支撑科研工作高效进行。这不仅提高了设备的使用效率,还促进了设备不断迭代升级,达到更高的运行水平。

平均年龄28岁,

年轻力量不断涌现

35岁的陈卓昱是这项研究成果的主要完成人。2022年,他在结束美国斯坦福大学的博士后研究工作后,回到家乡深圳,加入南科大。

在薛其坤的带领下,陈卓昱从零开始组建超导机理实验室,开展高温超导研究,短短3年就组建起一个主要由博士后和在读研究生组成的研究团队,团队成员平均年龄仅28岁。

镍基超导研究作为当前国际科学界的前沿热点,全球竞争异常激烈。在攻关的过程中,斯坦福大学的研究团队与合作者几乎同时报告了类似材料体系中的常压超导电性。中美团队研究路径独立,实验相互印证。

“由于国际竞争非常激烈,我们组织了几个小队轮流做实验,每天跟进实验结果、反馈、制订计划,发现超导信号后,便立刻撰写文章。”陈卓昱表示,研究发表后引发了学术界的高度关注。审稿人对该成果评价称,这项工作是镍基超导研究的一个重要突破。

“该成果在常压下实现了镍氧化物超导温度达到40K以上,将促进对镍基超导体更深入、广泛的研究,有望推动对铜基、铁基、镍基3类高温超导体系家族的共性机理研究。另外,该成果源于长期积累的技术突破,是在强氧化和材料体系应用上的创新,为高温超导材料研究提供了新思路。”中国科学院院士陈仙辉评价说。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1038/s41586-025-08755-z

2026年02月05日11:12 | 来源:人民网-人民视频收藏小字号Play Video国务院新闻办公室定于2026年2月..

扫描二维码微信打赏