2025-03-27 16:03:46人民日报

一个短短600多字的文件能够发挥多大作用,能够发挥多久作用?

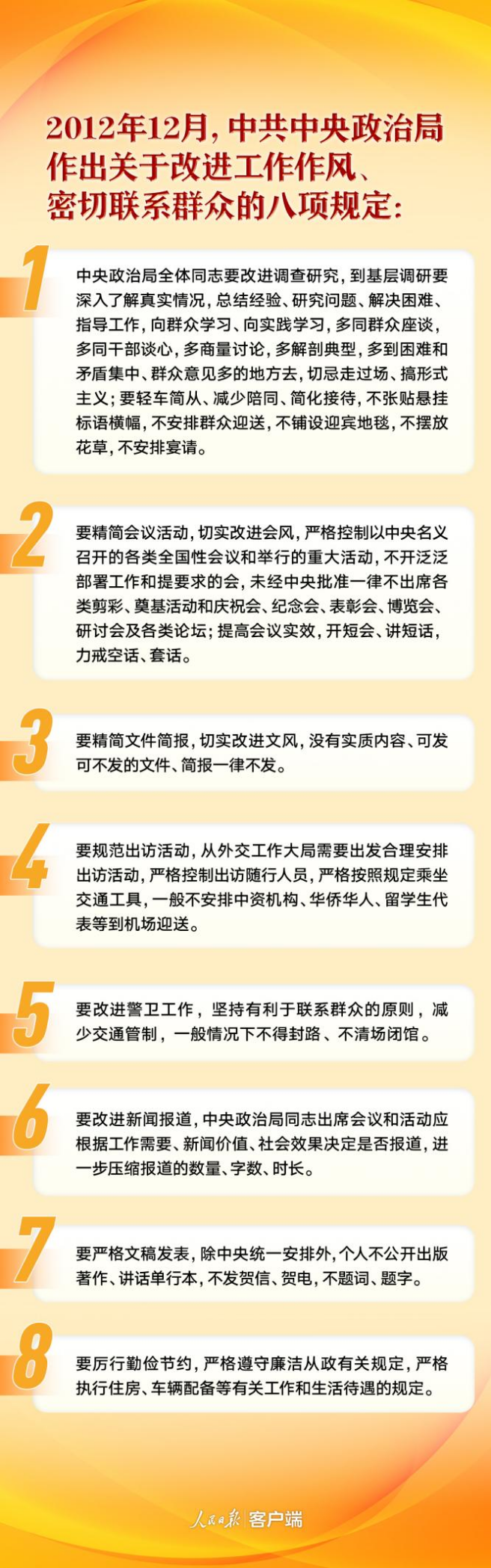

时间的指针拨回到2012年12月4日,党的十八大闭幕不到3周,中央八项规定出炉,对加强作风建设立下规矩。彼时一些人对它的贯彻执行效果有一个大大的问号。曾有群众担心会不会是“一阵风”;一些党员干部也不以为然,认为“风头不久就会过”。

徙木立信,锻铁成钢,时间给出了答案。十多年来,全党上下抓铁有痕、踏石留印,八项规定精神落地生根,党风政风焕然一新,社风民风持续向好。“八项规定改变中国!”成为许多人发自内心的感慨。

“中央八项规定不是只管五年、十年,而是要长期坚持。”3月18日,习近平总书记在贵州考察时强调,党中央决定在全党开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,这是今年党建工作的重点任务。在贵州和云南考察期间,总书记对开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育提出明确要求。随着学习教育的开展,八项规定这张中国共产党作风建设的“金色名片”,将越擦越亮。

以上率下,以身作则

“党风廉政建设,要从领导干部做起,领导干部首先要从中央领导做起。正所谓己不正,焉能正人。”2012年12月4日,在审议通过中央八项规定的中央政治局会议上,习近平总书记带头作出承诺、发起号召。

就在八项规定出台20余天后,习近平总书记来到河北省阜平县考察,晚上在县城一家经济型酒店用餐。酒店餐饮部经理回忆:“四菜一汤都是本地家常菜,还特意交代不要上酒水,十个人一桌,吃得很干净”。

党的十八大以来,习近平总书记一次次深入地方考察调研,足迹遍布大江南北。每次考察调研,总书记都对安排方案亲自把关,不搞刻意设计,尽量安排紧凑。轻车简从,深入基层、深入一线,察实情、重实效,始终是习近平总书记地方考察调研的鲜明导向。

在四川芦山地震灾区住临时板房;在福建古田同基层代表共进午餐吃红米饭、南瓜汤;在内蒙古考察调研时正值高考,亲自叮嘱“考生优先”,必要时可调整行车线路;在北京、河北看望慰问受灾群众,一天横跨两省市、七处考察点,中午就在车上短暂休息……习近平总书记以身作则、以上率下,带头严格执行中央八项规定,以行动作无声的号令、以身教作执行的榜样,为全党改进作风提供了强大动力。

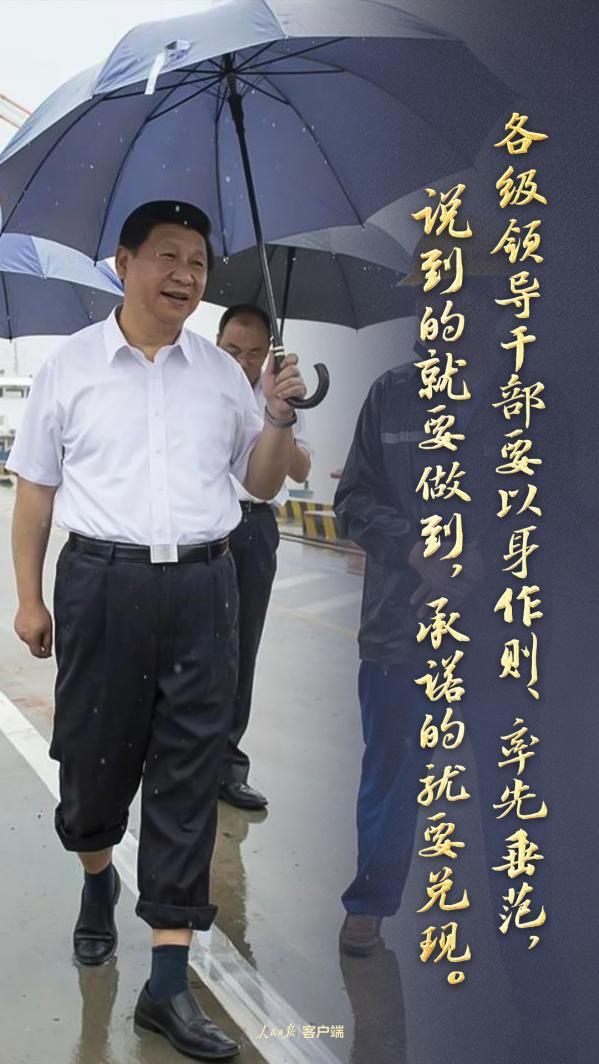

“领导干部特别是高级干部的作风历来是引领党风和社会风气的重要风向标,是人民群众观察党风的重要窗口。”落实中央八项规定精神,改进工作作风,习近平要求“各级领导干部要以身作则、率先垂范,说到的就要做到,承诺的就要兑现”。

以身教者从。抓住领导干部这个“关键少数”,一级做给一级看、一级带着一级干,“一竿子插到底”,已成为作风建设的一个鲜明特征。

建章立制,动真碰硬

作风问题关系人心向背、关系党的生死存亡。

“八项规定是党中央立下的铁规矩,决不能不当回事。”“落实中央八项规定精神是一场攻坚战、持久战,要坚定不移做好工作。”

2017年,党的十九大闭幕仅3天,习近平总书记主持召开十九届中央政治局会议,审议通过《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》,对相关内容进一步作出细化完善,提出更高要求。

2022年,党的二十大闭幕仅3天,习近平总书记主持召开新一届中央政治局第一次会议,一项重要议程即是审议《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则》。

“中央八项规定不是五年、十年的规定,而是长期有效的铁规矩、硬杠杠。”十多年来,以习近平同志为核心的党中央始终把持之以恒贯彻执行中央八项规定精神、加强作风建设放在突出位置来抓,作出了一系列重大决策部署。

“在改进作风问题上,我们不能退,也退不得,必须保持常抓的韧劲、长抓的耐心,在坚持中见常态,向制度建设要长效。”

《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》《关于规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项的意见》……一条条规章环环相扣、落细落实,一条条制度红线不断挤压歪风邪气滋生蔓延的空间。

“查处违反中央八项规定精神问题16430起,批评教育和处理22008人,其中党纪政务处分16410人。”2月26日,中央纪委国家监委公布了2025年1月全国查处违反中央八项规定精神问题汇总情况。这是自中央纪委建立违反中央八项规定精神问题查处情况月报制度以来,连续第137个月公布月报数据。

“对执行中央八项规定,要越往后执纪越严。对新选拔的年轻干部,凡是违反了要一律从严查处,出现此类问题要一票否决,典型的还要予以组织处理。”动真碰硬,态度鲜明。

一抓到底,化风成俗

十多年来,一场激浊扬清的作风之变涤荡神州大地。从遏制“舌尖上的浪费”,到刹住“车轮上的腐败”、整治“会所里的歪风”,再到持续解决形式主义突出问题,深化拓展为基层减负工作……一个毛病一个毛病纠治,一个问题一个问题突破,一年接着一年坚守。群众欣喜地看到,庆典剪彩、大操大办少了,办公用房、公务用餐规范了,歪风积弊成了人人喊打的“过街老鼠”。2024年国家统计局调查显示,94.9%的受访群众对中央八项规定精神贯彻落实成效表示肯定。

“制定实施中央八项规定,是我们党在新时代的徙木立信之举,必须常抓不懈、久久为功,十年不够就二十年,二十年不够就三十年,直至真正化风成俗,以优良党风引领社风民风。”2023年1月9日,习近平总书记在二十届中央纪委二次全会上发表重要讲话强调。

习近平总书记强调:“中央八项规定堤坝是好不容易筑起的,一定要倍加珍惜,不断巡堤检修、培土加固。要紧盯不放、寸步不让,对享乐奢靡歪风露头就打,对隐形变异新动向时刻防范,对顶风违纪行为从严查处,决不允许死灰复燃!决不允许旧弊未除、新弊又生!”

今年伊始,二十届中央纪委四次全会在部署2025年任务时明确提出,要锲而不舍落实中央八项规定精神,一严到底纠治“四风”。习近平总书记在全会上发表重要讲话强调:“始终坚持零容忍,把中央八项规定作为铁规矩、硬杠杠,严肃查处顶风违纪、隐形变异的‘四风’问题,督促党员、干部坚决反对特权思想和特权现象,树牢正确权力观、政绩观、事业观。”

全国两会一结束,党中央在全党部署开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。云贵行期间,习近平总书记特别叮嘱:“各级党组织要深刻领会党中央这一决定的重大意义,聚焦主题、简约务实地组织好学习教育,不要搞形式主义,形式主义本身就是八项规定要反对的。”“要把正风肃纪反腐贯通起来,引导广大党员、干部自觉遵规守纪、大胆干事创业。”

不松劲、不停步,八项规定,将继续深刻改变中国。

监制:梁昌杰

策划:岳小乔

撰文:邱耀洲

海报:王宇峰

2025-03-28 09:17:17央视网

0:19/5:03自动播放

央视网消息(新闻联播):习近平总书记指出,抓科技创新和产业创新融合,要搭建平台、健全体制机制,强化企业创新主体地位,让创新链和产业链无缝对接。眼下,各地正加快打通“双链”间的藩篱和堵点,实现“1+1>2”的效果,不断形成新质生产力,为中国高质量发展注入澎湃动能。

这几天,在北京亦庄,来自各地的人形机器人逐渐汇集,为即将开跑的全球首个人形机器人半马做最后准备。如今,在北京已经推动78种“机器人+”创新产品在93种场景内实现应用。

科技创新和产业创新是发展新质生产力的基本路径。习近平总书记一直高度重视创新链和产业链的融合发展,从提出要围绕产业链部署创新链;到要求疏通应用基础研究和产业化连接的“快车道”,促进创新链和产业链精准对接;再到今年全国两会期间,习近平总书记再次作出新部署,要求打造校企地联合创新平台,提高科技成果转化效能,要让创新链和产业链“无缝对接”。

如今,聚焦“双链”间的堵点,一系列改革举措加快落地。围绕科技成果转化,我国相继推出科技成果赋权改革以及强化成果转化的职称评审新规定;围绕科技人才支撑,人力资源社会保障部等八部门近期出台了推动技能强企方案,引导企业对高技能人才实行中长期激励。

在一系列政策支持下,企业和科研院所都在主动求变、双向奔赴。

不久前,我国刚刚完成首次全国高校和科研机构的存量专利大盘点。近135万件存量专利,有超过94万件纳入了可转化资源库,并与45万家企业进行了精准对接。眼前这块不起眼的白色板材,不仅具备高强度、防火憎水等优异性能,它的原材料还来自于工业生产的副产物,生产环节也仅需要常温常压,能耗极低。在这次盘点中,这项沉睡多年的制备专利成功匹配到了一家急需绿色新材料的建材企业,产品刚刚实现批量化生产,高校还获得了8500万元的技术增资。

如今,创新链和产业链之间的平台搭建和市场服务也在不断完善。

今年,我国计划建设5个以上具有国际先进水平的中试平台。目前,全国已有2400多家地方中试平台,覆盖原材料、装备制造、信息技术等多个领域;已有超过15万家规模以上工业企业开展中试活动,大幅降低新技术产业化的成本和时间。

同时,各地推出一系列促进“双链”融合的新服务。在深圳这个科技成果超市里,合成生物与生物制造等新技术都以卡片形式陈列于“货架”之上。扫描卡片上的条形码,相关应用场景、产业合作等信息迅速呈现在大屏幕上,试营业才一个多月,促成的签约金额就超过了千万元。在陕西,西安交通大学不久前成立了技术经理人学院,这些技术经理人可以帮助科学家变成企业家,解决他们在企业搭建、融资过程中的难题,提供技术端到市场端全链条陪伴式的服务。

如今,企业“出题”、科研院所“领题”、联合“答题”、最终在生产线上“验题”的创新路径正在加快形成,让科技与产业双向奔赴,形成相互促进的良性循环,培育更多向“新”求“质”的发展动能,持续激发高质量发展的强劲动力。

2025-03-28 09:14:33新华社

水,生存之本、文明之源。

“民生为上、治水为要”“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”“提高水资源节约集约利用水平”……党的十八大以来,习近平总书记站在实现中华民族永续发展的战略高度,就治水事业作出一系列重要指示,为保障国家水安全提供了根本遵循。

今年3月22日至28日是第三十八届“中国水周”,主题为“推动水利高质量发展,保障我国水安全”。在习近平总书记指引下,我国各地不断推动水利高质量发展取得新成效,书写兴水利民新篇章。

跨流域跨区域调水 缓解水资源分布不均

春分刚过,在海拔近2000米的甘肃省定西市安定区鲁家沟镇大岔村,33岁的村民李荣植一大早来到田边,刷卡取水后,滴灌设施便将水输入土地。

“小时候吃水全靠水窖,夏集雨水、冬藏冰雪。如今,不仅吃水有了保障,连流转的1400多亩土地都能‘喝’饱水了!”李荣植感叹。2024年,当地引洮供水工程配套工程建成投用,他流转的山旱地变身水浇田,马铃薯亩产从不到2000斤增至近6000斤。

引洮供水工程取水口洮河九甸峡水库。(王克贤 摄)

在以定西市为代表的陇中地区,十年九旱,曾经“苦瘠甲天下”。

2013年2月,习近平总书记在甘肃考察期间,专程来到渭源县引洮供水工程工地,实地考察工程建设情况,并叮嘱“民生为上、治水为要,要尊重科学、审慎决策、精心施工”。

当时,一期工程总干渠18座隧洞已贯通17座,而7号隧洞遇到罕见地质难题,绕洞法、顶管法等七八种方法都行不通。

“总书记得知这一情况,立即指示水利部派出专家给予帮助。在工程最艰难的时刻,总书记的关心给了我们莫大鼓励!在专家组的帮助下,7号隧洞实施了冻结法,突破了难题。”现已退休的原甘肃省引洮工程建设管理局副局长李建雄回忆。

甘肃省定西市安定区内官营镇菜农在铺设了滴灌管道的地里移植西芹(资料图片)。(杨晓军 摄)

2014年12月,引洮供水一期工程建成;2021年9月,二期工程建成。目前,引洮供水工程已惠及甘肃5市14区县近600万群众,占甘肃全省人口近四分之一,累计引水达11.15亿立方米。

从解决人饮问题到保障产业、保护生态,引洮水的综合效益正在持续放大。

“总书记2024年9月在甘肃考察时要求加强维护和管理,让这项工程在沿线群众生产生活中发挥更大效用。我们牢记嘱托,奋力前行。目前甘肃已在天水、定西市的多个引洮供水工程受益区建设多个中型灌区,以全面提升引洮供水工程综合效益。”甘肃省水利厅副厅长曾有孝说。

数字孪生技术持续提升引洮供水工程精准调度水平;陇西县引洮水资源高效利用及调蓄水池工程等一批后续项目加快建设;引洮供水工程已累计向河道输送生态水超过3.7亿立方米……多措并举、多方发力,引洮供水工程正更好地惠泽陇原。

正在建设的陇西县引洮水资源高效利用及调蓄水池工程。(受访者供图)

【新闻深一度】在我国,水资源分布极不均衡。南水北调东中线一期工程累计调水超过788亿立方米,引江济淮、引汉济渭、珠江三角洲水资源配置等工程建成通水……党的十八大以来,一批跨流域、跨区域重大引调水工程加快建设、发挥效益。当前,南水北调中线引江补汉、环北部湾水资源配置等工程正加快实施,建成后将进一步缓解水资源分布不均、增进民生福祉。

城乡同网同质 确保水质安全

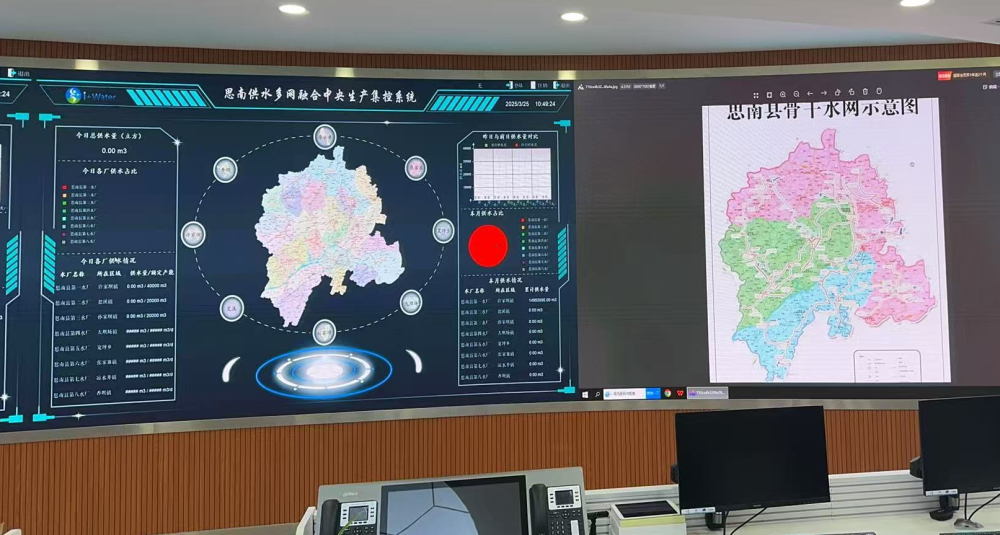

记者走进贵州省思南县许家坝镇兴隆场村,可以看到每家门口都有个蓝色水表箱,上面张贴着供水保障明白卡,水质、水量及管水员联系方式等信息一应俱全。

“供水不稳、水浑、有异色异味的话,打联系电话就有人上门解决。”村民胡海波说起水满脸笑容,“以前我们农村喝水是‘一黄一白’,一缸水半缸‘泥巴’,一壶水半杯‘盐巴’。现在好了,水龙头一打开,一股水出来,清亮干净。”

地处我国西南的贵州山清水秀,但受喀斯特地貌影响,不少地方都是“漏斗”,存不住水,可用的人饮水源很有限,水质也不安全。

2019年4月,习近平总书记在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上指出:“对饮水安全有保障,西北地区重点解决有水喝的问题,西南地区重点解决储水供水和水质达标问题。”

“我们牢记总书记重要要求,扎实推进农村基础设施建设水利扶贫工程,到2020年底基本建成全县城乡供水一体化的‘大水网’。”思南县水务局党组成员田浩说,“近年来我们依托人工智能、大数据提升水质保障水平,全县建立6个智慧水务调度中心,对供水质量等进行全方位实时监测。”

思南县智慧水务总调度中心。(王诗意 摄)

记者在第一智慧水务调度中心看到,一块弧形LED大屏上动态显示着水厂进厂水、出厂水的酸碱度、浊度等指标。“对于水质不符合标准的异常情况,系统会及时提示调度处置。”田浩说。

水务部门还开展“从源头到龙头”的全环节把控。2024年,思南县通过安装保护标示牌、隔离网等方式,实现84个集中式水源保护全覆盖;还利用无人机巡河,对水源保护区进行实时监测。

【新闻深一度】城乡供水同源、同网、同质、同监管、同服务,承载着广大乡村的民生期盼。持续推进的城乡供水一体化、集中供水规模化、小型供水规范化建设等,正不断提升农村群众的获得感、幸福感、安全感。

高效用水百业兴 点滴节水能生金

“以前种葡萄20天浇一次水,一年浇十一二次用水900方;现在10天浇一次,一年浇十八次用水700方,9亩地一年能省500块水费哩!”春暖花开,新疆吐鲁番鄯善县果农阿不力孜·阿不都热衣木先花几天时间把埋了一冬天的藤蔓上架,准备再用几天把用于灌溉的微喷带铺设到位。

“更关键的是,节水的同时实现了科学灌溉,葡萄的光泽、弹性都提高了,卖相更好了,商品果率一下上来了。”站在葡萄架下,种了大半辈子葡萄的阿不力孜感慨,没想到灌溉的学问这么大。

吐鲁番市高昌区亚尔镇夏勒克村农民调整高效节水设施浇灌葡萄(2024年8月5日摄)。(刘健 摄)

有“火洲”之称的吐鲁番,是天山脚下著名的“瓜果之乡”,因降雨稀少、蒸发强烈,是典型的资源性缺水地区。吐鲁番198万亩农业灌溉面积,63万亩的葡萄用水量占到51%,传统生产方式下,当地水资源短缺问题更加突出。

习近平总书记强调,节水,拧紧水龙头的事,是个等不得、拖不了的当务之急。

做可研报告、研究技术方案、招标引进设备企业、制定管护运行办法……经过缜密筹划,2023年6月,吐鲁番葡萄高效节水工程正式启动。

“因传统漫灌观念强、有效施工周期短,我们挨家挨户宣传讲解。”吐鲁番市水利局党组书记孜拉吾东·加拉力丁说,截至目前,他们进行节水运行管理宣传培训1250余场次,累计13.6万人次参与。

工程建设推进的同时,吐鲁番陆续出台《吐鲁番市葡萄高效节水工程设施建后管护暂行办法》等,聘请水管员专职负责工程运行维护,确保长效运转、管护到位。

阿不力孜家的灌溉水管属于去年4月投用的工程一期项目。眼下,这个工程的第二期项目地面微喷带铺设正在进行,“预计今年9月底整个工程完工投用。到时一年可节水1.5亿立方米,如果都用在工业领域,产值能达到400多亿元。”孜拉吾东说。

人们在吐鲁番特色葡萄集市上品尝葡萄(2024年8月17日摄)。新华社记者 陈朔 摄

落实总书记重要指示精神,新疆于2023年成立自治区党委水资源管理委员会,从全区层面统一管理、统筹分配利用水资源。

高效用水百业兴。随着更多水资源的节约转化,新疆煤化工、新材料等重点行业发展迅速。就在煤炭资源丰富的吐鲁番,一座大型煤化工项目即将投入建设,其每年3000万立方米供水指标正是源于葡萄高效节水的结余。

【新闻深一度】河北拓展商业新模式,推动合同节水管理创新发展;黑龙江双鸭山打造矿井水减排行动的示范样板;安徽淮北深化再生水利用配置改革,再造“第二水源”……因地制宜、因势利导,结合自身发展实际,各地各领域正大力提升水资源节约集约利用水平,大力推动节水型社会建设。

领衔记者:向清凯

执笔记者:张玉洁

参与记者:汪军、苟立锋

海报制作:栾若卉

策划:张晓松

统筹:贾真、刘梓桐

新华社国内部出品

2025-03-27 22:05:07新华社

国家统计局27日发布数据显示,今年前两个月,全国规模以上工业企业营业收入继续改善,利润降幅收窄。装备制造业和原材料制造业利润由降转增,工业企业效益状况呈现稳定恢复态势。

(海报由新华社采编助手AI生成)

设计:缪异星

2025-03-27 14:59:17央广网

0:20/2:08自动播放

央广网新乡3月26日消息(记者 张羲轮)豫北平原的春风掠过麦田,新乡市平原示范区的高标准农田里,智能监测站的指示灯与返青的麦苗辉映。在中原农谷核心区,传感器替代了老农布满厚茧的手掌,数据流重构着“看天吃饭”的千年经验,万亩农田正演绎着科技与农耕文明的对话。

科技赋能春管 新乡小麦返青拔节稳产有“数”

“2024年冬季播种时气温适宜,土壤湿度合理,所以今年新乡地区整体苗情非常好。”在返青拔节的关键期,平原示范区农业农村局植保人员薛胜军一边手持监测终端查看数据,一边向记者介绍道。田间矗立的六情监测站会回传数据,苗情、灾情、病情、虫情、墒情和肥情六项指标实时更新,让春季管理实现了从“凭经验”到“靠数据”的转变。

田间矗立的六情监测站(央广网记者 张羲轮 摄)

在他身后,智能喷灌系统正精准作业,水雾在阳光下折射出彩虹。在这片高标准农田示范区内,科技元素已深度融入生产环节。“返青水和返青肥的精准施用,直接关系小麦分蘖成穗率。”薛胜军指着智能喷灌系统介绍,以前都是大水漫灌每亩耗水量大。现在多用喷灌、滴灌,减省了好多人力物力。

根据河南省政府2024年10月发布的数据,全省水肥一体化应用面积已达800多万亩,656个墒情监测点织就科学灌溉网络。

高标准农田中的大规模灌溉设施(央广网发 赵梦阳 摄)

高标准农田建设引领河南现代农业“加速跑”

走进新乡市高标准农田管理中心,虫情测报灯捕捉的实时影像、土壤墒情热力图在大屏上动态跳动。“我们构建了10个专业化子系统,农户通过手机APP就能接收施肥建议、启动智能灌溉。”农业农村局现代农业科工作人员郭星轻点鼠标,调出某地块的墒情数据。这种“云端种田”模式,使每亩粮食增产100斤至150斤,改变了传统生产模式。

据了解,河南高标准农田建设近年来取得显著成效,目前全省已建成高标准农田8585万亩,同步发展高效节水灌溉面积3318万亩,高标准农田示范区灌溉保证率达80%以上。按照2030年规划,全省将建成9459万亩高标准农田,其中5424万亩实现高效节水灌溉。新乡平原示范区这万亩高标准农田,正是这场农业变革的生动注脚。

新乡市高标准农田管理中心(央广网发 赵梦阳 摄)

“高标准之‘高’,体现在全要素升级。”郭星细数田间变化:针对盐碱、沙化等五类障碍型耕地,配套灌溉系统;硬化生产路贯通田网,5G信号覆盖每个角落;土壤改良技术使有机质含量提升。

黄河南北,无人机掠过返青的麦苗,大数据流淌在阡陌之间,传统农业正脱胎换骨。河南粮食产量已连续7年稳定在1300亿斤以上,河南省《政府工作报告》明确提出,到2025年粮食产能要达到1400亿斤以上。

3月的高标准农田(央广网记者 张羲轮 摄)

站在田埂上眺望,郭星向记者描绘着未来农业蓝图:“我们现在做到的是农业3.0的版本,我们未来要探索的是4.0,完全的无人化的操作。”

此时,夕阳为麦苗镀上金边,田间物联网设备的指示灯次第亮起,仿佛繁星落入沃野,这里,千年农耕文明与数字技术碰撞出的火花,正照亮着“藏粮于地、藏粮于技”的现代化之路。

2025-03-27 15:01:45光明网

【光明时评】

作者:王礼刚(湖北文理学院教授)

森林中生长的,不仅有供观赏的草木,也有富含营养的油茶、竹笋与林下菌菇;山区林间,不再仅是单纯生产木材,也是能孕育生态禽畜、药用植物的立体粮仓……在大食物观视角下,广袤的森林正从“绿色屏障”转变为“多元粮库”。

2025年3月21日是第13个“国际森林日”,主题是“森林与食物:森林对于维持粮食生产至关重要”。国家林草局数据显示,我国森林食品年产量已超2亿吨,成为继粮食、蔬菜之后的第三大重要农产品。今年中央一号文件明确提出:“发展森林食品,丰富‘森林粮库’”,将森林资源纳入大食物观战略框架。通过科技赋能林下经济、完善产业链条,森林食品不仅能缓解耕地压力、优化膳食结构,更能以“不争田、不抢水”的生态优势,为粮食安全开辟“向森林要热量、要蛋白”的新路径,成为人与自然和谐共生的生动实践。

发展森林食品是推进农业供给侧结构性改革的重要举措,有助于优化农业产业结构,推动农业高质量发展。通过科学利用森林和林地资源,发展经济林和林下经济,能够实现各类食物供求平衡,满足人民群众日益多元化的食物消费需求。同时,森林食品产业的发展还能带动相关产业的协同发展,如食品加工、医药保健、生态旅游等,形成完整的产业链条,提高农业产业的整体效益和竞争力,推动农业向绿色化、优质化、特色化、品牌化方向发展。

发展森林食品,能够充分利用农村的森林资源,将资源优势转化为经济优势,增加农民的收入来源。例如,各地已经形成了一大批颇具特色的森林食品产业品牌,如赣南脐橙、秦岭木耳、陇南橄榄油等,这些产业的发展不仅带动了当地农民的增收,还促进了农村基础设施的改善和公共服务水平的提升,推动了乡村经济的繁荣。此外,森林食品产业的发展还能吸引人才、资金、技术等要素向农村流动,激发乡村发展的内生动力,促进乡村全面振兴。

近年来,我国不断加强“森林食品”的顶层设计与地方实践协同。国务院办公厅发布《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》,提出“积极发展经济林和林下经济,稳妥开发森林食物资源”,国家林草局编制《全国木本粮油产能提升实施方案》,推动油茶、榛子等产业标准化发展。在地方层面,四川将“森林粮库”纳入“天府粮仓”建设,福建出台专项实施方案,形成“一村一品、一镇一业”的特色格局。

加快技术创新是破解森林资源转化与产业升级瓶颈的核心路径。森林食品的高质量发展离不开技术突破。在育种领域,通过基因编辑技术培育高油酸油茶、抗逆性竹笋品种;在加工环节,低温冻干技术延长松茸、羊肚菌等山珍的保鲜期;在管理层面,物联网监测系统实时追踪林下温湿度、土壤墒情,实现精准管护。例如,福建龙岩建设全国首个林业数字孪生系统平台“e林通”,将林业生产的全要素融入数字孪生系统,实现了生态资源数据的互联互通,打破了“数据孤岛”。

加强三产融合是森林食品产业链的延展与增值的发展方向。森林食品产业的崛起,推动了种植、加工、服务业的深度融合。国家林草局印发的《林草产业发展规划(2021—2025年)》指出,到2025年,生态旅游年接待游客量达25亿人次,国家森林步道总里程超过3.5万公里,形成“以食带游、以游促产”的良性循环。上游以木本粮油基地、林下种植示范区为核心,中游发展森林食品精深加工,下游拓展森林康养、生态旅游等业态。

面向未来,发展森林食品,丰富“森林粮库”,需构建“三链协同”发展格局。一是延伸产业链,开发森林食品保健品、功能饮料等高附加值产品;二是提升价值链,建立森林食品溯源体系,培育区域公用品牌;三是完善供应链,建设产地冷链物流中心,着力解决“最后一公里”难题。同时,应加强种质资源保护利用,建立木本粮油种质库,培育抗逆性强、营养丰富的新品种。在消费端,需加强健康饮食宣传,引导公众认知森林食品的营养价值,形成“以林养粮、以粮促林”的良性循环。

《光明日报》(2025年03月27日 02版)

2026年02月05日11:12 | 来源:人民网-人民视频收藏小字号Play Video国务院新闻办公室定于2026年2月..

扫描二维码微信打赏