换型不停线,中国一拖多种型号、马力拖拉机混线生产——

本报记者 张文豪

2025年04月06日05:40 | 来源:人民网-人民日报

小字号

小字号

|

图为轮式拖拉机生产线。 |

接车台上,一台东方红拖拉机被缓缓抬起。控制台发令,手刹松开,车辆自然滑行至加油加水区域。“突突突”,发动机响起,刚下线的大型轮式拖拉机被开往调试场。

“每3分钟,便有一台驶出。”中国一拖大拖公司副总经理薛志飞介绍,这座新型轮式拖拉机柔性智能工厂,具备年产4.5万台大型轮式拖拉机的能力。

拖拉机是农业装备的主力军。1955年,中国一拖在河南洛阳动工建设,不到3年,新中国第一台东方红拖拉机在这里下线。如今,“大铁牛”驰骋大江南北,它是如何被制造出来的?

置身5万多平方米的一拖智能工厂,眼前景象不一般:没有震耳欲聋的敲击,没有挥汗如雨的搬运。从底盘装配到组装成型,一条流动的U形总装线串联起各个环节。

“这条总装线是智能工厂的‘龙头’。‘龙头’一舞,整个‘龙身’都随着摆动。”大拖公司产品研发部部长王裕喆说,U形线充分利用空间,上游还有20余条生产线为其服务,“通过智能系统,各环节实现高效协同作业,生产线不再是一个‘孤岛’或‘独链’。”

说话间,一台重达4吨的底盘在自动导引运输车的牵引下,稳步“走”向装配线;空中物流轨道上,悬挂式桁架机器人吊起驾驶室等部件,精准送到指定位置……

“过去,我们用‘人海战术’干‘地摊作业’。这里是工厂最热闹,也是最苦最累的地方。”老员工杨涛回忆:上吨重的底盘,得靠天车和人工配合,“拉、抬、搬、摇都靠人,一天下来满手油味不说,谁身上不贴几张膏药?”

眼下,新一代信息技术正与农机制造融合。智能工厂不仅实现了大批量关键零部件自动加工生产,还能控制管理制造过程。

密闭的总装线涂装间内,拖拉机底盘喷漆作业正在进行。挥舞的机械臂在复杂空间内灵活转向,漆膜厚度误差被控制在毫米级。“智能工厂投用前,喷漆工要穿着防护服,顶着高温闷热作业。现在通过编程,机器人就能轻松搞定。”工艺部职工艾宗乾现场演示了如何操作——系统导入3D模型,机械臂自动生成喷涂路径,并根据温湿度动态调整参数。

2015年,一拖智能制造工厂项目开建,这是我国首个大型农机智能制造工厂。近期,依托该项目升级打造的“新型轮式拖拉机柔性智能工厂”入选国家首批卓越级智能工厂名单。

“究竟什么是‘柔性’?”

“你瞧这两台拖拉机,有啥不一样?”面对记者的疑问,王裕喆卖起关子。仔细观察发现:同一条装配线上,220马力动力换向机型与180马力机械换挡机型正被“并肩”组装。

“这就是‘柔性’。”王裕喆解释,传统的“刚性”自动化装配线只能批量生产同一型号产品,换型便需停线调整。智能工厂通过MES(制造执行系统)与智能物流协同,实现了多种型号、不同马力的混线生产。“装配线实现柔性生产,效率整体提高20%以上。”总控室屏幕上,一条动态更新的数据显示:当日计划生产拖拉机120台,涉及8种马力、15种配置。

柔性智能工厂背后,是我国拖拉机产品的日益丰富。

“这几个机型针对丘陵山地研发,去年有40台交付甘肃,助力当地马铃薯等作物种植,实现了丘陵山地拖拉机的批量化应用。”薛志飞说,公司已拥有七大系列、800多种机型,并不断开发生产适应不同场景的新型智能农机。

“请注意,倒车。”工厂外的厂区道路上,一台东方红拖拉机调试归来。记者走近发现,这台能在道路上避障、转弯、掉头的拖拉机,却没有驾驶室。

“只需动动手指,便能指挥它完成农耕作业。”一旁,工作人员陈鹏操控着手中的智能终端,“未来农户在这里预设路线,即使人在千米之外,也可以对东方红无人驾驶拖拉机进行操作。”

摸着拖拉机鲜艳的红色“机甲”,杨涛无限感慨:“以前造‘铁牛’凭的是力气,现在造‘铁牛’靠的是数据。”

2025年04月06日15:49 | 来源:新华网

小字号

小字号

新华社北京4月6日电 中共中央党史和文献研究院翻译的《习近平关于中国式现代化论述摘编》一书西班牙文版,近日由中央编译出版社出版,面向海内外发行。

《习近平关于中国式现代化论述摘编》由中共中央党史和文献研究院编辑,收录了习近平同志围绕中国式现代化发表的一系列重要论述。该书西班牙文版和此前出版的英文、法文、俄文、阿文、日文版,对于国外读者深刻理解中国式现代化的理论体系和实践要求,深入了解中国共产党团结带领中国人民成功走出的中国式现代化新道路、创造的人类文明新形态、展现的现代化新图景,增强国际社会携手同行现代化之路,实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化的共同认识,具有重要意义。

(责编:赵光霞、卫嘉)

《 人民日报 》( 2025年04月06日 02 版)

(责编:袁勃、赵欣悦)

从西柏坡到香山——

本报记者 史自强 施 芳

2025年04月06日05:41 | 来源:人民网-人民日报

小字号

小字号

|

北京市海淀区中关村第一小学少先队员参观清华园车站旧址。 |

|

颐和园益寿堂。 |

|

北京香山双清别墅六角红亭周边景色。 |

|

资料来源:河北省文物局 |

|

河北省平山县西柏坡纪念馆。 |

1949年3月23日,毛泽东等中央领导同志率领中共中央机关和中国人民解放军总部从西柏坡出发“进京赶考”。3月25日清晨,一行人在清华园火车站下车,之后进驻香山。

2024年3月,由京冀两地文物局联手打造的“进京赶考之路”革命文物主题游径全线贯通。主题游径包括西柏坡中共中央旧址、河北省唐县淑闾村、党中央进京前毛泽东住所纪念址、涿州火车站、清华园车站旧址、颐和园益寿堂、双清别墅7处重要点位,展现了京冀两地红色文物保护利用的最新成果。主题游径开通一年来,北京河北两地持续合作,全面强化沿线点位文物保护利用,携手带领游客重温初心、感悟初心。

——编 者

春日里的西柏坡,鲜花芬芳,松柏苍翠。河北平山县西柏坡纪念馆是“进京赶考之路”革命文物主题游径的第一站。站在广场中央,目光所及之处,首先映入眼帘的是毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、任弼时“五大书记”铜像,铜像前方,可见“西柏坡 新中国从这里走来”几个大字,在阳光下熠熠生辉。

“西柏坡是党中央进入北平、解放全中国的最后一个农村指挥所,是党中央进京‘赶考’启程地。”西柏坡纪念馆第九展室的一个重要板块是“进京‘赶考’”,讲解员正向游客讲述着“赶考”的故事。

寻访红色印记

河北保定市唐县的淑闾村,是唐县文物保管所所长苑永涛过去一年常去的地点,这里也是主题游径的第二站。1949年3月,毛泽东等中央领导同志从西柏坡启程前往北平途中曾留宿淑闾村,问土改、察民情。在苑永涛带领下,记者来到村史馆,“纪念毛主席‘进京赶考’夜宿淑闾村专题展”于2024年8月正式开展。“短短几个月,这里已经接待游客上万人次。”淑闾村党支部书记李国敏说。

保定涿州市三义小学院内,坐落着“党中央进京前毛泽东住所纪念址”,是主题游径的第三站。涿州市博物馆馆长、该纪念址负责人郝伯洋介绍,这里是毛泽东进京前在涿州的住处。“去年,我们对这里的‘赶考精神 永放光芒’展览重新布展,从重点介绍纪念址拓展到整个‘赶考’路,还新征集了一批文物,内容更连贯丰富。截至目前已接待参观群众6万余人次。”郝伯洋说。

展览新征集的文物中包括一张1949年涿县至清华园火车票的原件。而距离涿州70多公里外北京海淀区的清华园车站旧址,2023年经过修缮对外开放,在售票窗口旁设置的电子装置上,游客可以打印一张类似的“车票”。两张车票,见证了1949年中共中央“赶考”行程与京张铁路——中国人主持勘测、设计、施工并负责运营管理的第一条铁路的时空交汇。

复现历史原貌

1949年3月25日清晨,毛泽东等中央领导同志在清华园火车站下车。当晚,在颐和园益寿堂宴请已先期到达北平的各民主党派负责人和无党派民主人士代表。

益寿堂“进京赶考之路”专题展览,特设晚宴场景复原区,再现了这一历史场景:两张圆形餐桌,摆放着驴打滚、艾窝窝、豌豆黄、芸豆卷、小窝头等面点和餐具,静候嘉宾到来。

“目前摆放的小吃,是依据相关记载推断而来。当时颐和园没有伙房,工作人员就临时到街上买了一点食物,均为老北京传统小吃。”北京市颐和园管理处殿堂队副队长郜峰介绍。

展板上,《黄炎培日记》《沈钧儒年谱》里的段落,均记述了这场晚宴,当晚大家畅谈至深夜。

双清别墅是主题游径的最后一站。如今,双清别墅按1949年中共中央在香山时期的原貌进行修缮,大到毛泽东同志的办公桌、沙发、警卫处的吉普车等,小到一根铅笔、一盒火柴等,都是经过反复斟酌、比对,最终确定的。

双清别墅内有一座六角红亭,当年毛泽东在工作之余,会到亭子里坐坐。1949年4月的一天,毛泽东正在六角红亭阅读刊载“南京解放”消息的报纸。在场的摄影师徐肖冰打开照相机,按下快门,一张具有历史意义的照片诞生了。如今,这座亭子里的藤桌、瓷鼓,都根据卫士长李银桥的回忆进行了复原。

书写协同答卷

“进京赶考之路”革命文物主题游径也见证着京冀两地的协同合力。

2024年,正值中共中央从西柏坡进京“赶考”75周年。西柏坡纪念馆联合河北省涿州市博物馆、北京市海淀区博物馆、北京市香山公园管理处等多家单位共同举办“进京‘赶考’——纪念中共中央从西柏坡迁往北平75周年”专题展。

此次展览展出的54件展品中,有42件是首次对外展出。如毛泽东在西柏坡使用的褥子、辽沈战役期间颁授的立功证书等。“展览实现了在特定主题下,不同地域文物资源的有效整合,打造了馆际交流与合作的成功范例。”河北省文物局总工程师孙晶昌介绍。

历史是最好的教科书。一条革命文物主题游径激励着人们来到纪念地追忆初心,汲取前行动力。“‘进京赶考之路’革命文物主题游径是京冀两地系统性整合革命文物资源的合作范例。两地通过建立‘进京赶考之路’革命文物保护协同机制,促进革命文物保护利用跨地域、跨领域交流与合作,推动革命文物与红色旅游融合发展,激励人们奋力走好新时代赶考路。”北京市文物局文物保护处处长李粮企说。

推动文物活化

步入位于西柏坡纪念馆内的文创空间,仿佛置身于一个对历史可感可知的新颖时空,一件件设计新颖的文创产品,融合了红色文化、历史记忆和现代设计,让革命旧址“开口说话”。

文创空间内,一台手摇凸版印刷机吸引了不少人。“游客们亲手摇动转轮,现场印制出一份西柏坡时期的老报纸,在体验革命年代的激情与热血的同时,也留下一份属于自己的时代印记。”西柏坡纪念馆副馆长段彦峰说。

让文物活起来,让历史流动起来。在位于涿州市的党中央进京前毛泽东住所纪念址,涿州市博物馆开展“探寻红色历史 重温赶考初心”研学游。研学看什么?在纪念址内,当地不仅以文字、图片、视频、文物、蜡像等方式,多维展现了进京赶考的主题,同时还重现了毛泽东等领导人进京前的真实住宿场景,让人身临其境,与历史对话。

在中共河北省委党史研究室宣教处处长胡振江看来,主题游径的形式强化了赶考精神的时代化表达。“主题游径‘串珠成线’的方式系统还原历史场景,让参观者沉浸式体验‘赶考’历程,不仅提升了对不可移动文物的整体保护水平,还通过‘革命文物+旅游’模式,赋予革命旧址新的生命力,推动了红色旅游的可持续发展。”胡振江说。

《 人民日报 》( 2025年04月06日 07 版)

(责编:袁勃、赵欣悦)

2025-04-06 15:33:05大象新闻

年轻人,你觉得现在的生活难吗?不妨来红旗渠看看。

因为,这不是一条普通的渠,更不是单纯的风景区。

4月5日,这条悬挂在太行山腰的“人工天河”已奔涌了整整60年。1500公里的水脉背后,藏着三个直击灵魂的问题:

当年林县人,为何豁出命也要修渠?

没机械、没技术,他们靠啥凿穿千山万岭?

而今天衣食无忧的我们,还需要这种精神吗?

也许,了解红旗渠后,你会找到答案。

01

红旗渠为什么不得不修?

为什么要修红旗渠?

对于这个问题,很多人都知道,因为林县缺水。但到底有多缺水,今天的我们,或许很难体会到。

翻开林县县志,我看到有一个字反复出现:旱。

也是从这本县志,我才知道“旱”不止一种,旱、大旱、连旱、凶旱、亢旱、频年荒旱……

而紧随“旱”而来的,是饥荒的惨状:歉收、无禾、河干井涸、十室九空、树木野草充饥……

虽然只是寥寥数字,却是无数林县人,生活在水深火热中的真实写照。

可能有些人会问:为什么不搬走呢?

对这个问题,“愚公”的选择是移山,林县人的选择是“劈山建渠”。

这或许就是中国人特有的乡土情结吧。故土难离,哪怕再苦再难,也要坚守在这片土地上,想办法生存下去。

为了解决缺水问题,林县人尝试过各种办法。打井、挖塘、筑坝、求神……能想的办法都想了,能试的也都试了,但结果却是一次次的失望。

当10万人带着铁锹钢钎走上太行山,他们所做的,就是“和老天对着干”!

对于林县人来说,红旗渠不得不修,除此别无选择。

因为,这不是选择题,而是生死战——要么修渠引水,要么世代困在绝境。

“重新安排林县河山”!林县人喊出的这句话,是何等的气概与决心。

02

啥都没有为什么能修成

从山西引漳河水入林州,实现北水南流,不是件容易的事。

我们来复盘下红旗渠的修建,从山西引漳水入林,经过太行山的悬崖峭壁,削掉了1250个山头,凿通211个隧洞……

即使搁到今天,这也是一个超级工程。要在悬崖峭壁上,修这样一条渠,也绝非易事。

更何况,那是60多年前,条件那么艰苦,林县人为什么能修成红旗渠?

要知道,当时既没有现代化的工程机械,也没有大型的运输设备,物资更是匮乏,连吃饭都是个大问题。

但林县人有热血、有力气、有双手,有“不认命、不服输、敢于战天斗地的英雄气概”!

千万别以为当时条件差,人们没有太多文化,所修出的红旗渠就是粗制滥造之作。

我们说一个细节,红旗渠的总干渠从渠首到分水岭,长70.6公里,落差却只有14.7米。这也就是说,每8公里的落差,不能超过一米!

以如今的测量水平来说,做到这一点并不难,但那可是60多年前。

有时候,劳动人民的智慧和创造力,是超乎我们想象的。林县人用土方法,找来脸盆制作出了简陋的水平仪,把精度干到堪比现代仪器。

红旗渠,就是10万林县人“手搓”出来的。

他们硬是用双手,一寸一寸地开凿,一米一米地推进,建成了红旗渠,把不可能变成了可能。

林县人凿出的,不仅是水渠,更是一个真理:只要不服输,太行山也得低头!

在电影《哪吒》中,有一句经典台词,与林州人的性格很是契合:“若前方无路,我就踏出一条路;若天地不容,我就扭转乾坤。”

03

红旗渠精神过时了吗

修建红旗渠,是林县祖辈人不敢想、不敢干的事。

但在那么艰难的条件下,林县人做到了。如今的林州人会说,修建红旗渠那么难,都修成了,还有什么干不成的事呢?

网上也有人说,今天科技都发展得这么快了,为什么还要学习红旗渠精神呢?尤其是物质生活已经大为改善了,还需要艰苦奋斗吗?

“一代人有一代人的使命,一代人有一代人的奋斗”。

看看当下——芯片被“卡脖子”,科技战、贸易战步步紧逼,哪个不是新时代的“太行山”?

对于年轻人来说,学习红旗渠精神,从来不是让人自讨苦吃,而是告诉我们:幸福从来不是躺赢,而是靠双手拼出来的!

60多年前,林县人用钢钎回答命运;今天,南水北调工程、港珠澳大桥、深中通道的建设,在续写着传奇。

这60年来,变的是工具,不变的是那股“敢和老天掰手腕”的劲儿。

如果你遇到了困难,如果你觉得很难,或是你觉得前路迷茫,这个假期,不妨去红旗渠走走。摸摸那些凿痕累累的山壁,听听红旗渠河水奔涌的声音——它流淌的不只是水,更是一代人的热血与答案:没有翻不过的山,只有不肯迈的脚。

或许,在这里,你也会面向大山喊出:“去你的鸟命,我命由我不由天”!

总策划:王仁海

策划:卢慎勇 刘林军

记者:夏继锋 梁德宝 米方杰 刘大彬

2025-04-06 16:33:44红网时刻

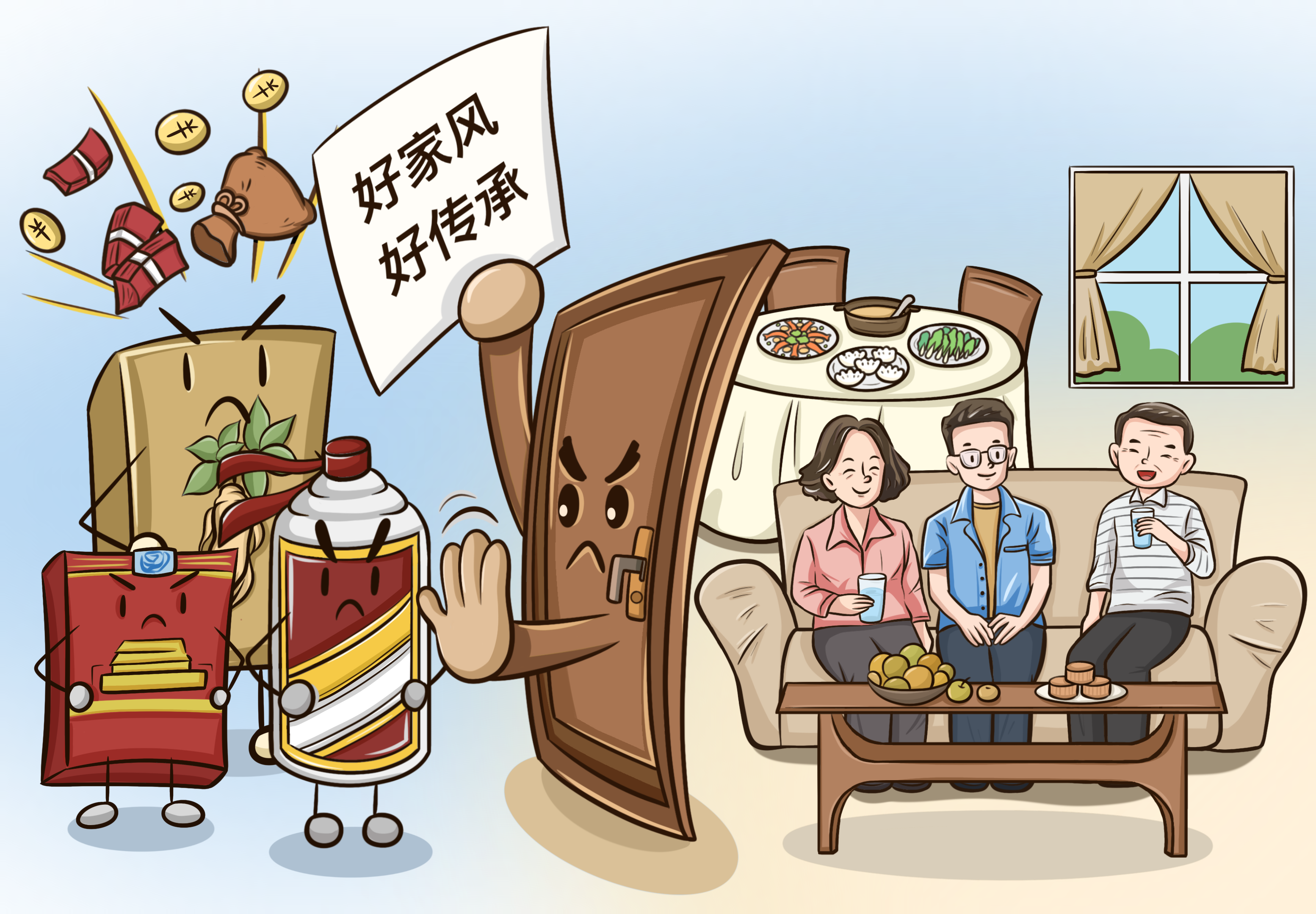

漫画/王佳艺、黄颖哲(南京师范大学)

□王石

家庭是社会治理的最小单元,好家风是涵养党风政风民风的源头活水。好家风是一种精神力量,凝聚每一个和谐的家庭。学习中央八项规定精神及其实施细则,从家庭家教家风建设入手,不仅是对个人品德修养的提升,更是对社会风气的净化,为全面从严治党奠定了坚实的群众基础。

增强底线思维,严把思想关。家庭是社会的基本细胞,是人生的第一所学校。中央八项规定实施以来,越来越多的家庭开始摒弃铺张浪费、攀比炫富等不良风气,转而追求简约、绿色、健康的生活方式。作为新时代的党员干部,要始终保持反腐败永远在路上的坚韧执着,保持战略定力和高压态势,一步不停歇、半步不退让,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。要争当家风建设中的“领头雁”,带头抓好家风建设,以勤俭廉洁家风,涵养清朗党风政风。

反对特权现象,严把亲情关。自觉反对特权思想、特权现象,增强拒腐防变的自觉性,要从严管好家属子女和身边人,引导他们常读廉洁之书,常思贪欲之害,常怀律己之心,坚决摒弃特权思想,清清白白做人、干干净净做事;要当好家庭廉洁“守门员”,自觉抵制不良风气的诱惑和侵蚀,长鸣反腐倡廉“警示钟”,共同筑牢拒腐防变家庭防线,使家庭成为永葆本色最坚实、最可靠的后方阵地。

带头廉洁治家,严把交往关。党员干部要以身作则,并保持高尚道德情操和健康生活情趣,时刻自重自省自警自励,正确对待功名利禄。自觉践行社会主义核心价值观,注重家庭家教家风建设,净化生活圈、交往圈、朋友圈,始终保持共产党人的高尚品格。还需时刻保持清醒头脑,与人交往做到“亲”“清”有度,在各种诱惑面前把握住自己,守得住清贫、耐得住寂寞、稳得住心神、经得住考验,以更高标准更严要求约束自己。

中央八项规定自实施以来,如同一股“清风”,吹散了往日的奢靡与浮躁,让勤俭节约、廉洁自律成为了新时代的“风尚标”。让我们以家风建设为纽带,以制度执行为保障,以家国情怀为指引,共同营造风清气正的社会环境。

(好评中国系列评论栏目由中国互联网发展基金会中国正能量网络传播专项基金资助支持)

来源:红网

作者:王石

编辑:李意一

2025-04-06 08:53:26人民日报

中外游客体验湘西苗族传统服饰。 吴东林摄

在江苏苏州丝绸博物馆,用蚕丝绕出一把团扇;在湖南凤凰的老作坊,染制一块非遗蓝印花布;在江西景德镇的创意集市,淘一件心仪的手工艺品……外国游客近距离体验中国非遗,感受其中凝结的中国文化底蕴,品味一方水土一方人的风俗所系、情感所系。

江苏苏州——

“将非遗项目与入境游有机深度融合”

“慢一点,上下尽量缠均匀,再左右缠绕。”苏州丝绸博物馆会客厅里,十几名外国游客正在中国老师的指导下制作非遗蚕丝团扇。煮蚕茧、挑蚕丝、绕扇骨……一套流程下来,外国游客对这一非遗项目有了新的了解。

“我要把这把扇子带回美国。”克里亚来自美国马里兰州,她从社交媒体上了解到苏州丝绸博物馆的非遗体验项目,立即报名参加。

“妈妈,你看我做的扇子好不好看。”克里亚9岁的儿子诺阿对缠扇面的工序十分感兴趣。诺阿说,这是他第一次来中国,中国非遗给他留下了深刻印象。在博物馆里,他看到漂亮的织机,纺织的方法很复杂,“一条小小的蚕吐出来的丝能够织出精美的丝绸,真是太神奇了!”

邹宇佳是苏州丝绸博物馆聘请的非遗美育师,经常组织外国游客非遗体验活动。“外国游客更喜欢自己动手参与非遗制作,这也是我们现在努力的重点——打造更多有趣的体验项目,让游客爱上非遗,爱上中国传统文化。”邹宇佳说,她正在筹划“苏丝国际会客厅”项目,以吸引更多外国游客参观苏州丝绸博物馆,体验精美丝绸手作。

苏州是一座有着2500余年历史的文化名城,入境游与非遗体验相结合的旅游消费新模式正吸引着越来越多的游客。克里亚入住的酒店在平江路向南一个街区,周围聚集了大量非遗艺术店铺,游客既能购买非遗文创,也能亲手体验非遗制作。逛一逛苏州园林,买一块苏绣手帕,点上一壶热茶,在平江路的苏州评弹馆听一曲《声声慢》……漫步苏州,克里亚一家尽情享受惬意时光。“有机会的话,我还要带着家人再来游玩。”克里亚说。

“下一步,我们要将非遗项目与入境游有机深度融合,打造更多精品非遗体验旅游项目,丰富入境游客非遗体验,同时进一步畅通入境游推介渠道,让非遗体验项目为更多游客所知。”苏州市文化广电和旅游局局长朱艳说。

湖南凤凰——

“蓝印花布上变化无穷的纹理有一种神奇魅力”

青山环绕,江水静流,为凤凰古城增添一抹神韵。走一走古朴的青石板路,看一看沿江而建的吊脚楼,触摸历史的脉络,感受文化的厚重——这座位于湖南湘西土家族苗族自治州的小城凭借深厚的文化底蕴、独特的民族风情,成为外国游客欣赏中国美景、感受中国传统文化的热门目的地。

加拿大人马丁在湖南生活多年,这次他陪同从加拿大远道而来的亲戚在凤凰古城的老作坊里体验了非遗蓝印花布印染技艺——一块粗麻土布,在靛蓝染料和镂空花版的共同作用下,底色由洁白逐渐变为靛蓝,精美的纹饰也显现出来。苗族匠人介绍了纹饰蕴含的自然之美和吉祥寓意后,马丁更感惊喜:“中国传统技艺有着独到的巧思,蓝印花布上变化无穷的纹理有一种神奇魅力。”

马丁对中国非遗情有独钟,家里的沙发布就是从凤凰古城带回来的蓝印花布。他每次从凤凰古城游览回来,都会带一些含有非遗元素的礼物送给亲戚朋友。“凤凰古城就像一个非遗艺术的宝库,需要慢慢品味、细细发掘,才更能体会其中的独特韵味。”马丁说。

“行走凤凰古城,有在画中游的感觉。”马丁一家从蓝印花布作坊出来后,继续在凤凰古城游览,体验特色文化。“只要身临其境,就能发现这里处处有惊喜。”马丁说。

蓝印花布印染技艺、彩扎、湘西苗绣……凤凰古城拥有多项国家非物质文化遗产,非遗活动丰富多彩,吸引了众多外国游客参与。“我们在历史悠久的古城收获了独特文化体验。”瑞士游客弗里茨感叹。

江西景德镇——

“在充满烟火气的市井小巷,我们可以和手工艺人面对面交流”

在陶阳里景区,从遗址群感知陶瓷文化历史;在里弄巷陌,触摸窑砖上斑驳的岁月痕迹;在御窑博物馆,从“瓷都千年”展直观感受景德镇陶瓷高超技艺……走在景德镇的大街小巷,人们随处可以感受到陶瓷文化。

“这次我们来中国,第一站就选择了景德镇。”印度尼西亚游客史蒂文·安东尼对记者说,“景德镇作为‘千年瓷都’,名不虚传。”

走进明清窑作群,非物质文化遗产代表性传承人正在展示传统制瓷工艺。画坯师傅手起笔落,青花图案跃然坯上,精湛工艺令前来参观的外国游客叹为观止。印尼游客图缇告诉记者,这是她第一次来到景德镇,“倍感惊艳”。“之前在印尼海域的古代沉船中发现了大量中国陶瓷文物,让我对‘千年瓷都’充满好奇与向往,这次总算揭开了它的‘神秘面纱’。”

在这里,有的外国游客愿意花4小时静下心来学做陶瓷,甚至在景德镇连住几天,跟着非遗传承人,沉浸式学习非遗手艺。昌南新区名坊园北厂陶瓷的国际交流中心,一排排拉坯机整齐地摆放着。外国游客在专业老师的指导下,挽起袖子,投入创作。拉坯机不断旋转,泥坯从一开始的“不听话”,到最后慢慢成形,每个人脸上都洋溢着成功的喜悦。“亲眼看到陶瓷是如何被制作出来的,每一道工序都让人印象深刻,这种体验太酷了!”来自比利时的旅行达人苏菲说。

夜幕降临,陶溪川创意集市上,数百个摊位宛如长龙,各式瓷杯、瓷饰、瓷摆件等手工艺品在灯光下更显精美雅致。来自巴西的游客德里克在一家摊位前看到心仪的陶瓷手工艺品,一番砍价后成功收入囊中。“我喜欢有中国特色的陶瓷作品。”德里克近距离感受着瓷都文化氛围。“和传统的艺术展览大不相同,在充满烟火气的市井小巷,我们可以和手工艺人面对面交流。”德里克说。

亲手触摸千年瓷土的温度,感受传承不息的中国故事。越来越多外国游客的中国之行,不再是来去匆匆的打卡旅游,而是转变为对中国文化的深度体验。

2025年04月30日18:01 | 来源:新华网小字号 新华社北京4月30日电 为贯彻落实《中共中央办公厅关于在..

扫描二维码微信打赏