2025-02-24 14:33:22央视新闻

“2025年,我们将全面完成‘十四五’规划。要实施更加积极有为的政策,聚精会神抓好高质量发展,推动高水平科技自立自强,保持经济社会发展良好势头。”习近平主席在二〇二五年新年贺词中为全年经济发展明航向、定目标。

新的春天,意气风发,各行各业在高质量发展的轨道上奋力前行。

增长16.7%!深圳宝安一家企业,春节以来已有8万多台家电产品发往海外,和去年同期相比增长了两位数。

进度66.7%!福建漳州,全球最大的“华龙一号”核电基地,计划建设的6台百万千瓦级“华龙一号”核电机组中已有4台“组团出道”,建设现场如火如荼。

冲刺100万!山东港口物流集团青港物流海铁联运中心,上月月度大列装卸箱量首次突破9万标准箱,正向着今年海铁联运箱量新目标发起冲击……

人勤春来早,奋进正当时。

产业升级 焕发生机

银色钢板在3300吨的压力作用下,被冲压成2150毫米宽、0.8毫米厚的超宽幅汽车钢……在辽宁本钢板材冷轧总厂第三冷轧厂车间,世界最宽幅的冷轧板生产线生产出的超宽幅汽车钢,像饺子皮一样被“擀”出。它们将用于制作汽车的侧围、顶盖等表面部件。

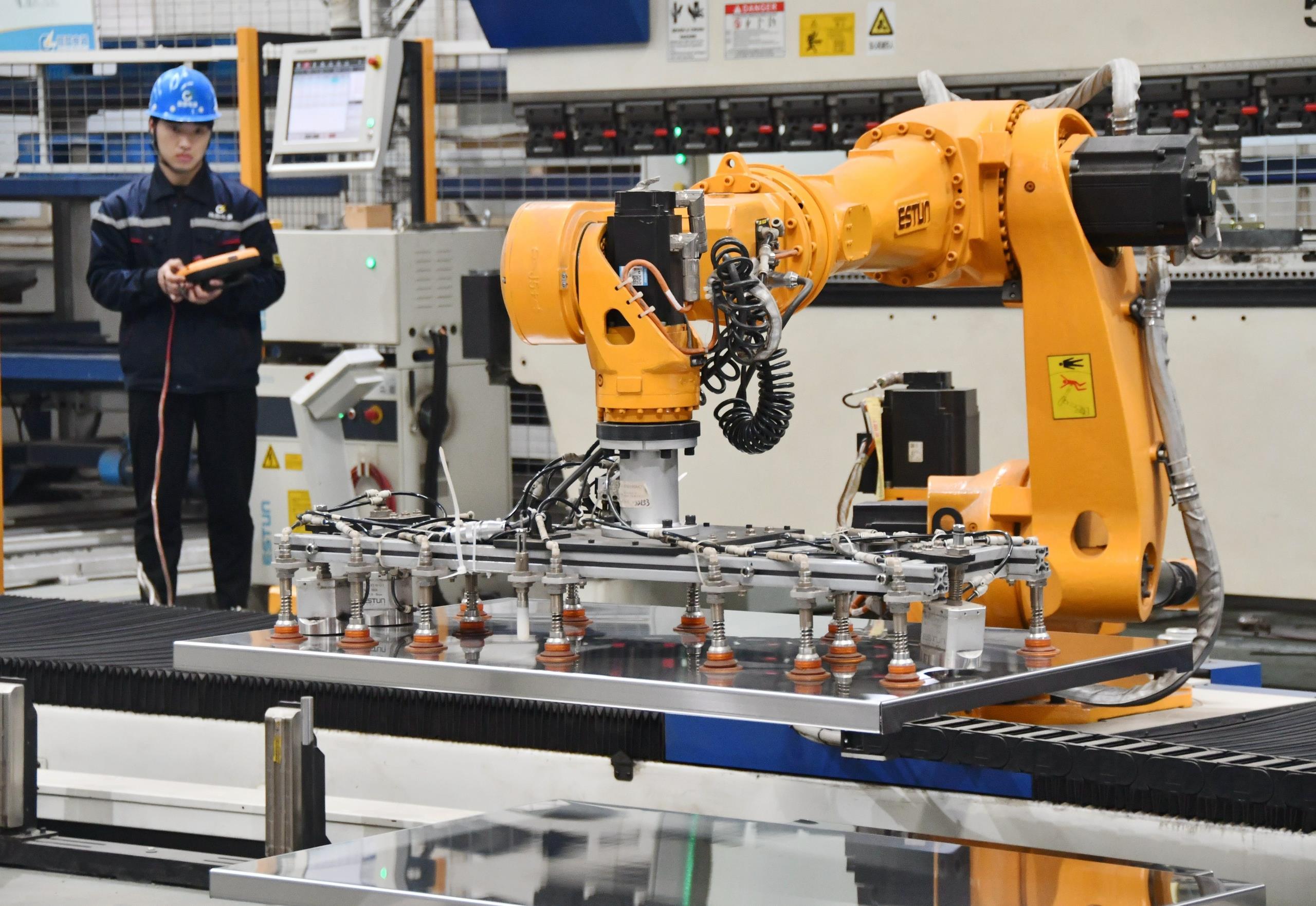

今年首次赴地方考察,习近平总书记来到这里。看到机械手臂动作整齐划一、智能机器人精准灵巧,总书记感慨道:“本钢是我们国家的老企业,通过鞍钢重组本钢,完善现代企业制度,推动产业转型升级,现在又焕发青春。”

△2025年1月23日,习近平总书记在辽宁本溪市本钢板材冷轧总厂第三冷轧厂考察。

1月24日,在听取辽宁省委和省政府工作汇报时,习近平总书记提到两个“强化”:一是传统产业要“强化产业基础再造和重大技术装备攻关”;二是培育壮大战略性新兴产业重在“强化科技创新和产业创新深度融合”。

加快建设现代化产业体系,统筹发展传统产业转型升级和战略性新兴产业培育壮大是必经之路。

今年的地方“新春第一会”上,各地锚定现代化产业体系积极布局——广东提出推动产业科技互促双强,练好高质量发展的“看家本领”,挺起现代化建设的“产业脊梁”;湖北聚焦“建成中部地区崛起的重要战略支点”,提出实施产业倍增战略;重庆提出持续做大做强现代制造业集群体系等。

创新驱动 动能澎湃

江苏常州,200多位科研人员正推进下一代高效太阳能电池技术研究。

“我们重点布局晶体硅、钙钛矿和三五族太阳能电池三大方向,努力实现降本增效。”天合光能董事长高纪凡说,“在新型电力系统建设背景下,公司光储一体化解决方案收入已超整体营收30%,成为‘第二增长曲线’。”

去年全国两会上,高纪凡就推动中国光伏行业高质量发展向习近平总书记作了汇报。在全国的产业布局、在“一带一路”沿线地区的投资发展以及还有哪些瓶颈需要突破等,总书记一一询问。

以科技创新开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势,是大势所趋,也是高质量发展的迫切要求。2024年,我国全社会研究与试验发展经费投入为36130亿元,同比增长8.3%。稳步提升的投入,为科技创新打下了坚实基础。

△2025年2月21日,河北邯郸永年区工业园区的一家企业,工人正在操控工业机器人作业。

新春以来,各地围绕推动科技创新和产业创新融合发展,推出一系列有力举措。

江苏召开“一中心一基地一枢纽”建设推进会,谋划扎实推进建设具有全球影响力的产业科技创新中心、国际竞争力的先进制造业基地、世界聚合力的双向开放枢纽;安徽召开科技创新引领新质生产力发展大会,以更务实的心态,锚定打造具有重要影响力的科技创新策源地、新兴产业聚集地、改革开放新高地、经济社会发展全面绿色转型区。

…………

新的一年,改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、布局建设未来产业,中国经济高质量发展动能澎湃。

消费投资 持续发力

2月23日,《哪吒之魔童闹海》全球电影票房超过135亿。这个数字还在不断攀升。

踏着“吒儿”的风火轮,全产业链都在实现增长——“跟着吒儿去旅游”,成为热门的出游方式,天津、四川成都、河南西峡县、四川宜宾等地,借势推出文旅优惠活动;从电影院的爆米花桶到各类潮玩手办、毛绒玩具,电影联名的各类衍生品备受欢迎,带动制造业生产开足马力。

令人意想不到的还有洪湖莲藕的销售情况。正月以来,洪湖莲藕相关产品销售金额近4亿元,同比增长46%,用来“捏哪吒”的藕粉更是卖断货。“‘藕’没有想到”的网络热梗照进现实。

△2025年2月22日,上海,市民在围观《哪吒之魔童闹海》相关手办盲盒。

大力提振消费、全方位扩大国内需求,是今年经济工作的重点之一。习近平总书记强调,“要积极扩大国内需求”“创造更多消费场景,持续释放消费和投资潜力”。

开年以来,全国消费市场活力满满,投资生产一线“新”风扑面,为持续向好的中国经济写下生动注脚。

消费实现“开门红”——冰雪游、文博游等热度不减,电影市场迎来“最强春节档”;各地推出以旧换新等丰富多样的促消费活动,带动商品消费平稳增长;数字化、沉浸式、互动式消费场景,带动形成市场新增长点。

投资领域捷报频传——八桂大地,12台混凝土传送设备昼夜不息,平陆运河控制性工程马道枢纽船闸骨架初现,世界级运河逐步崭露雄姿。渤海之滨,亿吨级油田渤中26—6油田一期开发项目正式投产,标志着这一全球最大变质岩潜山油田正式进入生产阶段。

…………

△哈尔滨冰雪大世界吸引游客前来打卡。

全国两会召开在即,农田里,农民们忙着翻土播种,期待丰收;工厂中,工人加班赶订单,机器轰鸣;实验室里,科研人员日夜进行创新创造。各行各业都在抢抓春机,为新一年的发展奋力拼搏。

从春天出发,14亿多中国人民奔跑在中国式现代化波澜壮阔的征程上,共绘美好未来。

总监制丨闫帅南 王姗姗

监制丨马丽君

制片人丨兴来 宁黎黎

执笔丨杨彩云

编辑丨江雨航 程昱

2025-02-24 14:36:09中国新闻网

中新网2月24日电 题:习近平与陕北农民的一段对话

“我们这代人有一份情结,扶一把老百姓特别是农民。社会主义道路上一个也不能少,全面小康大家一起走!”

2020年5月23日,习近平总书记来到参加全国政协十三届三次会议的经济界委员中间,同他们亲切交谈、共商国是,其间,他提到自己心中的特殊情结。

1969年,不满16岁的习近平来到陕西梁家河,开启了7年知青岁月。在那里,他曾任大队党支部书记,带领乡亲们打井、修梯田、打坝淤地、建沼气池。

回忆起当年陕北农村的生活,总书记提到一段对话。

“那个时候我饿着肚子问周围的老百姓,你们觉得过什么样的日子最好,具体目标是什么?”

老百姓给出三个答案:第一个目标,不再去要饭,能吃饱肚子,哪怕吃糠咽菜都行;第二个目标,就是吃高粱米、玉米面等纯粮食;第三个目标,想吃细粮就吃细粮,还能经常吃肉。

“我说,你们再努一把力,大胆想想还有什么更高的境界。”总书记回忆道,“他们的回答是——将来上山干活就挑着金扁担呐!”

习近平总书记说,这个“金扁担”,他就理解为农业现代化。

无论是“经常吃肉”,还是“挑着金扁担”,老百姓特别是农民对于现代化的质朴愿望,成为习近平总书记爱农重农、兴农强农的深厚情感积淀。

十几亿人口要吃饭,这是中国最大的国情。

“中国要强,农业必须强;中国要美,农村必须美;中国要富,农民必须富。”

“只有深刻理解了‘三农’问题,才能更好理解我们这个党、这个国家、这个民族。”

“全面建设社会主义现代化国家,实现中华民族伟大复兴,最艰巨最繁重的任务依然在农村,最广泛最深厚的基础依然在农村。”

总书记的这些论述,意涵深邃,又深入浅出。

2月23日,《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》发布,这是党的十八大以来,第13个指导“三农”工作的中央一号文件。

文件提出,实现中国式现代化,必须加快推进乡村全面振兴。“提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平,千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入,为推进中国式现代化提供基础支撑。”

农业基础更加稳固、农村地区更加繁荣、农民生活更加红火,这一直都是习近平总书记的深切牵挂。

|出品人:陈陆军

|总监制:张明新

|总策划:俞岚

|策划:吴庆才

|统筹:马学玲

|执笔:阚枫

|校对:孙静波

|视觉:李伊璐

|中国新闻网“习言道”工作室出品

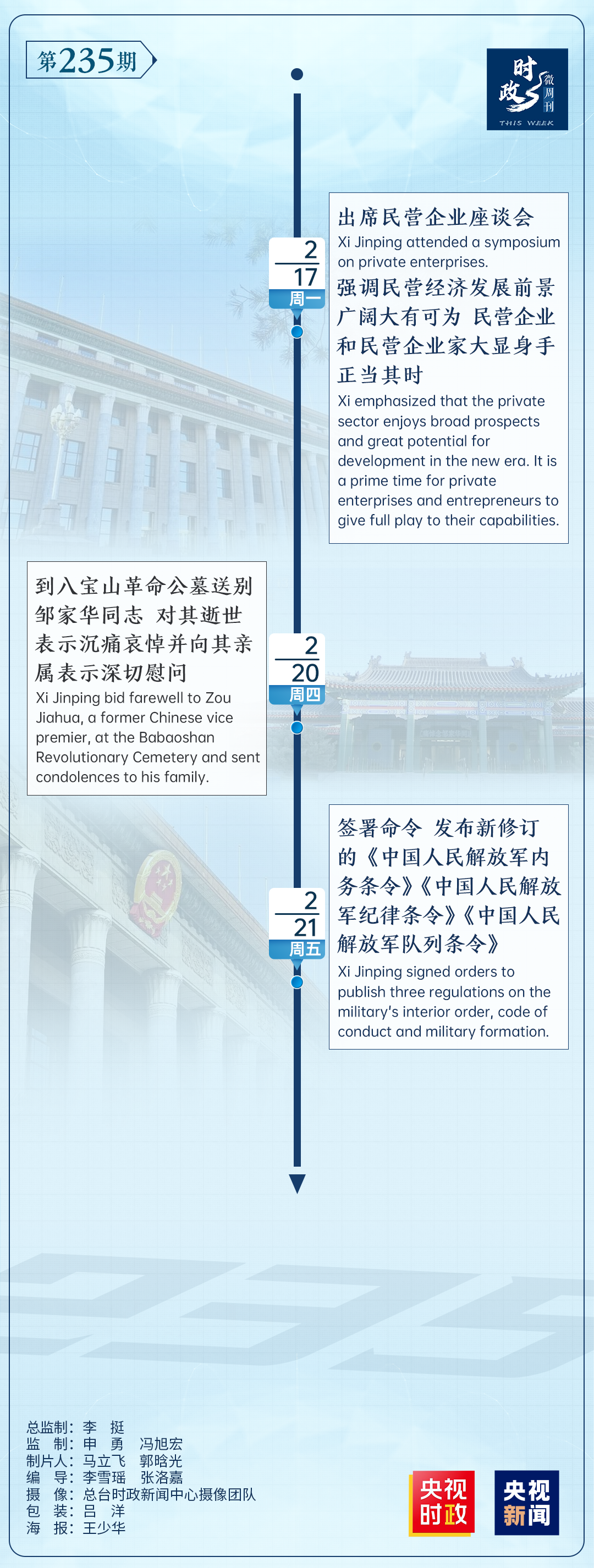

2025-02-24 14:37:29央视新闻

0:12/0:50自动播放

2025-02-24 15:05:43三里河

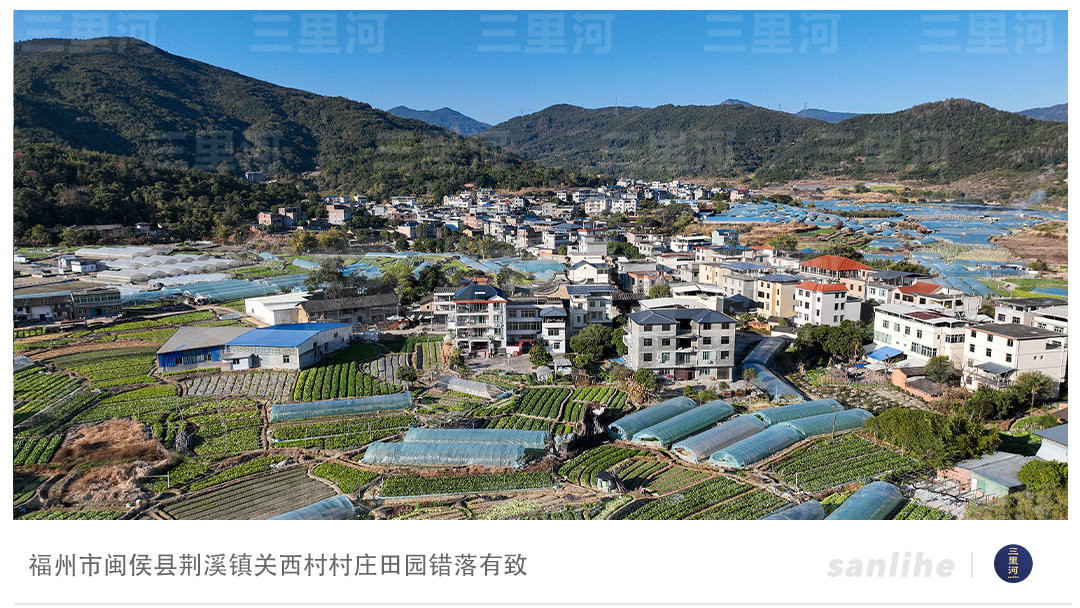

2月23日,2025年中央一号文件发布。

今年继续聚焦“三农”工作,锚定推进乡村全面振兴、建设农业强国目标。全文7000多字,重点突出两个字——“改”和“增”。

改,即改革。今年中央一号文件将“进一步深化农村改革”提至文件标题,凸显改革导向。

中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥接受三里河采访时表示,这与党的二十届三中全会提出进一步全面深化改革相呼应,落点是在扎实推进乡村全面振兴上。

三里河注意到,改革主要是在地、钱、人三个关键要素上下功夫。如,与土地有关的稳定和完善农村土地承包关系,与钱有关的创新乡村振兴投融资机制,与人有关的完善乡村人才培育和发展机制等。

改革是一项系统工程,在具体措施上既重点突破,又注重协同,有助于发挥土地、资金、人才联动效应,为乡村全面振兴营造良好发展生态。

增,即千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。这是为推进中国式现代化提供基础支撑。

在农业增产上,中国有底气。2024年,中国粮食产量再上新台阶,畜牧业生产稳定增长。

“产量足了,还要有效益,让生产经营主体能赚钱。”李国祥表示,因此,要把提高效益作为突出任务完成。

中央一号文件首提“农业新质生产力”,“以科技创新引领先进生产要素集聚,因地制宜发展农业新质生产力”,并强调“支持发展智慧农业,拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景”。当科技创新赋能产业,提升农业生产效率和资源利用率,农产品质量和市场竞争力将增强。

农村增活力,则是要盘活农村要素资源。

探索农户合法拥有的住房通过出租、入股、合作等方式盘活利用的有效实现形式;有序推进农村集体经营性建设用地入市改革;“一省一策”加快农村信用社改革……

一项项措施,致力于唤醒农村“沉睡”资产,通过要素市场化配置,促进城乡要素双向流动,为农村可持续发展注入动力。

“三农”工作有两个永恒主题,保供和增收。

在农民增收上,中央一号文件特别提出着力壮大县域富民产业。

县域是国民经济发展的基本单元。近年来,县域旅游崛起,县域消费扩容,县域经济成为经济新亮点。三里河注意到,县域经济已成为地方两会热词。

文件提出,“发展各具特色的县域经济,支持发展就业容量大的富民产业,促进农民就近就业增收”。这将以县域为支点撬动城乡融合发展新格局,让农民从“候鸟式迁徙”转向家门口致富。

当前,农业再获丰收,农村和谐稳定,同时国际环境复杂严峻,我国发展面临的不确定难预料因素增多。越是应对风险挑战,越要夯实“三农”工作基础。只有牵住改革“牛鼻子”,推动“三农”工作向深向实,才能在建设农业强国目标上蹄疾步稳。

(“三里河”工作室)

2025-02-24 20:23:03央视新闻

广西河池市环江毛南族自治县,是全国唯一的毛南族自治县,一直是广西最为贫困的地区之一。这个县的下南乡中南村是“十三五”时期贫困村,2017年脱贫摘帽出列。作为乡村振兴重点帮扶村,中南村村民们从过去外出务工,到学技术、搞养殖、拓销路,特色产业活力十足,日子越来越红火。

0:14/4:50自动播放

人勤春来早,草发牛更肥,春天是肉牛养殖的关键阶段。村民谭良惠一家,正是靠着养殖肉牛在2016年就实现了脱贫,从最开始的两头牛,到现在的14头牛,每年出栏4-6头,靠养牛每年增收3万元左右。让他感触最深的是,这几年养牛变得越来越方便省事。

中南村村民 谭良惠:以前我们是自己来肩膀来扛牧草,水是自己挑。现在水龙头都到了,路也通了,牛棚也改善了,都搞得好好的,销路都不愁的。

中南村坐落在深山之中,曾经山路崎岖,现在一条笔直的公路穿村而过,一幢幢富有毛南族特色的民居依山而建。中南村山多地少,2017年脱贫以来,村里就因地制宜,逐渐发展起肉牛养殖产业。而脱贫攻坚的成果要持续巩固拓展,产业发展是关键。当地一直有养牛的传统,但以前以散养为主,不成规模。3年前,村里成立起了合作社,辐射了村里的20多个脱贫户,让肉牛养殖产业上了一个新台阶。

中南村香牛养殖合作社负责人 谭仕轩:这两头牛也是我们脱贫户养的牛,每一头牛都是我们的宝贝,多的差不多有二十头,现在脱贫户养一两头的比较少,大部分五头七头以上,大户的也有。

为改善传统养殖模式,近年来,下南乡加大栏舍建设、良种引进、风险保障等方面的扶持力度。2023年,全乡投入100万元打造环江香牛庭院特色养殖示范基地,改造升级牛栏牛舍680余个,引导全乡家庭农场标准化养殖。

中南村香牛养殖合作社负责人 谭仕轩:政府有了这个牛栏改造之后,我们就新盖了一个牛栏,包括里面的配套都帮我做好,装粪池的也是全部砌好了,就是现在只要你有能力养,不怕没有牛棚了。

中南村脱贫以来,除了肉牛养殖,还发展了桑蚕养殖、香猪养殖等产业,全村产业帮扶覆盖率达95%以上。2024年,村里还首次利用村集体经济大规模种植甘蔗,加快拓展富民产业。这段时间,260多亩甘蔗正在采收。

中南村村民 谭清泉:路都修到田间了,我们做工干活也很方便多了。以前我们就是外出务工,老人小孩都没人看,现在我们在这里都有活儿干了,也有钱赚了,你看我们的甘蔗都有两米多高。我们从初七开始干活,今天来了50多个人,我们每天是按量来计算,砍的甘蔗越多,赚得越多,越高兴。

中南村驻村第一书记 韦国广:我们通过甘蔗产业园的种植,带动了我们村的脱贫户,日常的看护、追肥、除草,这段时间就是砍甘蔗的高峰季节,每位农户每天砍甘蔗的收入是在150元到200元左右。

目前,中南村常住人口1453人,其中脱贫户305户1026人。这几年,村里脱贫人口人均纯收入持续稳步增长,2024年达到17118.76元,同比增长5.5%。现在,中南村的新楼房越来越多,道路越来越宽敞,生活越来越便捷,毛南族群众的生活翻开崭新的一页。

中南村党支部书记 谭文专:变化是天翻地覆的,比如现在的二级路通了以后,现在到机场才50多公里就到了,我们去高铁站,40公里就到高铁站了,出行也很方便,也带动了一些农产品外销。

2020年5月,环江毛南族自治县退出贫困县序列。近几年,环江毛南族自治县立足资源禀赋,累计建成各级现代特色农业示范区169个,桑蚕、林业、香牛、香猪等特色产业覆盖率超过97%,覆盖脱贫户2.28万户,特色产业已经实现从小到大、从弱到强、从劣到优的转变。

2026年02月05日11:12 | 来源:人民网-人民视频收藏小字号Play Video国务院新闻办公室定于2026年2月..

扫描二维码微信打赏