| |||||

| |||||

颜氏文化,是中华文化的重要组成部份。颜氏家族,位列中华大姓,历代名贤辈出,在历史上,对中华文化作出过重大的贡献,产生了深远的影响。

关于颜氏起源,历来众说纷纭,归纳起来有三种说法:即后汉圈称的“伯颜说”、南朝王俭的“伯禽说”,以及当代学者的“二源说”。然而,孰是孰非,尚无定论。千百年来,颜氏家族续谱或沿袭后汉圈称的“伯颜说”、或主张南朝王俭的“伯禽说”。因此,弄清颜氏起源,成了颜氏后裔和颜氏文化学者的未了心愿。

颜昌雄先生,一位曾经当过中学语文老师的乡镇纪委书记,因为机缘,先后担任了荆楚颜子文化研究会的秘书长和湖北颜子文化研究会的秘书长。颜昌雄先生热爱中华文化,尤其热爱颜氏历史和颜氏文化,怀着一颗赤子之心,慎重地选择了颜氏起源作为研究课题。多年以来,一直默默耕耘,居然用心血汇成了《颜氏溯源》。

因受武汉出版社的委托,代为颜昌雄先生的《颜氏溯源》审稿。接过厚重的书稿,用了两周的时间,逐字逐句地审读了《颜氏溯源》。我在出版部门工作了几十年,编审图书无数,今见《颜氏溯源》,心生久违之感。感动之余,不由自主地写下了《(颜氏溯源)读稿意见》: “本著述在占有大量的文献资料、考古资料和研究成果的基础上,引经据典,旁征博引,

对姓源诸说进行了合面、客观、正允地评介;对颜氏起源进行了深入地考证和合理地诠释; 尤其难能可贵的是,对一些有争议的话题,作者既敢于大胆质疑,大胆否定,也敢于大胆肯定,力求匡谬正误、去伪存真。在此基础上,能够提出自己独到的见解,字里行间不乏真知灼见。《颜氏溯源》,体现了作者具有过人的胆识、求真务实的态度和严谨治学的精神。整部著述结构严谨,论述周祥,可见作者深厚的文化底蕴和过硬的古文修养。《颜氏溯源》,具有丰富的知识含量和很高的学术价值,是一部研究中华姓氏文化,尤其是研究颜氏历史,弘扬颜氏文化的重要著作,它将成为中华姓氏文化宝库的一颗明珠,永远熠熠闪光。”

在《颜氏溯源》即将付梓之际,颜昌雄先生委托朋友找我为《颜氏溯源》写篇序文,于是,我和颜昌雄先生得以见面,并谈论起《颜氏溯源》。颜昌雄先生谈及文字、音韵、训古、传注、术数、天文、历法、职舆、舆地、方志、历史、考古、姓氏、诸子、文学……等学科的相关论述,且能信手拈来。能有如此修为,实属难能可贵。这当得益于数十年灯下之功,且博闻强记,才能达到如此境界。颜昌雄先生因为当过教师,而养成了良好的学习习惯和执着的做事性格,又成就了颜昌雄先生钻研学问,坚持写作《颜氏溯源》。当今社会,物欲横流, 人心浮燥,能像颜昌雄先生守望传统,研究历史,而默默奉献者,更是凤毛麟角。

特为之序

沙铁军

二0 一七年五月写于武昌东湖之畔

姓氏,是人类自觉意识与文明进步的标志。姓氏文化,是历史文化的一个重要组成部份。中华姓氏文化,历史悠久,源远流长,它植根于广袤的神州大地,蕴藏于璀璨的华夏文化,它超越时空、贯通古今,而成为中华文明的一个重要组成部份,在世界文明史上独树一帜。因此,中华姓氏文化研究,成了一门独立的学问——姓氏学。

在姓氏文化研究中,关于颜氏起源,存在三种不同说法:“伯颜说”、“伯禽说”和“二源说”。然而,孰是孰非,尚无定论,在姓氏文化研究史上,颜氏起源成了一件历史悬案。因此, 必须为姓氏研究匡谬正误,为颜氏历史正本清源。

昌雄先生的《颜氏溯源》,依据颜氏家谱,参阅先秦文献,佐以考古发现,博采研究成果, 进行综合考证。对姓源诸说的由来、影响、要点和讹误,分别进行了深入地考证,在一定程度上破解了颜氏起源之迷,让人们对颜氏起源有了全新的了解和认识。

昌雄先生在探讨颜氏起源时,遍访古迹,扒搜史料,认真鉴别,悉心审定,提出了自己的独到见解,字里行间不乏真知灼见,体现了作者严谨治学的态度和务实求真的精神。开阔的思路、严谨的文字和原创的观点,使《颜氏溯源》具备了不容忽视的学术价值。因此,《颜氏溯源》体现了《颜氏文化研究》的宗旨,称得上是一部研究颜氏历史、弘扬颜氏文化的力作。

昌雄先生一直致力于颜氏历史和颜氏文化研究,累月经年,不辞辛劳,孜孜以求,锲而不舍,多年的心血汇成了《颜氏溯源》,为姓氏研究匡谬正误、为颜氏历史正本清源,迈出了可喜的一步。当今社会,经济发展,物欲横流,人心浮燥,急功进利,而昌雄先生能够淡泊名利,守望传统,研究历史,探索姓源,实属难能可贵。昌雄先生为研究颜氏历史、弘扬颜氏文化所作的努力,不仅有功于颜氏家族,而且有功于姓氏研究,是值得肯定和称道的。

《颜氏文化研究》编委会推出《颜氏溯源》,对颜氏家族来说,是一件大事。我深信《颜氏溯源》的出版,将会引起人们对颜氏历史和颜氏文化的再度关注!将会推动人们对颜氏历史和颜氏文化的深入研究!甚至,将会对姓氏研究和颜氏续谱产生广泛而深远的影响!

“千里之行,始于足下”。研究颜氏历史、弘扬颜氏文化,可谓任重道远。诚望《颜氏文化研究》编委和颜氏文化学者不懈努力,以推动颜氏历史和颜氏文化研究。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。受昌雄先生大作启示,感发数语,与颜氏贤达共勉:

原本出姬周,发祥在鲁城;始祖颜友公,仁德泽子孙;诗书传家业,名贤光圣门;盛世弘祖德,齐心振家声。

《颜氏文化研究》编委会顾问、编委:颜泽贤

二00 九年九月写于亚州(澳门)国际公开大学

颜氏历史应该正本清源(自序)

关于颜氏起源,先秦文献缺乏明确记载,而历代学者又众说纷纭,谁是谁非,尚无定论。因此,我认为:颜氏文化研究,首先应该为颜氏历史正本清源。于是,慎重地选择了颜氏起源作为研究课题,写下了《颜氏溯源》。根据桂林第十二届世界颜氏联谊大会组委会安排,我就颜氏起源这一话题,写了一篇《颜氏历史应该正本清源》(《桂林世联会会刊》),与关心颜氏历史和颜氏文化的贤达做过交流。在此,借用前文观点,以述一己之见。

关于颜氏起源,存在三种说法:

(一)“伯颜说”:认为颜氏根在郳(ni 同:倪)城,出自曹姓,邾子伯颜少子友封于郳国,其子孙以先祖“伯颜”的名字“颜”为氏,简称为“伯颜说”。

后汉圈称最早涉及颜氏起源,在《陈留风俗传》中以为:“颛(zhuan 同:专)頊(xu 同: 需)玄孙陆终第五子曰安,周武王封其苗裔于邾,后邾武公夷父,字曰颜,《公羊传》谓之颜公,后遂为颜氏。”此后,历代姓氏学者,在阐述颜氏起源时,有部份沿袭后汉圈称“伯颜说”。

(二)“伯禽说”:认为颜氏源在曲阜,出自姬姓,鲁公伯禽有支庶食采颜邑,其子孙以先祖的采邑“颜”为氏,简称为“伯禽说”。

南朝王俭最早提出与后汉圈称不同的说法,在《名贤氏族言行类稿》、《姓谱》中提出:“颜氏出自鲁伯禽支庶,食采颜邑,因氏。”此后,历代姓氏学者,在阐述颜氏起源时,有部份主张南朝王俭的“伯禽说”。

(三)“二源说”:认为颜氏起源有二,其一根在郳城,出自曹姓,邾子伯颜少子友封于郳国,其子孙以先祖的名字“颜”为氏;其一源在曲阜,出自姬姓,鲁公伯禽有支庶食采颜邑,其子孙以先祖的采邑“颜”为氏,简称为“二源说”。

当代姓氏学者,在阐述颜氏起源时,大多同时采用“伯颜说”和“伯禽说”,并且以“伯颜说”和“伯禽说”为依据,将颜氏家族分成两支,进而认为颜氏家族有两个源头。例如,袁义达、邱家儒主编的《中国姓氏·三百大姓》称:“‘颜氏的起源与演变’:汉族颜姓主要有两大支:曹姓和姬姓。

第一支出自曹姓,系黄帝之裔高阳氏颛頊之后。颛頊后裔祝融氏吴回,吴回之子陆终第五子安,曹姓。周武王灭商后,封安的后裔曹挟于邾地,故地在今山东邹县东南,初为鲁侯的附庸国,后来传到五世孙邾武公夷父,夷父字颜,史称邾颜,也称为颜公,其子被封于郳, 称为小邾。邾颜的后代以其字为氏。这支颜氏的历史近 2700 年。

第二支出自姬姓。西周初,周武王封周公旦于鲁,侯爵,因周公在京城辅政王室,就让长子伯禽到鲁国任国君,伯禽有一儿子被封在颜邑,其后以采邑为氏。”

关于颜氏起源的三种说法,从理论上讲,三种不同说法,存在两种可能:一是只有一种说法是正确的,其余说法都是错误的;

二是三种说法都是错误的。

就实际而言,谁是谁非,尚无定论。在姓氏文化研究史上,仍是一件历史悬案。因此,姓源诸说,需要匡谬正误;颜氏历史,有待正本清源。

关于颜氏起源的三种说法,是探讨颜氏起源不能回避的话题。因此,关心颜氏历史和颜氏文化的贤达,不仅要正视姓源诸说,而且要对姓源诸说有所了解,有所认识。

关于颜氏起源,自东晋南朝颜含续谱采用后汉圈称的“伯颜说”,至今已近 1700 年,颜氏家族历代续谱一直沿袭后汉圈称“伯颜说”,没有提出自已的说法。

明代陈镐主修的《陋巷志·先师世家表》称:

“颜世之先出自黄帝,黄帝生昌意、昌意生帝高阳、帝高阳生称、称生卷章、卷章生吴回、吴回生陆终、陆终生六子:一曰昆吾,其国卫也;二曰参胡,其国韩也;三曰彭祖,其国徐也;四曰会人,其国郑也;五曰晏安,其国邾也;六曰季连,其国楚也。晏安为曹姓,历唐虞夏商,不能纪其传,周武王克商,封其裔孙侠为邾子,侠生非、非生成、成生车辅、车辅生将新、将新生訾父、訾父生夷甫,字伯颜,谥武公,子友别封郳为小邾子,遂以颜为氏。以其附庸于鲁,故世世事鲁为卿大夫。”

其实,《陋巷志·先师世家表》在叙述颜氏起源时,是存在失误的,应该重新审视。然而,我与颜氏贤达交流时,谈及老谱之失,旧说之误,有少数颜氏贤达感情用事,偏执旧说,甚至抬出先祖来压制异议:老谱旧说不得妄论,否则,就是对老谱不敬、对先祖不孝。

少数颜氏贤达,维护老谱旧说,虽然体现了对颜氏老谱的尊重和对颜氏先祖的孝心,但是感情用事影响追本溯源,不利于为姓源诸说匡谬正误、为颜氏历史正本清源。

我认为少数颜氏贤达,首先应该转变观念,正确理解老谱之失和子孙之孝。“人非圣贤,孰能无过,过而能改,善莫大焉”。掩老谱之失,子孙之小孝;正姓源之误,子孙之大孝。行小孝而舍大孝,其实非孝;舍小孝而行大孝,方为至孝。然后应该改变态度,正确对待老谱之失、旧说之误。“君子之过也,如日月之食焉;过也,人皆见之;更也,人皆仰之。”颜氏后裔不要将颜氏起源当成敏感话题,应该实事求是、“有则改之”,为姓源诸说匡谬正误、为颜氏历史正本清源,敬宗法祖,以尽孝道。

关于颜氏起源,不是三言两语就能说清楚、道得明的。因此,在成都第十一届世界颜氏联谊大会前,我婉拒了大会组委会颜其礼会长的安排,错失了一次宝贵的交流机会。在此,我将与《颜氏溯源》有关的问题,向关心颜氏历史和颜氏文化的贤达予以说明:

《颜氏溯源》,不是第一个对后汉圈称的“伯颜说”提出异议的,在姓氏研究中,有南朝王俭、宋代王应麟、明代顾炎武、当代巫声惠……,在颜氏家族中,中唐时期,有长安颜氏诸贤;明清以降,有湖南衡东颜氏、浙江义乌颜氏、浙江温岭颜氏、台湾下营颜氏和澎湖颜氏……,《颜氏溯源》,却是第一部以颜氏起源作为研究课题进行综合考证的专著。

《颜氏溯源》,依据颜氏家谱,参阅先秦文献,佐以考古发现,博采研究成果,进行综合考证。对颜氏起源诸说,分别进行评价和分析;对“颜氏之源”和“颜氏之先”进行了深入考证,最后得出结论:

(一)、颜氏之先:颜氏家族源出鲁国公族,鲁国公族源出周朝王族,周朝王族源出姬姓氏族,姬姓氏族源出姜姓氏族。

(二)、颜氏之源:鲁公伯禽少子友父,字颜,其子孙从鲁国公室分族,鲁君以字命族, 因此,其子孙以“颜”为氏,以友父为始祖。颜氏之源在鲁国曲阜,鲁国曲阜才是颜氏之根。

(三)、颜氏烈祖:文王伯昌,为颜氏之皇祖;周公叔旦,为颜氏之烈祖;鲁公伯禽,为颜氏之文祖;公子颜友,为颜氏之始祖。

需要说明的是,《颜氏溯源》的结论,只是一家之言,尚未成为定论。研究颜氏起源,需要关心颜氏历史和颜氏文化的贤达共同参与、广泛交流;尤其需要世界颜氏联谊总会,为颜氏起源的研究搭建一个平台——组织颜氏起源研讨会,以形成共识——经得起时间检验的结论。

我愿意与关心颜氏历史和颜氏文化的贤达,就颜氏起源进行深入交流,为姓源诸说匡谬正误、为颜氏历史正本清源,尽一份心,出一点力。

《颜氏文化研究》主编、《颜氏溯源》作者:颜昌雄

二0 一二年十二月写于武昌南湖

关于颜氏起源,存在三种说法:

(一)“伯颜说”:认为颜氏根在郳(ni同:倪)城,出自曹姓,邾子伯颜少子友封于郳国,其子孙以先祖的名字“颜”为氏,简称为“伯颜说”。

后汉圈称最早涉及颜氏起源,在《陈留风俗传》中以为:“颛(zhuan同:专)頊(xu同:需)玄孙陆终第五子曰安,周武王封其苗裔于邾,后邾武公夷父,字曰颜,《公羊传》谓之颜公,后遂为颜氏。”此后,历代姓氏学者,在阐述颜氏起源时,有部份沿袭后汉圈称“伯颜说”。

(二)“伯禽说”:认为颜氏源在曲阜,出自姬姓,鲁公伯禽有支庶食采颜邑,其子孙以先祖的采邑“颜”为氏,简称为“伯禽说”。

南朝王俭最早提出与后汉圈称不同的说法,在《名贤氏族言行类稿》、《姓谱》中提出: “颜氏出自鲁伯禽支庶,食采颜邑,因氏。”此后,历代姓氏学者,在阐述颜氏起源时,有部份主张南朝王俭的“伯禽说”。

(三)“二源说”:认为颜氏起源有二,其一根在郳城,出自曹姓,邾子伯颜少子友封于郳国,其子孙以先祖的名字“颜”为氏;其一源在曲阜,出自姬姓,鲁公伯禽有支庶食采颜邑,其子孙以先祖的采邑“颜”为氏,简称为“二源说”。

为姓源诸说匡谬正误,为颜氏历史正本清源,是颜氏后裔的共同责任。关于颜氏起源,众说纷纭,出现了“伯颜说”、“伯禽说”、“二源说”三种不同说法。从理论上讲,这三种不同说法存在两种可能:一是只有一种说法是正确的,其余说法都是错误的;二是三种说法都是错误的。因此,探寻颜氏起源,必须廓清关于颜氏起源的错误说法,以消除笼罩在颜氏起源上的重重迷雾。

探索颜氏姓源三种说法,却成了追溯颜氏姓源不可回避的话题。下面就关于颜氏姓源的三种说法,分别进行评价和分析,让我们对其有一个全面的了解和认识,达到去伪存真,辨明是非,匡谬正误,还原历史的目的。

一、“伯颜说”:

(一)“伯颜说”的观点:认为颜氏根在郳(ni 同:倪)城,出自曹姓,邾子伯颜少子友封于“郳国,其子孙以先祖的名字“颜”为氏,简称为“伯颜说”。

(二)“伯颜说”的由来:

最早涉及颜氏起源的是后汉圈称。圈称在《陈留风俗传》中以为:“颛頊玄孙陆终第五子曰安,周武王封其苗裔于邾,后邾武公夷父,字伯颜,《公羊传》谓之颜公,后遂为颜氏。” 此后,东晋葛洪在《要用字苑》中,阐述颜氏起源时,沿袭了后汉圈称的说法;东晋颜含在

《颜氏家谱》中,阐述颜氏起源时,采用了后汉圈称的说法。因此,形成了“伯颜说”。

(三)“伯颜说”的影响:

后汉圈称的《陈留风俗传》,虽然不是姓氏学专著,但是因为它最早涉及颜氏起源而提出“伯颜说”,对后世的颜氏文化研究和颜氏家族修谱产生了深远的影响。

在姓氏文化研究方面,后世学者在涉及颜氏起源时,大多以“先入为主”,沿袭后汉圈称的“伯颜说”,其中不乏名家名著。诸如:唐代颜籀的《姓氏急就章注》、唐代林宝的《元和姓纂》、宋代邓名世的《古今姓氏书辨证》、宋代郑樵的《通志·氏族略》、清代颜光敏的《姓氏考》以及《新唐书》、《汉语大辞典》等,也沿袭了“伯颜说”。

在颜氏家族修谱方面,东晋颜含续修的《颜氏家谱》,在阐述颜氏起源时,最早采用后汉圈称的“伯颜说”。诸如:唐代颜真卿续修的《颜氏家谱》、明代陈镐主修的《陋巷志》、清代

颜星修编的《颜氏总谱》、国伟与颜景琴主编的《新编〔陋巷志〕》、颜坚生主修的《颜氏通谱》等具有代表性和影响力的谱牒,也沿袭了“伯颜说”。

(四)“伯颜说”的要点:

明代陈镐主修的《陋巷志》,沿袭了后汉圈称、东晋颜含和唐代颜真卿的基本观点,以宋代《东鲁郡颜氏族谱总序》为基础,参阅《史记》,对邾子曹侠的先世谱系进行规范。而当代国伟、颜景琴主编的《新编〔陋巷志〕》,则在明代陈镐主修的《陋巷志》的基础上,对“伯颜说”作了进一步发挥,进行了全面的论述。根据《陋巷志》和《新编〔陋巷志〕》的有关阐述,“伯颜说”的要点可以概括为以下几点:

1、颜姓受姓的由来:

邾子夷甫,字伯颜,其小儿子邾友被周宣王封于郳国,按照当时的宗法制度,邾友另立一支,按照当时的命族“惯例”,邾友以其父亲夷甫之字伯颜的“颜”字作为氏姓,于是,邾友被颜氏家族称为颜友,因此,郳国成为颜姓国,邾友的子孙成为颜氏家族。

2、颜氏衍鲁的原因:

小邾子国,为子爵小国,需要依靠鲁国的支持,来保证国家的安定,因此,成为鲁国附庸。于是,邾友及其子孙世世事鲁为卿大夫,世居曲阜,至春秋而成为鲁国望族。

3、颜氏家学的渊源

小邾国学,因为邾友及其子孙世世事鲁为卿大夫,而演变成为颜氏家学,小邾国学的重要内容《易》,也成为了颜氏家学的重要内容。

(五)“伯颜说”的错误:

从后汉圈称的《陈留风俗传》,到当代国伟、颜景琴主编的《新编〔陋巷志〕》,在阐述颜氏起源时,或牵强附会、或轻信盲从、或感情用事,没有对颜氏起源进行深入考证,常常杜撰史事,以自圆其说。

1、牵强附会

后汉圈称在阐述颜氏起源时,就犯了牵强附会的通病,其“伯颜说”有三点先天不足: 一是误解伯颜,二是推论不严,三是缺乏证据。

(1)、误解伯颜

后汉圈称在《陈留风俗传》中称:“邾武公夷父,字伯颜,《公羊传》谓之颜公”。其实,“伯颜”不是邾武公之字,而定邾武公之名。

“伯颜”,原本氏族名称,是上古时期阿尔泰族支系。在历史文献中,或写作“伯夷”(《史记·五帝本纪》);或写作“伯益”(《史记·夏本纪》);或写作“伯翳”(《史记·秦本纪》);魏晋以降,则写作“伯颜”,其实是用一族名的异译。阿尔泰族,后来分为三大族系:女真系、蒙古系和突厥系。伯颜族系,在历史上是一个显赫的氏族,曾经是阿尔泰之王族、尧舜之四岳,几经分化而分属三大族系。因此,在蒙古语中为富贵、富有之意。阿尔泰贵族后裔,有以族名作为姓氏、或者名字的习俗。曹姓邾氏,原本东夷之族,为阿尔泰族支系。邾子伯颜, 就是按照氏族习俗以族名“伯颜”作为名字的。

“伯颜”,是阿尔泰语的音译词。音译词,是不能当成意译词来理解的。可是,后汉圈称却错把音译当意译,以“《公羊传》谓之颜公”为据,按汉语文化常识而析之,将“伯颜”之“伯”,视为排行,将“伯颜”之“颜”释为字号。

由此可见,后汉圈称不知“伯颜”源于阿尔泰族“伯颜”氏族之名,而误解了邾武公伯颜的名号。

(2) 推论不严

后汉圈称仅见“邾武公名夷甫,字伯颜,《公羊传》谓之颜公”,便得出“后遂为颜氏” 的结论,这与后汉圈称对于姓氏制度的了解和分析问题的逻辑有关。

周代姓氏制度,是以宗法制度和分封制度为基础的一项制度。《左传·隐公八年》有云:

“天子建德,因生以赐姓,胙之土而命之氏。诸侯以字为谥,因以为族。官有世功,则有官族,邑亦如之。”

“天子建国,诸侯立家”。诸侯为卿大夫的子孙命族,常常是以字命族,以官命族,以邑命族,也有以谥号、行辈、排行、住地……命族的。

后汉圈称在先秦文献中,没有看到与“颜”字有关的官名、邑名,仅见“邾武公名夷甫,字伯颜,《公羊传》谓之颜公”与“颜”字有关,于是,在后汉圈称看来:

因为 ①命族方式有以字命族的;

②“邾武公名夷甫,字伯颜,《公羊传》谓之颜公”;所以 邾武公的后裔受姓是得之其字“颜”,“后遂为颜氏”。

后汉圈称因为“邾武公名夷甫,字伯颜,《公羊传》谓之颜公”,就认为“后遂为颜氏”。这说明后汉圈称推论颜氏起源,以“或然”为“必然”,其逻辑是不够严密的。如果以后汉圈称推论颜氏起源的逻辑,来推论春秋时期鲁国宗伯夏父弗忌姓源的话,那么,邾子伯颜之子夏父岂不成了夏父弗忌的始祖?

(3) 缺乏证据

在小邾的故土上,没有颜氏历史文化遗存;在先秦文献中,没有颜氏源出小邾的记载。其实,后汉圈称仅见“邾武公名夷甫,字伯颜,《公羊传》谓之颜公”,便是牵强附会,认为邾武公夷甫伯颜“后遂为颜氏”,这是没有说服力的。这也既不能说明“颜公”的后裔一定以颜为氏,也不能说明颜氏就是“颜公”的后裔。因此,顾炎武在《日知录·氏族》中批评后汉圈称、东晋葛洪:“按:《左传·襄公·十九年》‘齐侯娶于鲁,曰颜懿姬,其姪鬷声姬。’注曰:‘颜、鬷皆姬母氏。’则颜之为姬姓鲁族,审矣。其出于邾之说,本自圈称、葛洪,蓋徒见《公羊》于邾有颜公之称,而不考之于《左氏》也。莒之犂比公,岂必为犂弥之祖乎?”

2、轻言盲从

东晋葛洪,博览群书,名重一时。可是,在《要用字苑》中,涉及颜氏起源时,葛洪对于圈称的“伯颜说”,既不拷问疑点,也不深究是非,轻言盲从,顺手拈来,沿袭了圈称的“伯颜说”,不知不觉的成了“伯颜说”的第二代传人。因此,后世姓氏学者在谈及“伯颜说”时,常常将“圈、葛”并提。

东晋颜含,字弘都,琅琊临沂人,以孝友闻名当世。出生世家,曾祖颜盛,历任青、徐二州刺史,封关内侯:祖父颜钦,给事中;父亲颜默,汝阳太守。

东晋颜含续修《颜氏族谱》,在阐述颜氏起源时,最早采用了后汉圈称、东晋葛洪的“伯颜说”。

东晋时期,关于颜氏起源,还只有“圈、葛”的“伯颜说”一种说法,直到刘宋时期, 南朝王俭在《名贤氏族言行类稿》和《姓谱》中,在阐述颜氏起源时,才提出与后汉圈称、东晋葛洪不同的看法,认为“颜氏出自鲁伯禽支庶,食采颜邑,因氏”即“伯禽说”。于是, 关于颜氏起源,就有了第二种说法,这也已是颜含修谱过后的事情了。

后汉圈称是略早于颜含的知名学者,东晋葛洪是与颜含同时的知名学者。“圈、葛”关于颜氏起源的“伯颜说”,为颜含所知,并对颜含产生了影响。因此,颜含续修《颜氏家族》时,依照“南朝谱式”作颜氏受姓源流序,也是极为平常的事情。然而,“圈、葛”的“伯颜说”是名家之言,是有权威性的,这使颜含不得不相信。不过,权威性不等于正确性,也没有进行深入考证,轻信名家,盲从权威,错误地采用了“伯颜说”。

同时,颜含在续修《颜氏家族》时,针对“伯颜说”提出的邾友就是颜氏始祖颜友,没有进行深入考证。其实,在周代以“友”为名的历史名人很多,诸如:郳有“邾友”、郑有“姬友”、鲁有“季友”……而以“友”为名的历史无名人士就更多了。颜含因巧出错,错把邾友当颜友,无意之中冒认了“官亲”。

自东晋南朝以来,姓氏学者在涉及颜氏起源时,“葛洪们”以先入为主,而轻信盲从,因

缺乏主见而人云亦云,以致“伯颜说”流传广泛、影响深远。因此,具有相当高的“市场占有率”。

3、感情用事

自东晋颜含续修《颜氏家族》,在颜氏受姓源流序中,采用后汉圈称的“伯颜说”之后,颜氏家族历代续谱,均沿袭“伯颜说”,感情用事,以孝为学,或照抄旧谱,或伪证姓源。

(1) 照抄旧谱

初唐时期,颜籀、颜相时等人曾经续修《颜氏家族》,关于颜氏受姓源流,却照抄旧谱,沿袭后汉圈称的“伯颜说”。颜籀,名师古,按例作《颜氏姓考》:

颜氏本出颛頊之后,颛頊生老童,老童生 吴回, 为高辛氏火正,是谓祝融。祝融生陆终,陆终生六子,其五曰安,是为曹姓,周武王封其苗裔于邾,为鲁附庸。邾武公名夷父,字曰颜,故《春秋公羊传》谓之颜公,其后遂称颜氏,齐鲁为盛族。孔子弟子达者七十二人,颜氏有八人焉。(引自海丰《颜氏族谱》)

吴回, 为高辛氏火正,是谓祝融。祝融生陆终,陆终生六子,其五曰安,是为曹姓,周武王封其苗裔于邾,为鲁附庸。邾武公名夷父,字曰颜,故《春秋公羊传》谓之颜公,其后遂称颜氏,齐鲁为盛族。孔子弟子达者七十二人,颜氏有八人焉。(引自海丰《颜氏族谱》)

同时,颜籀在作《急就章注》阐述颜氏源流时, 也沿袭了后汉圈称的“伯颜说”。其“颜文章”条下注云:

颜氏本出颛頊之后,颛頊生老童,老童生吴回, 为高辛火正,是谓祝融。祝融生陆终,陆终生六子, 其五曰安,是为曹姓,周武王封其苗裔于邾,为鲁附庸,在鲁国邹县,其后,邾武公名夷父,字曰颜, 故《春秋公羊传》谓之颜公,其后遂称颜氏,齐鲁之间,皆为盛族。

颜籀,字师古,祖辈琅琊临沂(今山东费县诸满村)生于京兆万年(今陕西西安市),且出身世家,祖父颜之推,父亲颜思鲁。兄弟四人,二弟颜相时、三弟颜勤礼、四弟颜育德。初唐时,颜籀与颜相时、

颜勤礼同为弘文、崇贤两馆学士,校定经史;颜育德任太子通事舍人,于司经校定经史,时称“颜门四学士”。

颜籀既然在初唐时,是被称誉为“左丘明、班孟坚忠臣”的著名学者、经史专家、训诂大师,是不可能不知道《左传·襄公十九年》有“齐侯娶于鲁,曰颜懿姬,无子,其姪鬷声姬生光,以为太子”的记载的,是不可能不理解颜懿姬,是姬姓、颜氏、谥懿而被称为颜懿姬的。颜籀虽然知道颜氏旧谱采用“伯颜说”是错误的,但是,颜籀患得患失,不愿因为纠正《颜氏家族》关于颜氏起源的错误,而招来家族的指责和社会的非议。于是“难得糊涂”,感情用事,照抄旧谱。孰不知,由于颜籀不愿纠正《颜氏家族》关于颜氏起源的错误,这对之后颜氏历代续修家谱造成了多么大的影响。

(2) 伪证姓源

中唐时期,唐德宗建中元年庚申(780 年)颜真卿续修《颜氏家族》,在颜氏受姓源流序中,不仅沿袭后汉圈称的“伯颜说”和颜含、颜籀的旧谱之说,而且力主旧说,伪证姓源。

①力主旧说

颜真卿在重修《颜氏家谱》时,有人质疑后汉圈称的“伯颜说”,主张改用南朝王俭的“伯禽说”。颜真卿面对质疑,力排众议,主张旧说。因此,颜真卿的《世系谱序》,遵祖颜含、颜籀旧谱,沿袭后汉圈称的“伯颜说”:

颜氏之先,出自黄帝之孙晏安,为曹姓。其裔邾武公,名夷甫,字伯颜。子友,别封郳,为小邾子,遂以颜为氏,世为鲁国卿大夫。孔门达者七十二人,颜氏有八,回居四科之首。其后,战国有率斶,秦有芝贞,汉有异肆安乐,魏有斐盛。盛字叔台,历青徐二州刺史,关内侯。其后,子孙咸著宦族,有若弘都之德行、巴陵记室之书翰、特进黄门之文章、秘监华州之学识。肇自鲁国,迄于圣代,纷纶盛美,举集于兹。述遵前人,不敢失坠。

建中元年岁次庚申秋七月癸亥朔,四十代孙、光禄大夫、行太子少师、充礼仪使、上柱国、鲁郡开国公真卿,重修颜氏家谱叙。

②伪证姓源

颜真卿在重修《颜氏家谱》时,颜氏起源,颜氏家族就有人对后汉圈称的“伯颜说”产生了疑问,或许曾经质疑:

如果颜氏是邾友的后裔,那么,为何颜氏不居郳而居鲁?如果颜氏是邾友的后裔,那么,为何颜氏不事郳而事鲁?

……

颜真卿力主后汉圈称的“伯颜说”,就不能回避人们的质疑,于是,颜真卿开始为后汉圈称的“伯颜说”寻找依据,进行补证,以自圆其说:

《颜氏家庙碑》:“唐故通议大夫、行薛王友、柱国、赠秘书少监、国子祭酒、太子少保颜君庙碑铭并序。第七子、光禄大夫、行吏部尚书、充礼部、上柱国、鲁郡开国公真卿撰书, 集贤学士李阳冰撰额。

……其先出于颛頊之孙祝融,融孙安为曹姓,其裔邾武公,名夷甫,字伯颜,子友,别封郳,为小邾子,遂以颜为氏,多仕鲁为卿大夫……铭曰:系我宗,邾武公,子封郳,鲁附庸……”

颜真卿为后汉圈称的“伯颜说”寻找依据,进行补证,却以“(郳为)鲁附庸”作为依据,来说明“颜氏居鲁、多仕鲁为卿大夫”的原因,以解答人们对于后汉圈称的“伯颜说”的质疑。后世“伯颜说”论者又以此为前提,提出了一些新的说法,“附庸于鲁”变成了“伯颜说”论者自圆其说的“原生观点”。于是,颜真卿在有意无意之间,开创了后来颜氏家族历代续谱伪证姓源的先河。

中唐以来,颜氏家谱的历代编修,大多遵从颜真卿,执后汉圈称的“伯颜说”。不过,后世学者对于颜师古和颜真卿感情用事、以孝为学,也有予以批评的。

宋代郑樵的《通志·氏族略》记载:“真卿尚书《谱》云:‘未知俭何所凭?故当依圈、葛二家及旧谱为定。’”颜真卿只质疑“伯禽说”的“未知俭何所凭?”,为何不问“圈、葛何所凭?”

巫声惠在《中华姓氏大典》中批评:“‘颜氏’之源有二说,一为邾颜公之后,一为鲁伯禽之后。唐颜师古为博古专家,颜真卿也以人品、书法为天下重,而于自家历史均执邾颜公一源,以王俭之说为无据。但宋王应麟主鲁伯禽之后说。《日知录》举‘颜懿姬’,以阐明颜为姬姓,不仅为王俭、王应麟提供了注脚,更驳正了师古、真卿之偏执。”

(六)“伯颜说”的依据1、关于“附庸于鲁”

自颜真卿撰书的《颜氏家庙碑》以“……铭曰:系我宗,邾武公,子封郳,鲁附庸……”为依据,来说明“颜氏居鲁、多仕鲁为卿大夫”的原因。明代陈镐主修的《陋巷志》称“以其附庸于鲁,故世世事鲁为卿大夫。”,“附庸于鲁”是说明颜氏居鲁、世世事鲁的原因,来证明后汉圈称的“伯颜说”的正确性的依据。然而,郳国“附庸于鲁”,于史无证,纯属杜撰。

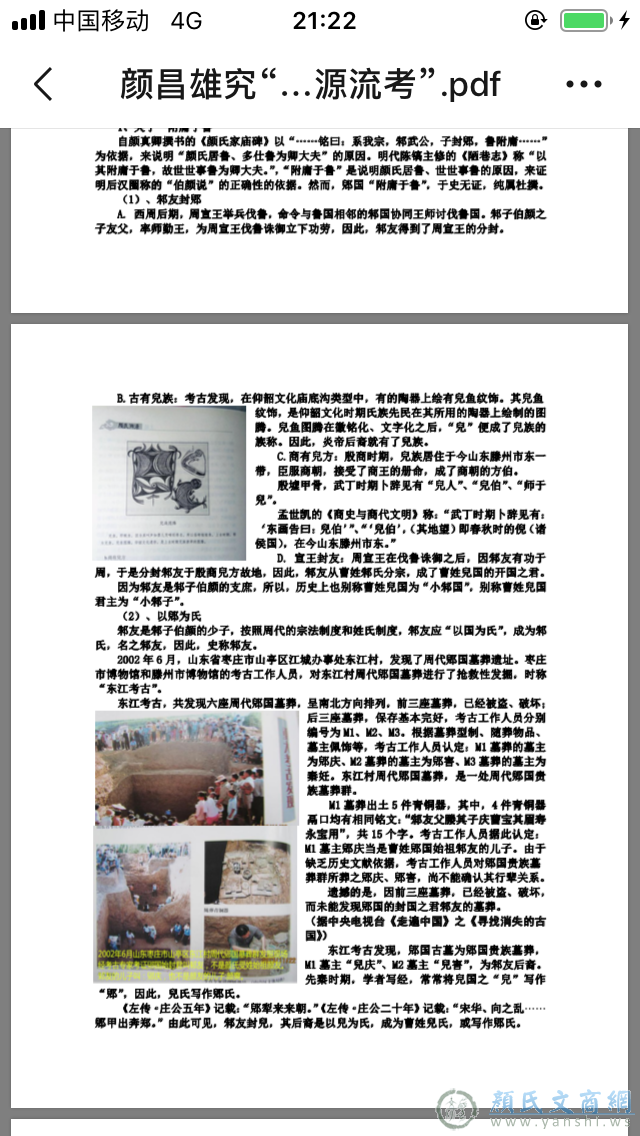

(1) 、邾友封郳

A. 西周后期,周宣王举兵伐鲁,命令与鲁国相邻的邾国协同王师讨伐鲁国。邾子伯颜之子友父,率师勤王,为周宣王伐鲁诛御立下功劳,因此,邾友得到了周宣王的分封。

B. 古有兒族:考古发现,在仰韶文化庙底沟类型中,有的陶器上绘有兒鱼纹饰。其兒鱼

纹饰,是仰韶文化时期氏族先民在其所用的陶器上绘制的图腾。兒鱼图腾在徽铭化、文字化之后,“兒”便成了兒族的族称。因此,炎帝后裔就有了兒族。

纹饰,是仰韶文化时期氏族先民在其所用的陶器上绘制的图腾。兒鱼图腾在徽铭化、文字化之后,“兒”便成了兒族的族称。因此,炎帝后裔就有了兒族。

C. 商有兒方:殷商时期,兒族居住于今山东滕州市东一带,臣服商朝,接受了商王的册命,成了商朝的方伯。

殷墟甲骨,武丁时期卜辞见有“兒人”、“兒伯”、“师于兒”。

孟世凯的《商史与商代文明》称:“武丁时期卜辞见有:‘东画告曰:兒伯’”、“‘兒伯’,(其地望)即春秋时的倪(诸侯国),在今山东滕州市东。”

D. 宣王封友:周宣王在伐鲁诛御之后,因邾友有功于周,于是分封邾友于殷商兒方故地,因此,邾友从曹姓邾氏分宗,成了曹姓兒国的开国之君。

因为邾友是邾子伯颜的支庶,所以,历史上也别称曹姓兒国为“小邾国”,别称曹姓兒国君主为“小邾子”。

(2) 、以郳为氏

邾友是邾子伯颜的少子,按照周代的宗法制度和姓氏制度,邾友应“以国为氏”,成为邾氏,名之邾友,因此,史称邾友。

2002 年 6 月,山东省枣庄市山亭区江城办事处东江村,发现了周代郳国墓葬遗址。枣庄市博物馆和滕州市博物馆的考古工作人员,对东江村周代郳国墓葬进行了抢救性发掘,时称“东江考古”。

东江考古,共发现六座周代郳国墓葬,呈南北方向排列,前三座墓葬,已经被盗、破坏;

后三座墓葬,保存基本完好,考古工作人员分别编号为 M1、M2、M3。根据墓葬型制、随葬物品、墓主佩饰等,考古工作人员认定:M1 墓葬的墓主为郳庆、M2 墓葬的墓主为郳害、M3 墓葬的墓主为秦妊。东江村周代郳国墓葬,是一处周代郳国贵族墓葬群。

M1 墓葬出土 5 件青铜器,其中,4 件青铜器鬲口均有相同铭文:“邾友父媵其子庆曹宝其眉寿永宝用”,共15个字。考古工作人员据此认定: M1 墓主郳庆当是曹姓郳国始祖邾友的儿子。由于缺乏历史文献依据,考古工作人员对郳国贵族墓葬群所葬之郳庆、郳害,尚不能确认其行辈关系。

遗撼的是,因前三座墓葬,已经被盗、破坏, 而未能发现郳国的封国之君邾友的墓葬。

(据中央电视台《走遍中国》之《寻找 消失的古国》)

消失的古国》)

东江考古发现,郳国古墓为郳国贵族墓葬, M1墓主“兒庆”、M2墓主“兒害”,为邾友后裔。先秦时期,学者写经,常常将兒国之“兒”写作

“郳”,因此,兒氏写作郳氏。

《左传·庄公五年》记载:“郳犁来来朝。”《左传·庄公二十年》记载:“宋华、向之乱……郳甲出奔郑。”由此可见,邾友封兒,其后裔是以兒为氏,成为曹姓兒氏,或写作郳氏。

邾友封于兒国,成为曹姓兒国的开国之君,按照周代宗法制度和姓氏制度,邾友后裔应“以国为氏”,成为兒氏。东江考古发现,郳国古墓为郳国贵族墓葬,M1墓主“兒庆”、M2墓主“兒害”,为邾友后裔,因此,邾友后裔不是颜友后裔。

先秦时期,学者写经,常常将兒国之“兒”字写作“郳”(通假字),因此,兒氏写作郳氏。郳庆是邾友的儿子,这说明郳庆的父亲不姓颜而姓郳,无疑,邾友就不是颜友!沉寂二千多年的颜氏起源之迷,就由这一惊人的考古发现揭开了迷底。什么“伯颜说”?什么“二源说”,在此考古证据面前,不攻自破!

(1)、关于以颜姓国

国伟、颜景琴主编的《新编〔陋巷志〕》称:“友被封于小邾后,对公爵曹姓邾国来说已是另一支派,其后裔不得继续以曹为姓。友据当时的惯例(友作为被封国的国君,按周代的宗法制度和姓氏制度这一惯例,是“以国为氏”即以邾国之“邾”为氏,为邾友,而不是违反周代的宗法制度和姓氏制度而强行“后遂为颜氏。)以其父邾武公夷甫的字‘颜’为姓氏, 小邾遂为颜姓国。颜氏族谱中称友为颜友,即是小邾国颜姓的起源。”、“颜姓小邾国成为姬姓鲁国的附庸之后,根据当时的体制,颜姓君主在小邾国国内仍为国君,但在鲁国却是臣子, 是有封国的鲁国大夫。”然而,郳国(小邾国)“以颜姓国”之说,于史无证。

彝铭记载,邾子伯颜之子友父为“邾友”,而非“颜友”;邾友后裔是“以兒为氏”,而非 “以颜为氏”。据此推之,郳国(小邾国)“以颜姓国”之说,实为《新编〔陋巷志〕》以此说明颜氏家族是邾友后裔的弥缝之说。

①邾友不是颜友

当代国伟、颜景琴主编的《新编〔陋巷志〕》称:“‘邾’友据当时的惯例以其父邾武公夷甫的字‘颜’为姓氏,小邾遂为颜姓国,颜氏族谱中称友为颜友。”

《新编〔陋巷志〕》认为:邾友就是颜友氏,即郳国始祖邾友就是颜氏始祖颜友。其实,邾友不是颜友。只要我们比对邾友与颜友的生年和考证西周彝器《九年卫鼎》,便知邾友不是颜氏始祖,颜友不是郳国始祖。

②邾友与颜友生年比对A、邾友生年

按詹子庆的《夏史与夏代文明》之《九年卫鼎》法,即:“以通常一世为25——30年计”

的算法,根据历史文献记载,周宣王三十二年(公元前796年),周宣王伐鲁诛御。邾友有功于周,封国于郳。其时,邾友已经成年(或已三十出头, 假定为33 岁左右)。据此推之,邾友大致生年为

(796+33=829)公元前 829 年前后,即西周共和十三年前后。

(796+33=829)公元前 829 年前后,即西周共和十三年前后。

B、颜友生年

同样按照上述《九年卫鼎》法,根据颜友世谱和世代年龄,以颜子生年(公元前 513年)为基点,综合颜有、颜路的排行和颜路三十三而生颜 子 等 因 素 推 之 , 颜 友 的 大 致 生 年 为

(17X30+2X3+3X3+3+513=1041)公元前 1041 年

前后,即周成王二年(鲁公伯禽二年)。

颜友的大致生年为周成王二年(鲁公伯禽二年),即公元前1041年,而邾友的大致生年为西

周共和十三年,即公元前 829 年,可见,颜友比邾友的年龄要大 212 年左右,前后相隔七代人。这一比对说明:颜友与邾友不是同一时期的人,更不是同一个人。

西周彝器《九年卫鼎》,有关颜陈、颜始等人的记载,证明在邾子伯颜之前,就已经有了

颜氏家族。据此,可以否定颜氏“出自邾子伯颜”的说法。

考右发现——陕西岐山董家村出土的西周彝器《九年卫鼎》,彝器铭文已经有了关于颜陈、颜始等人的记载,可以充分说明了在邾友之前就已经有了颜氏家族,佐证了颜氏源头在鲁国曲阜, 而不在小邾国郳城;也佐证了鲁国颜氏始祖颜友, 早于郳国始祖邾友的推论。

据颜友与邾友的年龄和陕西岐山董家村考古发现而推之,邾友不是颜氏始祖,颜友也不是郳国始祖。从中可以得出这样的结论:郳城不是颜氏之根,曲阜才是颜氏之源;鲁公伯禽才是颜友之父,而颜友才是我们颜氏家族的受始祖,即我们颜氏家族的始祖。

(2)、春秋时期,郳为列国

关于“封为附庸”。《左传·庄公五 年》记载:“郳犁来来朝”,杜预:“附庸国也”。杜预之所以认为郳国是“附庸国也”,是因为他把“郳犁来来朝”的“朝”,理解为“臣见君”的“朝见”之意。其实,“郳犁来来朝”的“朝”,在此并非“臣见君”的“朝见”之意,而是平等的“拜会”和“访问”之意。《左传·文公十五年》称:“诸侯五年

年》记载:“郳犁来来朝”,杜预:“附庸国也”。杜预之所以认为郳国是“附庸国也”,是因为他把“郳犁来来朝”的“朝”,理解为“臣见君”的“朝见”之意。其实,“郳犁来来朝”的“朝”,在此并非“臣见君”的“朝见”之意,而是平等的“拜会”和“访问”之意。《左传·文公十五年》称:“诸侯五年

再相朝,以修王命,古之制也”。诸侯之间的“拜会”和“访问”,是周朝的一种“外交惯例”。

《汉语大字典》:“朝,访;见。《正字通·月部》:‘朝,同类往见曰朝’。清赵翼《陔余丛考》卷二十二:‘古时凡诣人皆曰朝。’《谷梁传·桓公九年》:‘诸侯相见曰朝。’《吕氏春秋·求人》:‘昔日尧朝许由于沛泽之中’”,因此,“郳犁来来朝”,表明郳国是诸侯列国,而不是“附庸国”。

春秋时期,郳国虽然国小力弱,但还能够独立于诸侯之林,还没有沦为附庸的列国。

序号 | 时间 | 历史事件 |

1 | 庄公五年秋 | 郳犁来来朝,名,未王命也。 |

2 | 庄公十五年秋 | 宋人、齐人、邾人伐郳。 |

3 | 僖公七年夏 | 小邾子来朝。 |

4 | 襄公二年冬 | 仲孙蔑会……小邾人于戚,遂成虎牢。 |

5 | 会于戚……滕、薛、小邾之不至。 | |

6 | 复会于戚……小邾之大夫皆会。 | |

7 | 襄公六年冬 | 晏弱围棠……迁莱于郳。 |

8 | 襄公七年 | 小邾穆公来朝,亦始朝公也。 |

9 | 襄公九年冬 | 公会……小邾子、齐世子光伐郑。 |

10 | 杞人、郳人从赵武、魏绛斩行栗。 | |

11 | 襄公十年春 | 公会……小邾子、齐世子光会吴于柤。 |

12 | 襄公十年秋 | 公会……小邾子伐郑。 |

13 | 襄公十一年夏四月 | 公会……小邾子伐郑。 |

14 | 襄公十一年秋七月 | 公会……小邾子伐郑,会于萧鱼。 |

15 | 襄公十四年春 | 季孙宿、叔老会……小邾人会吴于向。 |

16 | 襄公十四年夏四月 | 叔孙豹会……小邾人伐秦。 |

17 | 襄公十六年春三月 | 公会……小邾子于湨梁。 |

18 | 晋侯……小邾之大夫盟曰:“同讨不庭。” | |

19 | 襄公十八年冬十月 | 公会……小邾子同围齐。 |

20 | 襄公二十年夏六月 | 公会……小邾子盟澶渊。 |

21 | 襄公二十一年冬 | 公会……小邾子于沙随。 |

22 | 襄公二十四年 | 公会……小邾子于夷仪。 |

23 | 襄公二十五年 | 公会……小邾子于夷仪。 |

24 | 襄公二十九年 | 仲孙羯会……小邾人城杞。 |

25 | 襄公三十年冬十月 | 叔孙豹会……小邾之大夫会于澶渊。 |

26 | 昭公三年秋 | 小邾穆公来朝。 |

27 | 昭公四年夏 | 楚子……小邾子、宋世子佐、淮夷会于申。 |

28 | 昭公十年九月 | 小邾人如晋,葬平公也。 |

29 | 昭公十三年秋 | 公会……小邾人于平丘。 |

30 | 昭公十七年春 | 小邾穆公来朝,公与之燕。 |

31 | 昭公十九年 | 邾人、郳人、徐人会宋公,乙亥、同盟于虫。 |

32 | 昭公二十年 | 宋华、向之乱……郳出奔郑。 |

33 | 昭公二十五年 | 季公若之姊为小邾夫人,生宋元夫人。 |

34 | 昭公二十五年夏 | 叔诣会……小邾人于黄父。 |

35 | 昭公三十二年冬 | 仲孙何忌会……小邾人城成周。 |

36 | 定公元年 | 城周……宋仲……曰:“滕、薛、郳,吾役也。” |

37 | 定公四年三月 | 公会……小邾子、齐国夏于召陵,侵楚。 |

38 | 哀公四年 | 宋人执小邾子。 |

39 | 哀公十四年 | 小邾射以句绎来奔。 |

《左传》有关郳国(小邾国)的史事记载,共有39件次(不含经、传重复记载),其中,

郳国(小邾国)参与诸侯会盟事件,就有 27 件次。

春秋时期,郳国(小邾国)是以列国身份频繁地和鲁国、邾国等诸侯国一起参与诸侯会盟的。位列诸侯,表明郳国(小邾国)在政治、经济、外交上是享有自主权的诸侯列国。既然如此,作为享有自主权的诸侯列国的郳国(小邾国),虽然国小力弱,也是一个有尊严的诸侯列国。既然如此,郳国(小邾国)会无缘无故地完全依赖于鲁国,会成为鲁国的附庸国吗? 郳国(小邾国)本来国小力弱,还要靠大批人才来治理,哪里还会派出:认为是颜氏的大批人才到鲁国去,还世世事鲁。更何况,鲁国已有不少的卿大夫,均是鲁本国的支庶来担任,那有这么多位置来由郳国(小邾国)的人来担任鲁之卿大夫这样的高官呢?因此,在史事面前,在铁的证据面前,“颜氏居鲁、多仕鲁为卿大夫”这一杜撰颜氏起源的历史,不攻自破。2002 年九月,山东省枣庄市山亭区人民政府,在“东江遗址”邾友之子郳庆墓地,树立

了一块“小邾国国君颜友墓地”的墓碑,误导海内外颜氏宗亲前往“东江遗址”冒认始祖,凭吊、祭奠小邾国国君邾友。

借机造势:山亭区政府,在“东江遗址”邾友之子郳庆墓地,立碑铭曰“小邾国国君颜友墓地”;滕州市政府,在小邾城街一带(郳城故址),兴建“小邾古韵”,开发旅游景点,立

碑铭曰“公元前七九六年(西周宣王三十二年),颜友封为诸侯国君,在商代兒(倪)城废墟

上建都,国名为‘郳’……”于是,在文化搭台、经济唱戏的背景下,滕州小邾故国诞生了几处名不符实的“古迹”。

借题发挥:国伟、颜景琴主编的《新编〔陋巷志〕》依据有关学者对彝器铭文的解读和小邾故国几处名不符实的“古迹”,以“邾 友”为“颜友”,以“兒乍/刀/夕”为“颜爽”,将郳国世谱与颜氏世谱合二为一,以证明郳族就是颜氏。然而,“乍/刀/夕”,从乍从刀从夕,其音、形、义无可考。《汉浯大字典》是当代收录汉字最多最全

友”为“颜友”,以“兒乍/刀/夕”为“颜爽”,将郳国世谱与颜氏世谱合二为一,以证明郳族就是颜氏。然而,“乍/刀/夕”,从乍从刀从夕,其音、形、义无可考。《汉浯大字典》是当代收录汉字最多最全

(56000 多字)的字典,也没有收录“乍/刀/夕”字。

《汉浯大字典》辑录金文“爽”字字例:

可见,“爽”与“乍/刀/夕”,其字形相去甚远。据此推之,其铭文中的“乍/刀/夕”字,不是“爽”字, “兒乍/刀/夕”不是颜爽。

可见,“爽”与“乍/刀/夕”,其字形相去甚远。据此推之,其铭文中的“乍/刀/夕”字,不是“爽”字, “兒乍/刀/夕”不是颜爽。

权威解读:著名学者王恩田根据彝器铭文“乍/刀/ 夕”字的字形,与先秦彝铭文字进行比对、分析、辨认,认为“乍/刀/夕”字应为“庆”字,且称“兒乍/刀/夕”

为郳庆。(据中央电视台《走遍中国》之《寻找消失的古国》)

换碑改铭:枣庄市山亭区有关单位,对“东江遗址”重新进行规划、保护,拆除了山东省枣庄市山亭区人民政府所立的“小邾国国君颜友墓地”的石碑。2013 年 5 月 26 日,在“东江遗迹”邾友之子郳庆墓地,改换了一块“邾友父之墓”的石碑。“邾友父之墓”石碑铭文: 邾友父(约公元前816年——?),又名肥,邾国国君夷父颜(邾武公)之子,小邾(郳)

国始封君。公元前798 年(周宣王三十年),因夷父颜有功于周王室,周宣王分封邾友父到郳地为君,建立小邾

国始封君。公元前798 年(周宣王三十年),因夷父颜有功于周王室,周宣王分封邾友父到郳地为君,建立小邾

(郳)国。二 0 一三年五月二十六日立。

墓碑名称的修改,表明有关单位接受了大多数专家学者的意见,否定了“小邾国始封之君姓颜名友”的观点,依据青铜铭文和历史文献,确认了“郳国始封之君姓邾名友父”。

值得注意的是,源于郳国公族的倪氏,没有以颜氏宗子世谱作为倪氏宗子世谱;源于郳国公室的吴郡朱氏,没有以颜氏宗子世谱作为吴郡朱氏宗子世谱;研究郳国历史的学者,没有以颜氏宗子世谱作为郳国君主世表的,同样,研究颜氏历史的学者,没有以郳国君主世表作为颜氏宗子世谱的。

山东枣庄“东江考古”,发掘郳国贵族墓葬,出土的一批郳国文化遗存,以实实在在的物证,证明了郳国始封之君名邾友而非颜友,邾友后裔为郳氏而非颜氏。据此,可以否定“颜氏根在郳城”的说法,同时就更加有力的证明了颜氏之源在曲阜,曲阜才是颜氏之根。

关于颜氏起源,最早提出与后汉圈称“伯颜说”不同说法的,是南朝王俭。王俭在《名贤氏族言行类稿》、《姓谱》中提出:“颜氏出自鲁侯伯禽支庶,食采颜邑,因氏焉。”

南朝王俭关于颜氏起源的说法,得到了一些姓氏学者的认同,宋代王应麟在《姓氏急就篇》中,力主颜氏为鲁公伯禽后裔之说,因此,形成了“伯禽说”。

南朝王俭是姓氏学名家,其《姓谱》是姓氏学名著,其关于颜氏起源的“伯禽说”,以名家名著的优势,对后世姓氏文化研究和颜氏家族修谱产生了深远的影响。

后世学者选择“伯禽说”的分两大主流派,一派是旗帜鲜明地力主“伯禽说”,例如:宋代王应麟在《姓氏急就篇》、《辞源》(原版),以及巫声惠的《中华姓氏大典》等;另一派实际上是“二源说”,例如:宋代郑樵的《通志·氏族略》、清代顾炎武的《原姓》,以及《辞源》

(修订版)等,所选择的观点是将“伯禽说”与“伯颜说”并立,以待来考。

在颜氏家族修谱中,选择“伯颜说”的占了主流,被当今世界绝大多数颜氏所公认。然而,也有力挺“伯禽说”的少数颜氏,例如:台湾澎湖颜氏,他们在《君祖衍派族谱》其《序》中云:“稽我始祖出自西周文王之后,周公旦之孙、鲁伯禽公之庶子,居颜邑,赐地为姓。”如

下上图。

明朝时期,湖广衡东(孝友堂)、浙江义乌、浙江温岭、台湾下营乡和澎湖等地的《颜氏族谱》,在其《姓源》和《谱序》中,一改老谱旧说,采用了南朝王俭的“伯禽说”。尤其是浙江温岭颜氏,在其“颜家庙”大门的门楹上,赫然雕刻了一副对联:上联是——“鲁郡乃周公苗裔”,下联是——“颜姓系伯禽子孙”,向世人昭示颜氏家族源出周公、祖尊伯禽。如左下图。

民国十二年(公元1923年),有望出自琅琊的颜氏后裔,因宋代郑樵的《通志·氏族略》有颜氏“出琅琊,本鲁伯禽支庶,有食采于颜邑者,因而著族” 之说,特向颜氏翰博府函询颜氏起源。

时至当代,陕西安康的《颜氏族谱》(1958 年墨稿),在其《谱序》(唐丕玉)中,采用了南朝王俭的“伯禽说”。2004 年,山东临沂第八届世界颜氏文化研讨会上,有颜氏学者旧话重提,因此,南朝王俭的“伯禽说”再度升温,成了颜氏文化研究的热门话题。

时至当代,陕西安康的《颜氏族谱》(1958 年墨稿),在其《谱序》(唐丕玉)中,采用了南朝王俭的“伯禽说”。2004 年,山东临沂第八届世界颜氏文化研讨会上,有颜氏学者旧话重提,因此,南朝王俭的“伯禽说”再度升温,成了颜氏文化研究的热门话题。

关于颜氏起源的“伯禽说”,宋代王应麟的《姓氏急就篇》,清代顾炎武的《日知录·氏族》,当代

台湾的《下营乡颜氏族谱》最具代表性。宋代王应麟的《姓氏急就篇》,是主张“伯禽说”的代表;清代顾炎武的《日知录·氏族》是为“伯禽说”举例论证的代表;当代台湾的《下营乡颜氏族谱》是为“伯禽说”明确先祖世系的代表。

《辞源》(原版)和当代台湾的《下营乡颜氏族谱》,相对集中地阐述了“伯禽说”的要点。

《辞源》(原版)载:“颜,姓。鲁伯禽支子有食采颜邑者,因以为族。”

《下营乡颜氏族谱》载:“颜氏发源于山东曲阜,由周文王第四代孙友食采颜邑,遂以邑为姓,友即颜氏第一始祖。”,在此,可以概括为以下要点:

1、颜氏远祖:周文王——周公旦——鲁伯禽——

2、颜氏始祖:颜友。

3、颜氏受姓:食采颜邑,因以为姓。

4、颜氏发祥:发源于山东曲阜。

关于颜氏起源的“伯禽说”,从南朝王俭的《名贤氏族言行类稿》、《姓谱》,到当代台湾

的《下营乡颜氏族谱》,只给了世人一个简单的结论,却没有提及得出这一结论的具体理由和证据,因此,“伯禽说”受到了世人的质疑。

宋代郑樵的《通志·氏族略》记载:“真卿尚书《谱》云:‘未知俭何所凭?权当依圈、葛二家及旧说为定。’”;宋代邓名世的《古今姓氏书辨证》记载:“谨按:‘颜邑’不见经传,而邾娄颜公事见《春秋公羊传》。”

南朝王俭在阐述颜氏起源时,言之无据,是先天不足之处。因此,缺乏证据,成了“伯禽说”的硬伤,成了怀疑者的把柄,成了认同者的隐痛。

颜府《复函》(公元1923年函询)称:“查琅琊界通无颜邑之炙,因邑氏颜者销歇可想。”;清代顾炎武的《日知录·氏族》载:“按:《左传·襄·十九年》‘齐侯娶于鲁,曰颜懿姬,

无子,其姪鬷声姬生光,以为太子’注曰:‘颜、鬷皆姬母氏’则颜之为姬姓鲁族审矣”然而,其《原姓》却说“谁是谁非,难以独断,爰就两说并立,以待来考。”,将进一步考证“伯禽说”这一难题,留给了后世学者。

清代顾炎武的《辞源》(原版)注释:“颜,姓。鲁伯禽支子有食采颜邑者,因以为族。”然而,在《辞源》(修订版)中却改为:“颜,姓。鲁伯禽支子有食采颜邑者,因以为族。一说邾娄颜公之后,以颜为氏。见宋邓名世《古今姓氏书辨证》二十七册,参阅《元和姓纂》四册。”。清代顾炎武对待南朝王俭“伯禽说”的态度变化和处理方式,可以看到“伯禽说” 因为缺乏证据,对其学术价值产生了负面影响。

综上所述,“伯禽说”认为:“颜氏出自鲁侯伯禽支庶,食采颜邑,因氏焉”。因为缺乏证据,在学术上没有取代“伯颜说”,尚处于“两说并立,以待来考”地位。然而,颜氏起源到了正本清源的时侯了。南朝王俭的“伯禽说”,却像一株开满绚丽花朵之树,终究会盛开于世界之林,这也是人心所向,归望所归的大事。

关于颜友采邑,先秦文献缺载(缺载的根本原因,在于秦始皇的“焚书坑儒”)。因此, 寻找颜友采邑,应该一看地理位置,二看相关历史。

刘宗贤主编的《鲁文化研究》称:“《史记·十二诸侯年表序》载:‘齐晋秦楚,其在成周微甚,封或百里,或五十里。’鲁国在周初跟齐、楚等国差不多,面积并不大。”由此可见, 鲁国疆域在西周初期,只有鲁城曲阜及其周边地区“封或百里,或五十里”,并非《礼记·明堂位》所称的“是以封周公于曲阜,地方七百里”。

寻找颜友采邑,应该对鲁城曲阜近郊地带与颜氏家族有关的村邑,看在春秋晚期之前, 其土地和居民是否曾经有过作为颜氏家族公共财产的历史。

防山之阳的地理位置,在西周初期,位于鲁城曲阜近郊地区。孔母颜征在、复圣颜子、颜氏先祖先后葬在防山之阳,无疑,防山之阳就是颜氏家族“族葬”之地——家族墓地,后世称“颜林”,这也就是颜氏家族公共财产。

综上所述,今山东曲阜东南的防山和防山之阳一带的土地,就是鲁公伯禽分封其少子友的采邑故地。鲁国初期,颜氏始祖颜友的采邑叫做防邑。进而,即破解了颜友采邑之迷,也否定了南朝王俭认为颜氏受姓得之采邑的看法和“鲁伯禽支庶,食采颜邑”的说法。

(6)、关于颜氏始祖

周代的分族制度,是以嫡庶制度为基础,与分封制度相配套的一种宗法制度。

《礼记》:“《丧服小记》:‘别子为祖,继别为宗,继祢者为小宗。有五世而迁之宗,其继高祖者也。是故祖迁于上,宗易于下。尊祖,故敬宗;敬宗,所以尊祖祢也。庶子不祭者, 明其宗也’。”周代的分族制度,是君主(天子或诸侯)根据宗法制度分封其子弟,让其子孙

(从王室或公室)分族,成为(王室之或公室之)小宗,成为相对独立的分支家族(宗族)

的制度。

的制度。

周代的分族制度,分为两个层次,一是王子之子孙从王室分族;二是公子之子孙从公室分族。

公子之子孙从公室分族,又分为两个层次,一是公子之子孙从公室分族;二是公子之子孙在族内立宗。

族内立宗:

别子之嫡传,为“百世不迁”之大宗,“继别为宗”。别子,在家族是“大家长”,在公室是卿大夫,其职位原则上由嫡长子继承(长子无嗣可由次子继承),别子之嫡传,称为继别。继别者,为家族之大宗。

别子之庶传,为“五世而迁”之小宗。“继祢者为小宗”。别子之支庶,没能继承“大家长”的职位,只能在公室做“士”一级官员,其长子也只能继承父辈的职务。“祢”,父庙也。父之神主入庙后,也称为“祢”,因此,别子之支庶,称为“继祢”。“继祢”者,为家族之小宗。

“有五世而迁之宗,其继高祖者也”小宗是宗族之支庶,换言之,小宗是始祖的支裔流亚。因此,小宗以血缘分别亲疏,其亲疏之分始于高祖,故称为“继高祖者”;以世次分别辈份,其世次之别止于五世,故称为“五世而迁之宗”。

小宗是以“己”为基点来分别亲疏的,五世之内的亲属,即同高祖之内的亲属,有丧事,

当服丧服,谓之“五服”。超出五世的亲属,即同高祖之外的亲属,要退出其小宗,不再具有同宗关系,只具有同族关系,即同族不同宗,有丧事,也不服丧服,谓之“出服”。

当服丧服,谓之“五服”。超出五世的亲属,即同高祖之外的亲属,要退出其小宗,不再具有同宗关系,只具有同族关系,即同族不同宗,有丧事,也不服丧服,谓之“出服”。

小宗是以“己”为基点来计算世次的,如果“己” 为“继高祖者”,那么,其上则有高、曾、祖、考(在世称父,逝世称考);如果“己”为“高祖”,那么,其下则有子、孙、曾、玄。因此,“百世不迁”之大宗和 “五世而迁”之小宗,按照宗法关系组成了结构严密、秩序井然的宗族组织。

![]() 、宗庙制度

、宗庙制度

周代,按照宗庙制度,天子、诸侯和卿大夫都应建立祖庙。“天子”的祖庙称为太庙,“诸侯”的祖庙称为宗庙,“卿大夫”的祖庙称为家庙。天子、诸侯和卿大夫的祖庙供奉祖先,是有严格等级规定的。

“诸侯不敢祖天子”

天子之众子不能世君为王,只能受封为诸侯,成为王室之小宗,因此,诸侯不能设立供奉天子的祖庙。

“大夫不敢祖诸侯”

诸侯之众子不能世国为君,只能受封为大夫,成为公室之小宗,因此,大夫不能设立供奉诸侯的祖庙。

“公子不得祢先君”

诸侯之子称公子,公子不能世国为君,只能受封为卿大夫,成为公室之小宗,因此,公子不能设立供奉诸侯的祖庙。

“公孙不得祖诸侯”

公子之子称公孙,公孙不能继承诸侯的君位,只能继承公子的职位,受封为卿大夫。因

此,公孙不能设立供奉诸侯的祖庙。从公室分族之后,按制建立祖庙,只能以公子作为家族的姓祖,“以自卑别于尊者也”。

“别子为祖”

诸侯之众子,有别于继统的嫡长子,因此,被称为“别子”。“别子”,就成了家族的始祖, 始祖的家族,就成了宗族从所由来的初始家族,成为公室小宗,成为相对独立的分支家族。

周代宗法制度规定:天子是诸侯的宗主;诸侯是大夫的宗主;大夫是家族(宗族)的宗主。宗庙制度规定:天子的祖庙,供奉历代天子;诸侯的祖庙,供奉历代诸侯;大夫的祖庙, 供奉历代大夫(家族的宗主)。因此,颜友的子孙在颜友去世后,应建立家庙,供奉颜友神主,以颜友为颜氏家族始祖。不能供奉鲁公伯禽神主,不能以鲁公伯禽为颜氏家族始祖,“以自卑别于尊者也”。

![]() 、颜友为祖

、颜友为祖

周代分族制度规定:“别子为祖”,因此,颜氏始祖颜友应是别子,即诸侯之公子。综合前文所推颜友大致生年(公元前1041年前后),可以推断,鲁公伯禽公子颜友,就是颜氏家族始祖。“伯颜说”论者称“颜友是‘始封于郳’的邾友”,这一说法不符合周代“公子不得祢先君”、“公孙不得祖诸侯”、“别子为祖”的分族原则。邾友是“始封于郳”的国君,按照周代分族制度,是不能作为“别子”家族的始祖的。因此,“颜友是‘始封于郳’的邾友”这一说法是错误的。

1600多年来,围绕后汉圈称的“伯颜说”,历代姓氏学者;颜氏家族续谱,例如:东晋颜含、初唐颜师古与颜相时、中唐颜真卿等先祖;以及明代陈镐的《陋巷志》、当代国伟与颜景琴的《新编〔陋巷志〕》,在阐述颜氏起源时,存在最突出的两大焦点:一是夷甫之后“世世事鲁为卿大夫”,二是颜氏受姓源于夷甫,字伯颜之“颜”字。针对这两大焦点,现在必须: 还原历史,正本清源。

“颜氏之先,出自黄帝之孙晏安,为曹姓。其裔邾武公,名夷甫,字伯颜。子友,别封郳,为小邾子,遂以颜为氏,世为鲁国卿大夫。”这一观点最初源于中唐时期,颜真卿在续谱时,首先提出来的。实际上,这是没有深入研究周代的“世官世禄”和鲁国的“亲亲上恩” 的任官制度造成的错误观点。

周代政治体制,是宗统与君统合一、族权与政权合一、家与国同构的宗法政治体制。因此,周代高官(公、卿大夫)是世官世禄的。

张广志的《西周史与西周文明》有“关于世官世禄”的论述:

“西周时,(实不限于西周,上起夏、商,下讫春秋,大抵如此,唯西周更为典型)的显贵之家,往往父死子继,世代为官。即世官,自然也就世代享有为官的俸禄,即所谓世官(世卿)世禄。此种显贵之家,即所谓世族。”

“西周的王和各诸侯国国君,都铁定是世袭的,故王族(王室)和公族(公室)可以说是最大的世族。公、卿大夫一类的高官,也基本是世袭的,虽其官位可变动,不像王位和君位那样稳定和一成不变。士无采邑,职位低微,自不在一般所谓世官世禄之列,故所谓世官世禄者,主要指公、卿大夫一级。”

《吕氏春秋·仲冬纪·长见》记述:“吕太公望封于齐,周公旦封于鲁。二君者甚相善也,相谓曰:‘何以治国?’太公望曰:‘尊贤上功。’周公旦:‘亲亲上恩。’”《吕氏春秋》所记,虽然不是周公、太公的对话实录,但是,却生动地反映了鲁国和齐国治国用人之道的特

点和差异。

伯禽,是周公之子,封鲁之后,便奉行周公“亲亲上恩”的用人主张,“以昭周公之明德”。鲁国一直坚持周公“亲亲上恩”的用人原则,把官员的选用严格地限定在“伯禽之后”

——鲁国公族,形成了鲁国的任官制度和用人传统。因此,小邾国及其以上曹姓邾国均不是鲁国的世族,更不可能小邾国国君邾友,放弃国君之位,以一个“诸侯”的身份,跑到鲁国屈居为鲁之“卿大夫”,还世世事鲁,这是不符合周代时期的政治体制的。

综上所述,根据周代的“世官世禄”的任官制度,以及鲁国“亲亲上恩”的用人传统推之,颜氏家族是“伯禽之后”——鲁国公族。因此,颜公友父,就是我们颜氏家族的受姓祖。

二、还原“颜氏受姓源于夷甫,字伯颜之‘颜’字”的真相

1、要还原“颜氏受姓源流”的真相,就必须严格遵循周代的分族制度。

我颜氏之受姓始祖颜友,是鲁公之少子属小宗,从鲁国公室分族,在鲁国任卿大夫。周朝曹姓邾氏友父,因有功于周王室,被周宣王封为郳(小邾)国国君,与鲁国的级别

相同,同为诸侯国。

在周代非常严密的宗法制度和姓氏制度面前,公子友父是鲁国公之少子,从鲁国公室分族命氏,是符合周代的分族制度。然而,曹姓邾氏友父是邾子伯颜之次子属小宗,就算邾氏友父以王父之字颜为氏,以郳(小邾)国国君的身份,“过继”到鲁国跟鲁公伯禽当“养子”,要么改姓为“鲁”,叫鲁友父;要么从鲁国公室分族命氏,照此说来,要是这样,就没有“伯颜说”之颜友父了,可能连“邾友父”这个名字也保不了,那就只有另外改氏改名了。那么, 天下哪里还有什么“伯颜说”、“二颜说”呢!同时,让杜撰的什么“鲁附庸”?什么“世世事鲁为卿大夫”之谬论,均消失在历史长河中吧!因此,只有还原历史的本来面目,从鲁国公室分族的鲁公伯禽之少子友父,才是天下颜氏家族正宗的受姓始祖。我们颜氏家族的宗主宗长们、学者会长们:要面对颜氏起源“伯禽说”这一残酷的现实,别再遮遮掩掩了,就挺胸站起来,大声吼一声:我是周王室鲁国公少子颜友父之苗裔!

2、要考证“颜氏受姓源流”的真相,就必须考证颜氏受姓这个关键之点。

颜友的子孙,在颜友生前,是有名无氏的。颜友之子爽,世人只能称之为“公孙爽”。在颜友去世之后,其子孙才由时君命氏,而成为颜氏家族。于是,颜友之子“公孙爽”,世人方称之为“颜爽”。

颜友大致生年为周成王二年(公元前 1041年),即鲁公伯禽二年前后,其兄长考公享年

大约 59 岁左右、炀公享年大约63 岁左右。假设颜友享年大约 63 岁的正负 5岁,那么,颜友

的大致卒年为(1041-63=978)公元前 978年正负 5 年,即鲁幽公宰九年前后。据此推之,鲁幽公九年前后,颜友去世时,其子孙经过亲属提议、大夫朝议、幽公决议,命为“颜”氏, 成为颜氏家族。

黄绍祖的《颜子传略》称:“《论语谶》曰:‘颜回,月角,额似月形。渊,水也。月是水精,故名渊。’是说颜子‘额似月形’,故字其名为渊。古人因地以为姓,因形以为名,已为通例,不足之怪。”或许,鲁公伯禽少子友父,生而面色红润,“颜如渥丹”,因为生来一副“关公脸”,所以取字称为“颜”。

《左传襄公·二十九年》记载:“公臣公巫召伯,仲颜庄叔为一耦……”

《左传》之仲颜,是见诸先秦文献以“颜”为字的历史名人。周代以“颜”为字的无名人士,当不乏其人。

颜氏始祖颜友为鲁大夫,食采防邑,其所供之职、所采之邑,均与“颜”无关。据此推之,颜氏受姓,即不是“以官为氏”,也不是“以邑为氏”,当是“以字为氏”,即以其始祖友父的字“颜”为氏。

鲁公伯禽少子友父,字颜,其子孙从鲁国公室分族,鲁君以友父之字“颜”命氏,其子孙以“颜”为氏,而成为颜氏家族。

结论:颜氏家族,源出鲁国公族,发祥鲁城曲阜。始祖友父,字颜,为鲁公伯禽少子,鲁国大夫,其子孙从鲁国公室分族,鲁君以字命族,因此,其子孙以“颜”为氏,以友父为始祖,这便是颜氏的起源,至今已经有了三千多年的历史。

复圣颜子第 75 世孙、

入川始祖廷耀公派《颜庄穆祠族谱》(四修本)首席总修:颜祝先 整理

2017 年 11 月 15 日

颜秉刚 复圣颜子是孔子最得意的弟子,在《论语》里,受到孔子的赞扬最高最多,被誉为“三千弟子之..

扫描二维码微信打赏