2025-02-02 08:15:47央视网

0:33/3:54自动播放

央视网消息(新闻联播):习近平总书记指出,乡村要振兴,因地制宜选择富民产业是关键。党的十八大以来,习近平总书记在春节前夕多次走进山乡村庄,询问村民生活冷暖,鼓励大家发展富民产业,建设和美乡村。系列报道《深情的牵挂》2月1日来看《富民产业 助力乡村全面振兴》。

春节期间,陕西照金国际滑雪场每天都迎来近万名滑雪爱好者。冰雪经济带动了当地400多人就业,还有1000多名群众从事冰雪旅游服务业。

地处渭北高原的照金,曾经是陕甘边革命根据地的核心区域。2015年春节前夕,习近平总书记来到这里,听当地发展情况和规划的介绍,亲切地询问村民年货办了吗、孩子上学方不方便、还有什么困难,祝老区人民生活越来越好。

牢记总书记的嘱托,照金村因地制宜,以红色旅游为主导,大力发展生态农业、光伏发电、社区工厂、冰雪旅游等产业,昔日偏远落后的山村描绘着乡村振兴的新图景,已接待游客1100多万人次。村民鲁麦莲和200多名村民一起告别土坯房,搬进新社区,在政府帮助下,开起了手工艺品小店。

2024年,照金村人均收入21753元,同比增长7.2%。

产业兴,乡村美,农民富。春节期间,大红灯笼把位于都江堰首灌区的四川省成都市战旗村装扮一新。2018年春节前夕,习近平总书记来到战旗村察看特色农副产品,强调要把发展现代农业作为实施乡村振兴战略的重中之重,把生活富裕作为实施乡村振兴战略的中心任务。

战旗村联合周边的村子打造战旗万亩粮经现代农业园区,建设高标准农田,并延长农业产业链,形成育苗、大田种植、烘干存储、电商销售一条龙产业闭环,提升农产品附加值,同时带动了研学、旅游等第三产业的发展。

2024年,战旗村集体经济收入730万元,同比增长3.5%,实现了集体经济增值、农业增产、村民增收。

2025-02-02 08:16:49新华社

0:11/3:27自动播放

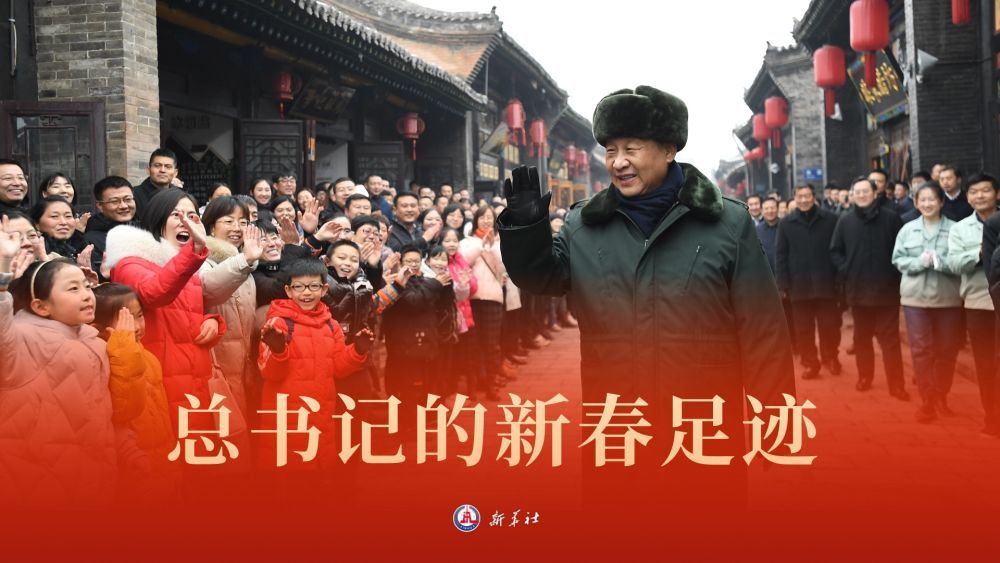

春节是中华民族最重要的传统节日。党的十八大以来,习近平总书记多次在春节前夕走进古城老街,品年俗、寻文脉,在喜气腾腾的氛围中给大家送上最温暖的新春祝福。

古城老街的一砖一瓦、一草一木,蕴藏着文化基因,传承着悠长文脉。在这里,你能品尝家的味道、看见年的样子,感知人与人之间的脉脉温情。

新春伊始,古城老街处处张灯结彩、热闹非凡。

策划:孙志平、樊华

统筹:杨咏、杨云燕

编导:韩依格

记者:马晓冬、孙敏、徐伟、刘润芝

部分画面来源:天津市南开区融媒体中心、平遥县融媒体中心、腾冲市融媒体中心

配音:王帅龙

新华社音视频部制作

2025-02-01 20:41:31新华社

1月28日,除夕,中国人辞旧迎新的日子。记者来到南昌市青山湖区这条充满烟火气和人情味的小巷,走进一间特殊的厨房,记录下此间彼此守望相助的故事。

这是一间全年不打烊的厨房,与江西省肿瘤医院仅一墙之隔,是一些患者与家人抗击病魔的“抗癌厨房”。

厨房主人万佐成、熊庚香老两口22年来坚持为患者提供炒菜做饭的便利,无论春夏秋冬,总有炉火为需要帮助的人而留。

清晨,万佐成为前来做早餐的患者家属准备炭炉(2018年1月11日摄)。新华社记者 胡晨欢 摄

(一)除夕的坚守

农历岁末的最后一天,阖家团圆的时刻,已古稀之年的万佐成和熊庚香没有回家。“抗癌厨房”照常营业,春节期间费用全免,这是他们迎接新年的方式。

考虑到春节期间,不少患者因病情无法回家过年,万佐成夫妇每年此时都会坚守在厨房,服务前来做饭的患者和家属。

除夕当天,夫妻俩如往常一样,凌晨四五点便早早起床,为厨房生火、烧水,准备食材和调料。临近中午,爱心志愿者和患者家属陆续到来,厨房显得十分热闹。

“今天过年,志愿者给大家准备了饺子、红烧肉,管饱。”万佐成和熊庚香夫妇热情地招呼众人。他们有的聊起治疗过程中的艰辛,有的回忆起往年家人团聚时的美好。

爱心志愿者在厨房内为癌症患者和家属包饺子(2025年1月28日摄)。新华社记者 胡晨欢 摄

人间百味,最暖不过“家”的味道。“我老伴在医院已经住了四个月,就盼着尝尝家人做的菜。”来自安徽的患者家属张影说。

“抗癌厨房”由半截狭长小巷改造而成,二十多个炉灶整齐排列,砧板刀具、锅碗瓢盆有序摆放,这里免费提供厨具和调料,病人家属只要拎着菜来,就能开炒。

老两口心里清楚,许多患者家庭为治病,早已倾其所有。“治病的钱不好省,但做饭能省一点是一点,哪怕一分钱,对这些家庭来说也是救命钱。”简单的话语,道出了他们坚守的初心。

365天全年无休,早已成为两位老人生活的常态。一年中,他们通常只会在农历新年初一下午回家吃顿团圆饭。但短暂相聚后,他们又匆匆赶回照看炉火,方便家属们随时过来炒菜。

万佐成和熊庚香被网友比作“当代灶王爷”,理由朴素而真挚:他们的炉灶能温暖人心,炊烟可抚慰伤痛。

(二)22年的坚守

熊庚香怀中抱着三本留言簿,她翻开一本,虽不识字却努力辨认字迹,仔细回忆留言之人的容貌和心愿。

“爱人生病这一年来,经历了不少人情冷暖,是你们让我感到家的温暖,在抗癌路上多了一份信心”

“感谢你们让我们在绝境中见到光明和温暖,在最后的人生旅途享受着人间的美味烟火,吃上可口的饭菜”

……

一字一句,承载着病友最质朴的情感,也支撑着老两口走过一个个寒来暑往。

22年的时间足够让青丝成霜,却未改变这对夫妻的生物钟。他们几乎每天都是从凌晨四五点忙到晚上九十点。这样日复一日的坚持并不容易,一年下来要为上万名病友服务。

曾有义工想替他们扛起这份担子,万佐成只提了一个要求,能不能365天都待在这里。遗憾的是,对方做不到。

老两口的子女也曾劝说他们放下摊子休息休息,但他们就连荣获“感动中国2020年度人物”也没去现场领奖,因为“炉火不能熄,病患等不得”。

这是部分患者家属为厨房送来的锦旗(2025年1月22日摄)。新华社记者 胡晨欢 摄

22年的坚守源自一次患者家属“借火”的经历。当年,他们摆早点摊时,一对带着孩子的夫妻小心翼翼地来询问:“炉子里剩下的火,可不可以让我们炒个菜?”

原来,孩子患骨癌截肢后嚷着要吃妈妈做的菜。万佐成得知事情原委后,立即架好铁锅:“来,我这还有余火,你们尽管用。”

这一善举在病友中口口相传,他们纷纷来这里炒菜。起初,老两口分文不收,拗不过病人再三劝说,才象征性收点服务费维持运转。

这间小小的厨房,有太多的故事。

回忆间,老两口又聊到了老张。老张五十多岁被查出癌症晚期后,常来厨房和万佐成聊天,聊生活、谈病情。一来二去,两人成了朋友。

随着老张病情恶化,医生善意提醒家属,可以回家了。临走前,躺在救护床上的老张,执意让车子开到“抗癌厨房”:“我来这,就是为了见你们最后一面。”

万佐成眼眶湿润,两人的手紧紧相握……

“他们离了我们,很困难;我们离了他们,会寂寞。”万佐成常说,他们和患者就像家人,彼此牵挂、互相需要。只要自己还有一丝力气,就会一直把这个厨房经营下去。

(三)亲情的坚守

癌症不仅是对患者的折磨,也是对家属的考验。

55岁的龚述斌来自江西奉新县,4年前妻子被诊断出肝癌,从此生活大变。他带着妻子辗转各地求医问诊。跑运输的车卖了,收入断了,家底日渐掏空,龚述斌一度感觉“天塌了”。

在“抗癌厨房”这个小天地里,烟火升腾,龚述斌找到了片刻慰藉。他站在灶台前,熟练地为妻子做了一碗肉饼汤,再炒了一盘莴苣。从不下厨的他在这里不仅学会了做饭,更学会了面对困境。

“炒这几个菜,经济实惠,够我们吃一天了。”他稍作停顿,又接着说道,“更重要的是,在这儿和其他病友聊聊天,让我觉得自己不是一个人在战斗。”

万佐成夫妇总能敏锐地察觉到患者家属的情绪变化,细心地经营“氛围”:至亲初遭变故,有人一时难以接受,他们就会宽慰鼓励;遇到有人自暴自弃,甚至埋怨患病的家人,他们便会立刻制止,不让那些伤人的话语说出口。

“患者心思敏感,容易被家属情绪影响。我们要做的,就是给家属温暖,这样患者也能感受到。”两位老人说得最多的就是“吃饱饭,活下去”。

患者家属在厨房内烧饭做菜(2025年1月23日摄)。新华社记者 胡晨欢 摄

简单的几个字,却满是力量。他们认为,吃饭不只是为填饱肚子,更是对希望的坚守。“抗癌厨房”里的每一道菜,虽不是山珍海味,却都寄托着共同的心愿——家人平安。

55岁的黄立顺家住江西横峰县,去年父母先后因病去世,前不久妻子又被诊断出癌症,接二连三的打击让这个硬汉再也“绷不住”了。

在病房面对妻子,黄立顺总是强装镇定,来到“抗癌厨房”没聊上几句,眼泪就止不住地流。听着病友家属们讲述各自的人生经历,那些或悲伤或坚韧的故事让他逐渐“走了出来”。如今,他每天都会到菜市场精心挑选食材,为妻子做几道可口的饭菜。

“再苦再难,也要让她吃好每一餐。”黄立顺语气中满是守护妻子的深情和决心。

(四)良善的坚守

“大姐,真没想到还能在这儿见到你!”郭春妹再次踏入“抗癌厨房”,一眼就看到了正在忙碌的熊庚香。

八年前,来自江西吉安的郭春妹就曾在“抗癌厨房”为患病的丈夫做饭。由于癌细胞转移,她丈夫不久前再次住院。

“抗癌厨房”这些年也有了许多新变化:当地政府在巷道加盖了雨棚,下雨天不用再撑伞做饭;爱心企业捐赠安装了20多个电磁炉,替换了原先一排排的煤炉;还常有志愿者送米送油送菜……

万佐成、熊庚香将便利与希望带给患者,却把辛劳与疲惫藏在心底。这份坚守,让社会的爱心在这里不断汇聚、传递。

这是厨房主人熊庚香多年来一直穿在身上的围裙(2025年1月23日摄)。新华社记者 胡晨欢 摄

志愿者蔡虞龙是石泉村工作人员,2018年通过媒体报道了解老两口的事迹后深受触动,从那以后每月都会来“抗癌厨房”做义工,帮忙打扫卫生。

多年前,万佐成、熊庚香夫妇为病友悉心照料过一名5岁小女孩,如今已上大学的她也成了一名爱心志愿者。

江西省肿瘤医院也仿效“抗癌厨房”开设了便民厨房。记者看到,厨房里不仅有10余个灶台,还有多功能蒸柜。到了饭点,提着菜篮来这里炒菜的患者家属同样也不少。

“抗癌厨房”内外的变化,让万佐成、熊庚香夫妇深感欣慰:“我们最大的心愿,就是往后不管什么时候、不管在哪,患者都能吃上可口的饭菜。”

“抗癌厨房”目睹过人生的脆弱与无常,也见证过生命的坚韧与顽强。愿这份坚守,如不熄的炉火,温暖每一个努力生活的人。(记者沈锡权、赖星、余贤红)

2025-02-01 20:43:57央视新闻

“有华人的地方必有醒狮”,广东醒狮是中国狮舞中的南狮,是融武术、舞蹈、音乐于一体的文化活动。

威猛飒爽的醒狮表演不仅增添节日喜庆热闹氛围,更成为中华文化的精神符号,鼓励中华儿女不畏艰险、勇往直前。

0:13/3:16自动播放

广东醒狮源于中国神话“龙生九子”中的狻猊瑞兽的形象,所以南狮头顶有一个角。

千百年来,岭南大地逢年过节或重大活动必有醒狮助兴。鼓声起,醒狮动,广东醒狮用丰富的肢体语言表达狮子的喜怒哀乐等神态,舞狮动作多以南拳马步为主,用出洞、巡山、觅青等一系列招式模拟狮子的活动状态,欢腾跳跃,惟妙惟肖。

广东醒狮非遗代表性传承人 赵伟斌:我们说“醒狮醒国魂,击鼓振精神”,为什么包括春节在内的所有节庆都会舞这个醒狮?它不仅仅给我们带来吉祥如意,更重要的是它能够聚人心,凝心聚力,体现了我们中华民族团结、积极向上的精神。

在广东,每一头醒狮都有名字。人们用三国演义里的角色给它们命名,不同颜色的狮子代表不同人物,黄色狮代表刘备,红色狮代表关羽,黑色狮代表张飞,还有代表赵子龙、马超和黄忠的狮子,俗称“一王带五虎”,也代表了民间对中华传统文化中仁义礼信勇的追求。

广东醒狮非遗代表性传承人 叶仲铭:南狮的步行步法全部是来源于武术的步行步法。开合步、倒插步、麒麟步、背步、骑龙步、虚步、吊马、金鸡独立步等等,都会出现在舞狮当中。梅花桩也是一种舞狮当中的阵法,当中有河流有山,其实是给人一种启发,要勇往直前,勇于承担责任,继续为美好明天出发。

随着时代的发展,广东醒狮从传统的地面、板凳,发展到高台、高杆,再发展到梅花桩和水上飞狮。在佛山南海西樵山,一头威风凛凛的广东醒狮在水上梅花桩进行表演,时而昂首摆尾,时而欢腾跳跃,不少游客驻足观赏。

游客 汤杰国:我的家乡在河西走廊甘肃张掖。现场看狮子这种闪转腾挪,包括在水上,感觉确实特别震撼,我觉得这就是中华民族精神的传承,特别厉害。

2006年,广东醒狮入选第一批国家级非物质文化遗产名录。为了更好地传承推广醒狮文化,如今,广州已经在198所学校开设了醒狮课程,通过非遗进校园、进社区等多样形式,在活态传承中弘扬优秀传统文化。

(总台央视记者 刘小月 陈惠婷 广东台 南海融媒 佛山台)

2025-02-01 20:45:20中国蓝新闻

从今年1月起,《浙江省“千万工程”条例》正式施行,这是全国首部关于“千万工程”的专项法规。浙江是全国首个全省域开展历史文化村落保护利用的省份。2003年,习近平同志就在浙江省“千万工程”启动会上为古村落保护利用指明了方向。20多年来,浙江一张蓝图绘到底,古村落保护持续推新。

遍布在浙江各地的古村落,如何守住乡村文化根脉?又如何留住乡愁古韵?中国蓝新闻特别策划《我家住在古村落》,本期带你走进兰溪诸葛八卦村。

0:150:080:08/1:59自动播放

终审:王 川

责编:季元恺

编辑:闵玲艳

2025-02-01 20:49:11央广网

编者按:巳蛇,作为生肖序列中神秘与智慧的代表,不仅象征着机智灵活、勇于开拓的精神风貌,还寄托了人们对生活和谐美满的深切祈愿。许多与蛇有关的传统技艺、美食以及景点频频出现在你我的生活中。蛇年春节,央广网贵州频道奉上“趣话蛇年”,邀您一起打卡,挖掘精彩有趣的“蛇年”故事。

0:05/2:38自动播放

苗族剪纸俗称“苗族花纸”“剪花”“绣花纸”,多作为贵州省剑河县革东、岑松、新民等地苗族刺绣底样和蓝本。其纹样以动物、花卉和人物为主,构图饱满、造型生动,具有极高的历史和民族学研究价值。早在2008年,剑河苗族剪纸就入选了第二批国家级非物质文化遗产代表性名目。

新春佳节,灵蛇纳福。国家级非物质文化遗产苗族剪纸传承人、苗族剪纸工艺大师姜文英,通过其创作的蛇年剪纸作品,向全国网友送上新年祝福。

统筹丨栾小琳

执行策划丨任振国 杨贇

拍摄制作丨李婷婷(实习)罗盛潇(实习)

央广网贵州频道 出品

2025-02-01 17:48:37光明网

作者:郑璇(北京师范大学教授)

残疾人是社会大家庭的成员,扶残助残是全社会的共同责任,也是社会文明进步的重要标志。《中华人民共和国无障碍环境建设法》和《“十四五”提升残疾人文化服务能力实施方案》中针对文化传播无障碍都有明文规定,并明确提出,到2025年,基本形成城乡均衡、便利可及、供给丰富、保障有力的残疾人文化服务体系。值此关键节点,2025年总台春晚推出无障碍转播,以实际行动响应国家号召,为残障人群提供贴心服务,实属一项意义非凡的举措。

本次春晚无障碍转播分为视障和听障两个版本,精准聚焦不同障碍人群需求,既有专业性,又接地气。手语翻译、实时字幕和口述影像作为无障碍支持的三大手段,将声音转化为画面,为听障人士所“听”,将画面转化为声音,为视障人士所“看”。

本次无障碍转播还实现了三大创新突破。首先是编导理念的突破。春晚的无障碍转播从策划、筹备、排演到正式推出,始终坚持尊重残障人群的主体性,通过各种渠道广泛吸纳残障人士的参与,听取残障社群的建议。中国残疾人艺术团、国家手语和盲文研究中心、中国盲文图书馆等单位在此过程中发挥了重要作用。

其次是内容设计的突破。为了让晚会节目更好地触达残障人士,春晚团队针对听障人士推出了手语歌、手语戏曲、手语节目导赏等,针对视障人士拓展了口述范围,将舞台布景、舞蹈画面、演员背景资料等信息纳入其中。通过这些形式打破信息壁垒,消除信息盲区。

再次是技术手段的突破。增强现实技术和人工智能技术助力填补信息鸿沟,让听障人士“身临其境”,通过手语、字幕和虚拟背景等立体欣赏节目。云听客户端为视障人群精心打造无障碍专区,每个节目直播结束后立即拆条推送音频解说,便于点播收听。

当前,我国残疾人事业正在大踏步向前发展,越来越多的急难愁盼问题正在得到解决,广大残障群体的需求也从物质层面越来越多地过渡到精神层面。本次春晚无障碍转播的推广必将为全国其他文化活动树立榜样,随着技术的持续进步和无障碍理念的不断普及,文化的力量将惠及每一个人。

《光明日报》(2025年02月01日 02版)

2025-02-01 20:55:16央视新闻

1月31日,由澳门特区政府旅游局主办的花车汇演和烟花表演接连举行,为澳门的市民和游客营造了喜庆热闹的节日气氛。

0:10/2:01自动播放

总台记者 刘冰清:花车汇演是澳门传统的大型贺岁活动。绚丽的花车和精彩的表演不仅能展现澳门的城市魅力与活力,也能为广大的市民和游客带来欢乐和祝福。

1月31日20时,2025农历新年花车汇演在澳门西湾湖广场拉开帷幕。本届汇演以“金鳞升辉欢乐春节”为主题,寓意澳门在农历蛇年百业兴旺、经济繁荣。伴随着舞龙舞狮等精彩的开幕表演,17辆布置精美的花车和表演队伍陆续从西湾湖广场出发,沿孙逸仙大马路,抵达澳门渔人码头。

澳门特区政府旅游局局长 文绮华:每年我们安排这样的大型活动,一方面是让我们本地的居民能感受到春节喜气洋洋的感觉,是一种非常好的获得感,另外一方面,也能向我们所有的旅客展示我们澳门的文化。

在历时约一个半小时的巡游中,超过30支海内外表演团队约1300名表演者带来了歌舞、杂技等各具特色演出,让市民和游客近距离感受澳门中西文化交融的城市魅力。

澳门市民 薛先生:家人看到花车都很兴奋,因为可以看到来自不同文化、不同国家的表演者,可以充分体验到澳门多元文化的城市魅力。

花车汇演后,“欢乐春节 灵蛇献瑞烟花汇演”在澳门旅游塔附近海面接续上演,伴随着欢快的背景音乐,璀璨夺目的烟花在夜空中轮番绽放。

内地游客 李丽:今天的烟花非常美丽、非常震撼,我们感受到了浓浓的年味。新的一年,祝愿我们的祖国繁荣昌盛,希望我们的生活像烟花一样越来越绚丽多彩。

2026年02月05日11:12 | 来源:人民网-人民视频收藏小字号Play Video国务院新闻办公室定于2026年2月..

扫描二维码微信打赏