汪峥嵘、吴纪攀、张妍、范尧、萧潇、任晓燃

2025年10月01日08:05 | 来源:人民网-江苏频道

小字号

小字号

经济大省挑大梁,县域经济看昆山。

清晨7点,赶着上班的人潮是台企沪士电子的一道风景。近五年,该公司制造服务科副理崔爱文见证着企业智改数转,也别有感触:“虽说提升了生产自动化,但员工并没有少,因为我们在扩产!”

举目西望,十公里外,一座235.6米高的电梯测试塔高高耸立,外资巨头通力集团在当地布局的制造中心坐落于此,日均生产电梯约300台。

移步我国OLED领军企业维信诺,黑科技接二连三,正在把诸多“想不到”变为可触可感。

最新全国百强县榜单显示,江苏昆山连续21年登顶。山不在高,有“龙”则灵。诚如斯言:昆山的山屈指可数,最高的玉峰山海拔只有80米,而“龙”说的则是一众龙头企业,一个链主牵引一个集群,成为昆山经济的蓬勃动力。

沪士电子生产车间。人民网 范尧摄

台企龙头“用脚投票”

一个县级市既有国家级开发区,又有国家级高新区,这在全国屈指可数。早在1992年,昆山开发区升格“国字头”,沪士电子同年进驻,成为当地首个投资超3000万美元的台资项目。

“那时候,台湾同行说我们来昆山是一场豪赌。”沪士电子副总经理李明贵记得,1993年他刚到昆山时,全市只有一条柏油马路,出行还靠人力三轮车,“但看到这里的人精气神足,大家做事情都很拼。”

起步阶段难在供应链,“一开始连螺丝都要进口”。好在昆山“缺什么,招什么”,产业配套能力迅速跟上。李明贵说,到2010年公司挂牌上市,过去讲他们豪赌的同行已经改口说“你们赌赢了”。

如今,沪士电子迁入昆山高新区的新厂十年余,去年实现营收133亿元。在李明贵看来,昆山“搬不走的产业链”,稳定的产业工人和人才链支撑,给他们吃了定心丸。

老员工崔爱文从河南老家到沪士电子工作已有26年,从流水线工人一步步走上管理岗位。公司员工上万人,像她这样干满十年的就有4000多位。

员工信赖企业,企业看好地方,在这里形成了良性循环。

沪士电子去年启动算力网络印制电路板扩建项目,今年6月又投资43亿元布局人工智能芯片高端印制线路板。同月,智能手机线路板基材龙头供应商台光电子AI高性能覆铜板项目签约,总投资3亿美元,这已是其第6次在昆山加码投资。

昆山从“拆笔记本电脑”招商筑起台资高地,台企亦通过一次次重仓昆山投下发展的“信任票”。2025年1—7月,昆山新批台资项目90个,同比增长7.1%;截至7月底,全市累计批准台资项目6180个,其中增资项目2761个。

235.6米高的通力电梯测试塔是昆山高新区的地标建筑。人民网 范尧摄

外资巨头“青眼有加”

作为昆山高新区的“显眼包”,顺着电梯测试塔的方向,很容易找到通力昆山工业园。

今年是通力集团到昆山发展的第29个年头。走在花园式工厂,通力电梯大中华区供应线运营及战略执行总监王大志谈及近5年来的发展,总结一个突出的关键词就是“绿色化”。

搭乘电梯测试塔行至20层,厂区全貌尽收眼底,灰蓝色的光伏屋顶格外醒目。“屋顶光伏发电提供了近三成电力,加上外购的绿色电力,目前我们园区实现了100%绿电供应。”王大志说。

乘梯下楼时,轿厢屏幕上闪烁的一行数字,定格在了9376.60kwh。“电梯下行时利用势能发电,这是这部电梯今年3月以来累计产生的再生电能。”王大志指着屏幕说,“电梯搭载的能量反馈系统,现在是我们全系产品的标配。”

2023年,通力昆山工业园获评国家级“绿色工厂”;今年6月,通力电梯又摘下行业首张国家级绿色电梯评估证书。“从项目审批、建厂投产到一系列行业荣誉的认证,昆山都提供了高效务实的服务。”通力电梯大中华区供应线高级副总裁Antti Paavola说,通力当初选择昆山是一项富于远见的决定。

以用户思维重塑政府角色,昆山倾力打造“昆如意”营商环境服务品牌,连续7年出台172条优化营商环境创新举措。

“我们既做‘红娘’又当‘保姆’,保姆式挂钩服务机制更新到了2.0版本。”昆山高新区招商局副局长王庆打开手机向记者展示企业保姆服务数字化管理平台,“企业发展中的问题原则上一周内限时办结”。

两年前,通力成为国内首个发运量达150万台的电梯企业,这部对企业而言具有里程碑意义的电梯,安装在苏州地铁11号线昆山段;两个月前,昆山首批超长期特别国债支持老旧电梯更新项目完成交付,通力电梯完成了其中96%的份额。这些都是外企与城市双向奔赴的现实注脚。

以国际一流营商环境吸引国际资本,昆山正在加快推动“产业聚拢资本”向“资本助推产业”转型。昆山“咖都”之名鹊起便是例证:包括美国星巴克、越南中原咖啡、日本三井物产在内的30余家咖啡头部企业竞相来投,昆山囊括了全国60%的咖啡生豆进口量和60%的生豆烘焙量。

截至目前,昆山已集聚全球80个国家和地区的上万个外资项目。“十四五”以来,当地累计完成实际使用外资超50亿美元,新增21家省级的外资总部和功能性机构,累计达68家,数量占到江苏的16%和苏州的30%。

维信诺企业展厅里摆放的柔性屏产品。人民网 范尧摄

科创沃土孕育“大牛”

相较于远道而来的台资和外企,维信诺孵化于清华大学,一出生就瞄准前沿科技,在昆山走出了一条科技创新与产业创新融合之路。

2005年,当维信诺的创始团队筹谋OLED项目落地时,正值液晶显示技术大行其道,OLED知者尚少。“第一次来昆山,不需要科普什么是OLED,当地领导就能够与我们进行专业的沟通交流,这一点非常打动人。”维信诺董事长张德强说。

得益于昆山营造的科创温床,维信诺在产业化上快速进阶:2008年,建成我国大陆第一条OLED大规模生产线;2010年,建成AMOLED中试线;2018年,建成第6代全柔AMOLED生产线,一举撕开国外企业对屏幕面板的垄断。

见到维信诺创新研究院院长朱修剑时,他和研发团队刚结束一场有关第四代OLED器件结构技术的讨论。

“如果说显示屏是智能设备的眼睛,器件材料就相当于视网膜。柔性屏薄如蝉翼,可卷曲弯折,甚至滑移拉伸,材料尤为重要。”朱修剑拿起身旁的粉末状有机材料介绍,它们经过蒸镀工艺可蒸制出三色有机发光层,这是OLED生产流程中的关键一步。

不久前,在被誉为全球显示界“奥斯卡”的SID国际显示周上,维信诺的这项技术一亮相就备受关注。“相较于传统磷光器件,它的效率更高。”朱修剑展示着对比数据:功耗至少降低12%,寿命提升15%。

这,也是协同创新的结果。昆山背靠江苏,毗邻上海,科创资源得天独厚。维信诺依托国家新型显示技术创新中心蒸镀OLED显示创新平台,联合东南大学、上海大学等长三角区域高校,攻克了蒸镀OLED关键共性技术。

创新无止境。今年4月,维信诺与昆山签约共建全球新型显示产业创新中心,项目投资50亿元。不止维信诺,产创融合在昆山形成了独特的“清华现象”:400余位清华校友在此创新创业,具有“清华基因”的高成长企业多达187家。

全面实施科技创新和昆山智造两个“八大工程”,着力构建“2+3+3”新兴产业体系,龙头企业在昆山成云集之势。数据显示,当地拥有千亿级企业2家、百亿级企业12家、十亿级企业133家、亿元级企业1096家;与此同时,高新技术企业3345家,专精特新企业1097家。一支龙头链群共舞、实力潜力兼具的企业梯队,夯实了昆山争做中国式现代化新实践探索者、引领者的底气。

“龙头”何以聚昆山?昆山用产业链条的深厚韧性、持续滋养的营商沃土、产创融合的澎湃活力给出了答案。

(责编:耿志超、吴纪攀)

2025年10月01日08:57 | 来源:福建日报

小字号

小字号

原标题:烈士纪念日向革命烈士敬献花篮仪式在榕举行

在我国第十二个烈士纪念日到来之际,9月30日,福建省、福州市向革命烈士敬献花篮仪式在福州文林山革命烈士陵园举行。周祖翼、赵龙、滕佳材等省领导与省、市各界代表一道,向革命烈士敬献花篮,深切缅怀革命先烈的不朽功勋,赓续红色血脉、汲取奋进力量。

长风万里,青山忠魂。苍松翠柏环绕的文林山革命烈士陵园,革命烈士纪念碑巍然耸立、庄严肃穆。以省委,省人大常委会,省政府,省政协,驻闽解放军和武警部队官兵,省各民主党派、工商联和无党派人士,省各人民团体和省、市各界群众,老战士、老同志和烈士亲属,全省少先队员名义分别敬献的9个花篮,在广场台阶前一字排开,花篮红色缎带上书写着“革命烈士永垂不朽”的金色大字。

上午9时整,敬献花篮仪式开始。雄壮的《义勇军进行曲》奏响,全场齐声高唱中华人民共和国国歌。国歌唱毕,全场肃立,向为中国人民解放事业和共和国建设事业英勇献身的烈士默哀。默哀毕,手持鲜花的少先队员们献唱《我们是共产主义接班人》,并面向革命烈士纪念碑致少年先锋队队礼。

伴随着深情的《献花曲》,18名礼兵稳稳抬起花篮,缓步走向纪念碑,整齐摆放在纪念碑基座上。

周祖翼等省领导缓缓登上纪念碑基座,在花篮前驻足凝视。周祖翼走上前,仔细整理花篮缎带。随后,省领导缓步绕行,怀着崇敬的心情瞻仰革命烈士纪念碑。各界代表依次上前,献上手中鲜花,深切悼念革命先烈。

仪式由省委副书记、福州市委书记郭宁宁主持。在榕省委、省人大常委会、省政府、省政协领导,省法院、省检察院领导,驻闽部队领导等出席。省直有关部门主要负责同志,省各民主党派、工商联主要负责同志,省、市机关干部代表,在榕烈士亲属、老战士、优秀退役军人代表,驻榕武警官兵、公检法干警、消防救援队伍代表,学生代表等参加。(记者 周琳)

(责编:江苇杭、吴舟)

2025年10月01日11:13 |

小字号

小字号

“福州新区(长乐区)作为新时代‘东进南下、沿江向海’的主战场,海域面积广阔、海岸线漫长,海洋资源开发利用前景广阔。要坚定向海进军、向海图强的城市发展战略方向,加快打造更高水平的‘海上长乐’,全力推动海洋经济高质量、高效能、高可持续发展。”福州市委常委,福州新区党工委分管日常工作的副书记,长乐区委书记兰文如是强调。

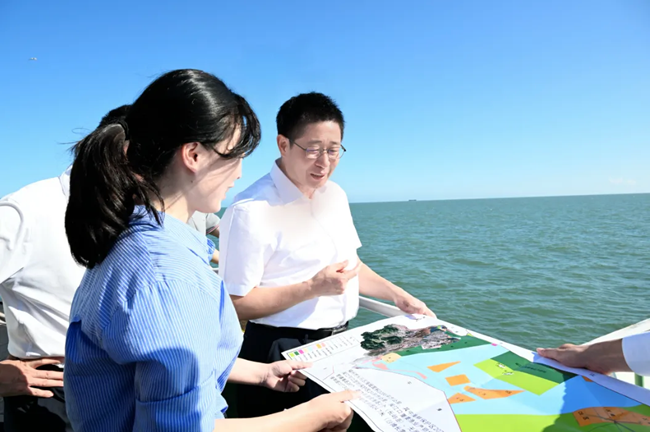

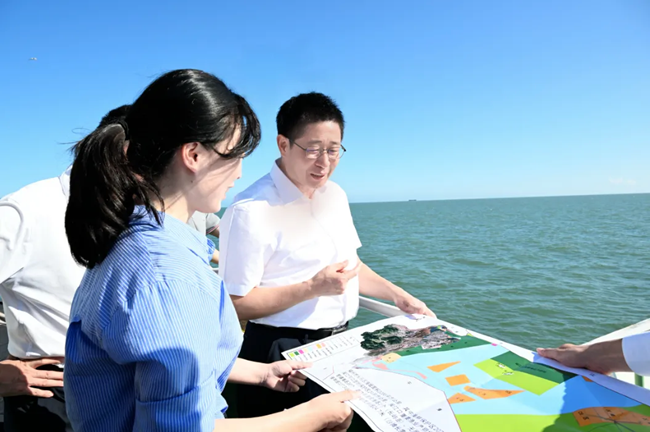

调研现场

9月29日,兰文带队调研“海上长乐”建设,乘船自北向南,途经潭头、梅花、文岭、湖南、漳港、文武砂、江田、松下海域,沿途察看“海上长乐”建设项目,详细了解海洋资源分布、海洋经济发展、港航设施建设、涉海项目推进、滨海旅游开发、海洋生态保护等情况。

兰文提出——

要围绕“海上长乐”建设目标,立足海洋资源禀赋与区位优势,培育壮大现代物流、滨海旅游等临港产业,陆海统筹推进项目策划和招商引资,加快构建现代海洋产业体系。

要践行大食物观,大力发展远洋渔业、深远海养殖等产业,科学布局养殖用海规模,优化养殖用海管理,高水平建设“海洋牧场”“海上粮仓”,推动海洋一二三产协同发展。

要积极探索海域复合利用、立体开发,协同推进海上风电、海上光伏、深海养殖等产业融合发展,打造一批先行示范项目,实现海域资源高效集约利用。

要坚持“生态优先、绿色发展”理念,以系统思维统筹海洋经济与生态保护,加强湿地等资源保护利用,实现产业效益与生态保护的双赢。

要持续抓好涉海涉渔领域安全生产,压实责任链条,加强部门协作,科学精准施策,强化海面监管和隐患排查整治,坚决防范化解各类安全风险。(刘雯欣/文 姜亮/图)

(责编:江苇杭、吴舟)

2025年10月01日11:13 |

小字号

小字号

“福州新区(长乐区)作为新时代‘东进南下、沿江向海’的主战场,海域面积广阔、海岸线漫长,海洋资源开发利用前景广阔。要坚定向海进军、向海图强的城市发展战略方向,加快打造更高水平的‘海上长乐’,全力推动海洋经济高质量、高效能、高可持续发展。”福州市委常委,福州新区党工委分管日常工作的副书记,长乐区委书记兰文如是强调。

调研现场

9月29日,兰文带队调研“海上长乐”建设,乘船自北向南,途经潭头、梅花、文岭、湖南、漳港、文武砂、江田、松下海域,沿途察看“海上长乐”建设项目,详细了解海洋资源分布、海洋经济发展、港航设施建设、涉海项目推进、滨海旅游开发、海洋生态保护等情况。

兰文提出——

要围绕“海上长乐”建设目标,立足海洋资源禀赋与区位优势,培育壮大现代物流、滨海旅游等临港产业,陆海统筹推进项目策划和招商引资,加快构建现代海洋产业体系。

要践行大食物观,大力发展远洋渔业、深远海养殖等产业,科学布局养殖用海规模,优化养殖用海管理,高水平建设“海洋牧场”“海上粮仓”,推动海洋一二三产协同发展。

要积极探索海域复合利用、立体开发,协同推进海上风电、海上光伏、深海养殖等产业融合发展,打造一批先行示范项目,实现海域资源高效集约利用。

要坚持“生态优先、绿色发展”理念,以系统思维统筹海洋经济与生态保护,加强湿地等资源保护利用,实现产业效益与生态保护的双赢。

要持续抓好涉海涉渔领域安全生产,压实责任链条,加强部门协作,科学精准施策,强化海面监管和隐患排查整治,坚决防范化解各类安全风险。(刘雯欣/文 姜亮/图)

(责编:江苇杭、吴舟)

2025-10-01 19:33:13央视新闻

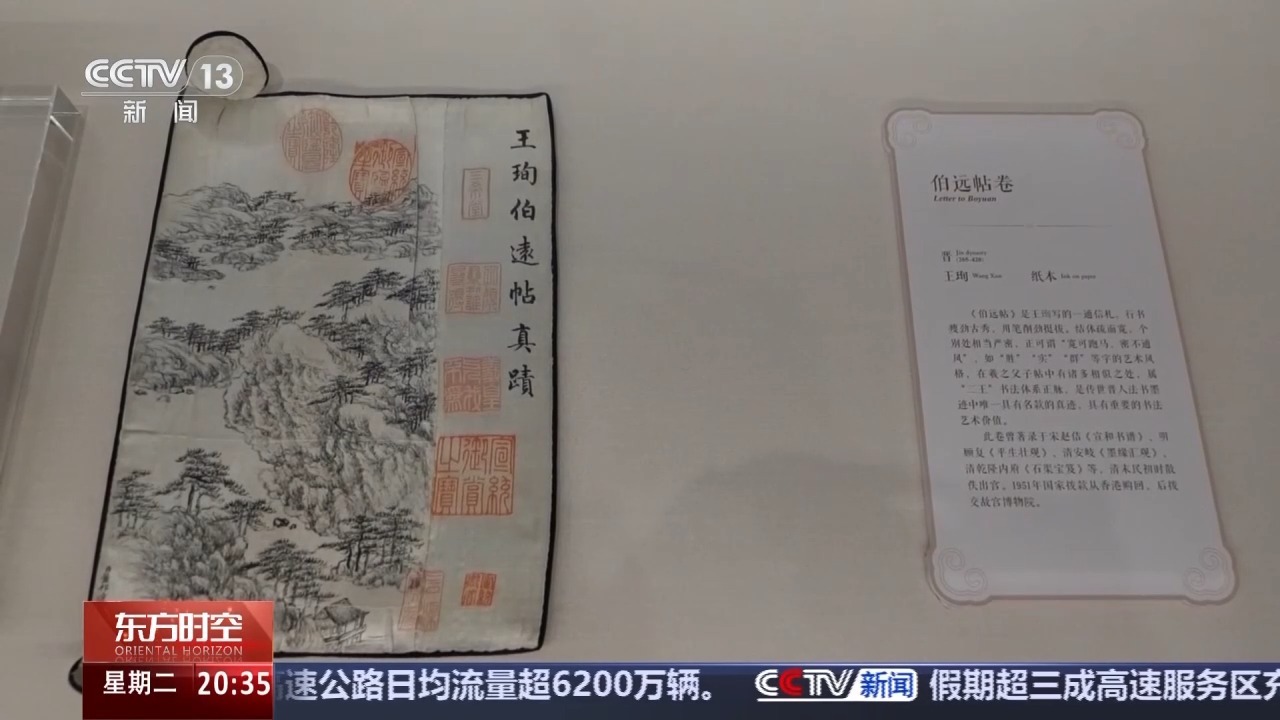

今年是故宫博物院建院百年。今天(30日),“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”大展在故宫午门正式对公众开放,从馆藏195余万件文物中遴选出的200余件套国宝珍品,以物述史,全方位展现了故宫博物院的发展历程。

0:12/3:11自动播放

此次“百年守护”大展,以“一脉文渊”“百年传承”“万千气象”三大篇章构建起一部立体、生动的故宫百年史。展览创新性地采用文物与档案“明暗双线”的叙事手法,让每一件文物都成为历史的讲述者,全方位展现了故宫博物院从步履维艰到阔步前行的非凡历程。

在展览的核心位置,北宋张择端的《清明上河图》震撼亮相。它讲述的不仅是艺术的辉煌,更是自身颠沛流离的百年命运。它在战火中几经辗转,最终在党和国家的关怀下,才得以重返故里,并得到最精心的守护。从昔日帝王私藏,到今日人民共享的文化瑰宝,一幅《清明上河图》见证了国运兴则文运兴的历史真谛。

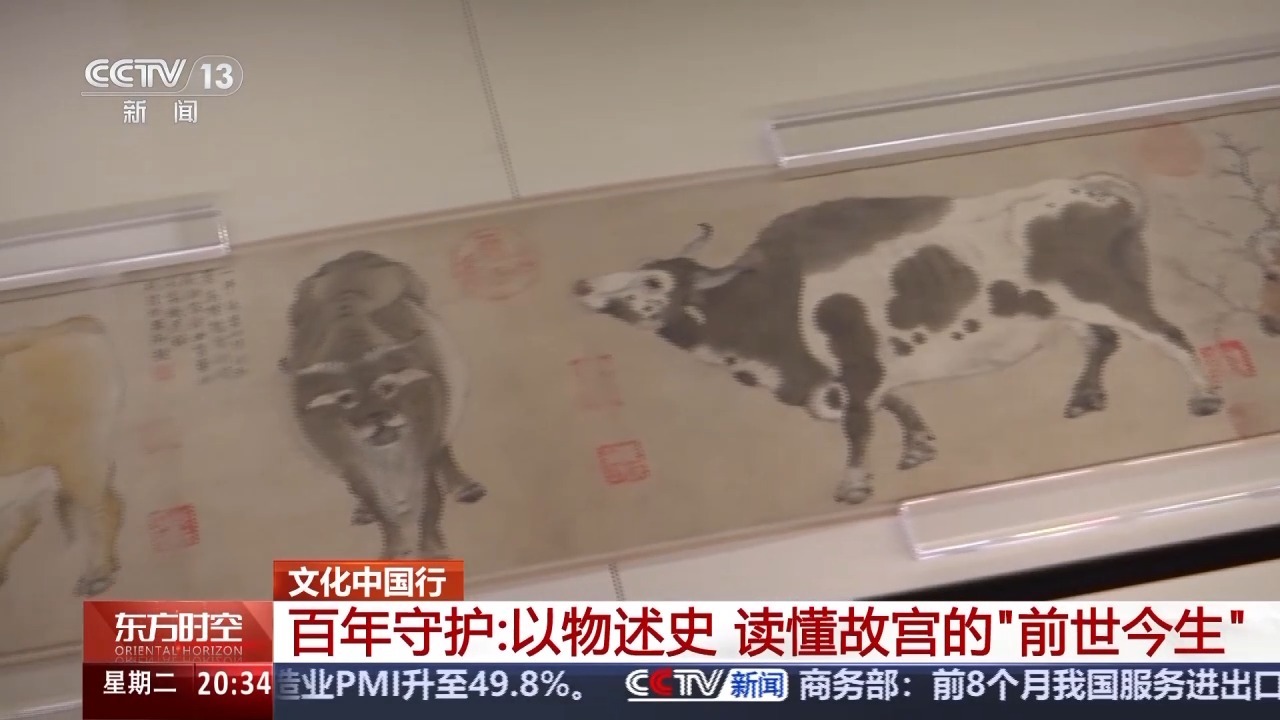

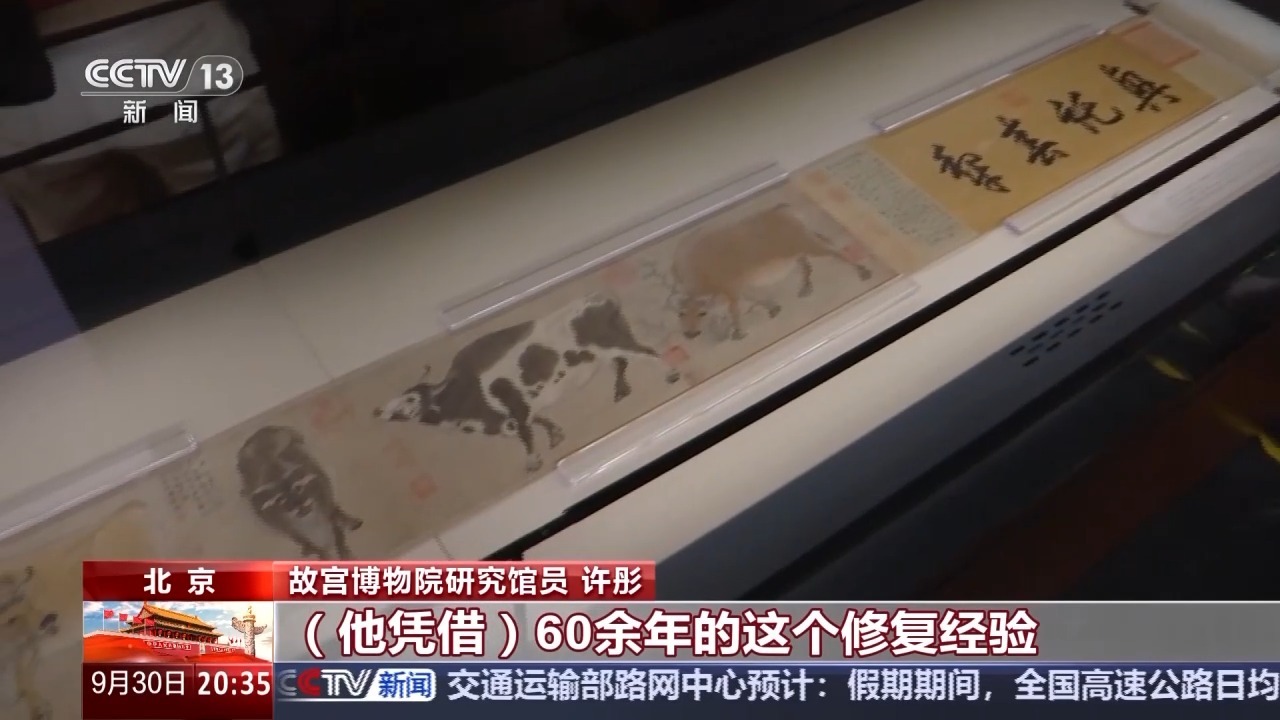

同样牵动人心的,还有唐代韩滉的《五牛图》。作为现存最古老的纸本中国画,它曾在近代流散在外。1958年,国家将其从香港购回,入藏故宫时已是“伤痕累累”。

故宫博物院研究馆员 许彤:它上面大小破洞应该有300多处,非常残破。后来,修复专家孙承枝老师凭借其60余年的修复经验,通过揭裱、修补、全色又重装,最终让国宝重光,获得新生。

东晋王珣的《伯远帖》,作为“书圣”王羲之家族的唯一真迹传世,其回归之路同样充满艰辛。

这些国宝的“回家”,是故宫更是新中国文物事业筚路蓝缕、砥砺前行的生动写照。

两千多年前的青玉兽面纹璧、春秋时期的莲鹤方壶与清代的金瓯永固杯,实现了一场跨越千年的“凝视”。温润的玉璧、展翅欲飞的仙鹤,共同承载着中华民族开拓进取的精神;熠熠生辉的金杯,寄托着国家永固、人民安康的美好祈愿。这无声的对话,正是对中华文明五千多年从未中断、连绵不绝的最好注解。

虽是故宫,非止旧章。从“一脉文渊”的薪火相传,到“百年传承”的聚散离合,再到“万千气象”的守正创新,这场大展不仅让我们看到文物之美,更让我们读懂了守护之艰辛与传承之不易。

走过风雨百年,今天的故宫博物院,正以更加开放自信的姿态,守护好、传承好、展示好中华优秀传统文化,向世界讲述着一个古老而又充满活力的中国故事。

2025-10-01 19:36:05荔枝新闻

金陵佳地,清凉山侧,坐落着中国水利工程领域的“黄埔军校”——河海大学。

中华民族的历史是与水斗争的历史,水利是关乎国计民生的千秋大业。江河不言,初心如磐。百十年来,河海大学始终秉持“兴学育才、治水兴邦”的使命担当,平湖万里,担负起中国水利“半壁江山”;一代代河海人立于水利创新潮头,定波抵澜,用赤子之心书写“水利报国”的盛世华章。

一部河海大学史,一部中国水利拓荒史

华夏的历史是一本与水斗争的史书,河海大学书写了浓墨重彩的一笔。

1915年,我国近代著名实业家教育家张謇创办了河海工程专门学校,这是中国第一所培养水利人才的高等学府。

1952年华东水利学院校门

每一个煊赫青史的水利节点,都留下了河海人的青春之歌。

1917年海河流域发生大水,农田颗粒无收,修复五大河堤埝的技术工作都由河海工程专门学校特科和正科毕业生担任;1928-1930年陕西连年大旱,依靠救济金和国家拨款,先后兴建泾惠、洛惠、渭惠、梅惠等新型灌渠,旨在解决当地旱灾并促进农业生产,“中国近现代水利奠基人”李仪祉教授为总工程师,20多名毕业生参与,这就是著名的“关中八惠”。有人在施工中献身,有人终身参加工程的续建和维护管理,数十人被政府授予“河工奖章”;从河海大学走出的汪胡桢、须恺、宋希尚、许心武等中国第一批现代水利先驱,为中国水利打下坚实基础。

建国后,江河泛滥,水患频频,中国水利事业百废待兴。

1952年,清凉山麓聚土成山,百川汇海。由河海工程专门学校发展而来的南京大学水利系与交通大学、同济大学、浙江大学等高校的水利系科及华东水利专科学校于1952年组建华东水利学院,校史自此翻开了新的一页。

筚路蓝缕的创业时期,首任院长钱正英院士贯彻“爱国爱水”的办学理念;许肇南校长提出了“于水利工程学理实施及本国河工掌故特加注重,以期切于实用”的教育方式;水利泰斗严恺院士提出“艰苦朴素、实事求是、严格要求、勇于探索”的校训精神;此外,还涌现出徐芝纶、刘光文、黄文熙等一批大师,谱写了“河疏湖蓄水利兴”的华丽篇章。

70周年校庆,水电部部长钱正英和江苏省副省长杨泳沂为河海大学揭牌

1960年,学校被中共中央认定为全国重点高校。1985年,在改革开放的春风里,“河海大学”复名,校名由邓小平同志亲笔题写,形成以水利为特色、工科为主多学科协调发展的办学格局。

桃李不言,下自成蹊。2025年,河海大学迎来百年校庆,这座中国水利的“黄埔军校”为国家培育一代又一代水利人才,他们将为华夏定波安澜的责任扛在肩头,将爱国情怀书写进江海长卷。茅以升、汪胡桢、徐芝纶、严恺等30多位院士在内的30余万河海学子从这里奔赴水利工程战场,在大江大河中留下沾着泥泞的坚实足迹。

1993年底 河海大学提出实行“源泉工程”计划,旨在选拔培养优秀中青年教师

定波安澜,诠释“水利报国”使命担当

水利工程,功在当代,利在千秋。新中国诞生后,一批批水利重要研究与国家重大工程涌现,诠释着河海人“水利报国”的使命担当。

1951年,毕业于河海工程专门学校的水利专家汪胡桢出任佛子岭水库工程总指挥,成功主持建造中国乃至亚洲首座大型钢筋混凝土连拱坝,被誉为“中国连拱坝之父”;1953年,学校组织学生投身佛子岭水库建设,将教学与工程深度融合,抒发水利报国之志,成就“佛子岭大学”佳话。

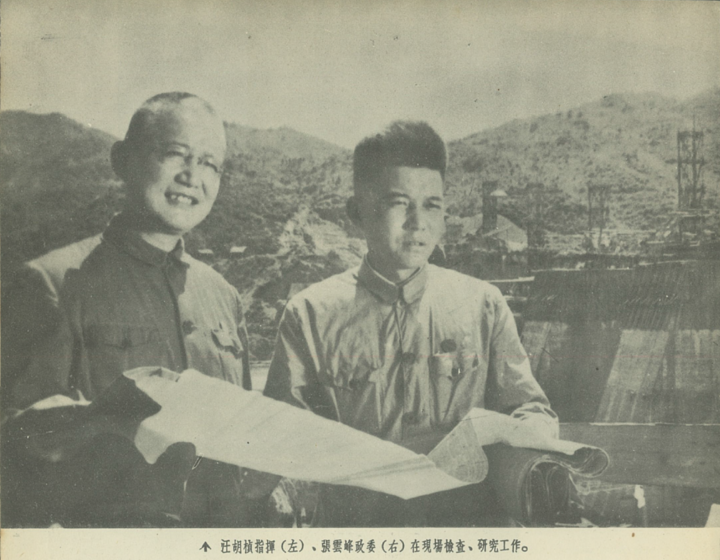

汪胡桢教授在佛子岭水库

长期以来,每年从上游奔流而下的4.8亿吨泥沙淤积在长江口,形成“拦门沙”,严重制约了航运及流域发展。1958年开始,国家连续三次对长江口进行大规模勘测,严恺被任命为长江口航道整治研究领导小组组长。1996年,年过八旬的院士严恺向有关部门写信倡议,长江口深水航道治理随后进入快车道,于1998年开工建设。2010年,三代人数十年的接续奋斗,水深12.5米的长江口深水航道全线贯通,世界水运建设史上规模最大、历时最长的大型河口整治工程取得成功,国人“打开长江口”的百年梦终得圆满实现。

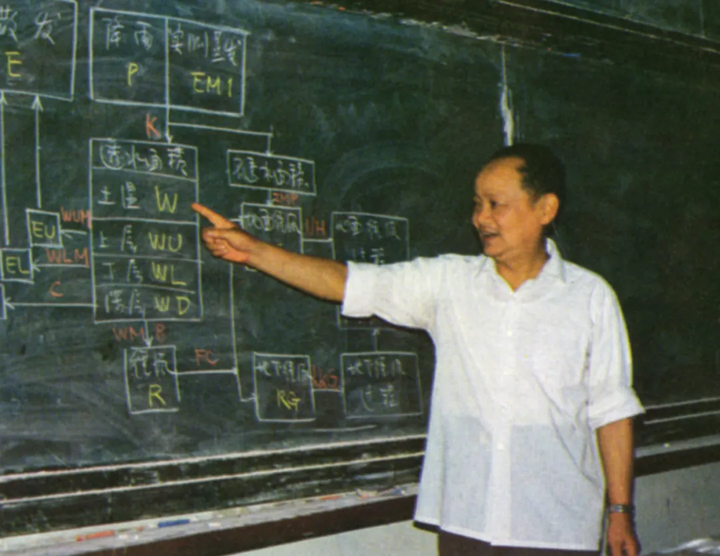

1958年 严恺(右)与专家讨论研究长江口治理问题

在水利研究领域,河海人勇攀高峰。中央大学水利系1945届毕业生赵人俊留校任教,参与1952年的华东水利学院水文系筹建工作,以他为首的科研团队构建出降雨径流流域模型——新安江模型,满足了全国20多个省、流域的生产需要,成功达200例以上,至今仍被国内外流域治理所沿用;严恺院士主持的“中国海岸带和海涂资源综合调查研究项目”,为我国海岸带资源研究、开发、保护和利用提供了基础资料和科学依据。

赵人俊教授讲授新安江模型

在环境治理方面,河海人从不缺席。2007年,太湖蓝藻爆发,河海大学王超院士率领团队开展“太湖流域富营养化控制机理研究”,提出水质应急处理组合技术方案,破解太湖治理难题。

在改善民生方面,河海人当仁不让。2009年,河海大学同位素水文研究所所长陈建生教授在国际上首次提出地下水深循环理论,突破了区域水文地质循环的传统观念,并依据该理论在内蒙古阿拉善右旗地区的巴丹吉林沙漠发现了优质水源,解决了困扰当地群众多年的饮水问题。

在重大项目建设中,河海人披肝沥胆,创造许多奇迹工程。世界最大水利枢纽“三峡工程”、世界最大规模调水工程“南水北调”、世人瞩目的“超级工程”港珠澳大桥、全球第一大水电站——白鹤滩水电站、小浪底工程、刘家峡水库、乌江渡水电站、淮河入海水道、万家寨……这些重要水利工程,说明了河海人为华夏定波安澜的梦想正在成为现实。

长江三峡大坝(视觉中国供图)

此外,河海大学还坐拥多个“首个”“第一”成就:完成新中国成立以来首次全国地表水水质评价、海岸带资源调查;成立世界首个工程移民研究机构;建成国内首个三向六自由度最大模拟地震水下振动台,破解高坝大库抗震难题;创制我国首个流域水文模型“新安江模型”,1981年精准预报葛洲坝洪峰,广泛应用于七大流域并成为国际洪水预报核心参考,组织承担环北部湾水资源配置工程专题研究、建立国家级智能网格降水系统平台、助力构建世界最大“清洁能源走廊”金沙江梯级水电站工程等等。河海人用青春与汗水,在水脉河道中写下矢志报国的誓言。

白鹤水电站大坝特写(视觉中国供图)

矢志不渝,大哉河海奔前程

“天下有溺犹己溺,此志毋稍弛。”

“大哉河海奔前程,毋负邦人期。”

每当河海大学校歌的旋律响起,河海人不弛壮志,不负国人的精神,印证在他们在江河湖海中穿梭的身影中。

1993年,郑守仁院士作为长江水利委员会的总工程师,来到举世瞩目的三峡建设工地,成为了这项世纪工程的前方 “总指挥”。在1994、1997、2002年三次成功解决截流长江世界难题,成功解决超大水深和软淤沙、龙口合龙单宽能量世界第一等重大难题,20多项经济技术指标名列“世界之最”。三峡大坝建成后,水利将狂龙深锁,黄金水道激活,发电能点亮半个中国,长江之殇再不复现,将“天下有溺犹己溺”的治水宏愿变成现实。

中国工程院院士郑守仁

2018年10月23日,港珠澳大桥正式开通。这项“国之重器”的建设背后,离不开披荆斩棘、修桥补路的河海人,如“筑桥十载 初心如故”的中交四航院项目亲历者朱利翔,“一生所爱一以贯之”的中交四航院港珠澳大桥建设总工卢永昌,“行针步线 丈量海底”的海上项目勘察负责人马秋柱,“伶仃海波平 孤岛变绿洲”的岛隧工程东人工岛项目部总工程师赵辉等。他们矢志不渝,在工程中传承着河海大学“河疏湖蓄水利兴”的传统,生动诠释着“工学昌明”的精神。

港珠澳大桥(视觉中国供图)

2004年起,河海大学工程渗流与地下工程安全研究团队便参与南水北调西线工程前期论证工作。历经十余年攻关,研究成果“长距离输水隧洞复杂渗流特性与渗控技术”被纳入西线工程前期成果,为西线工程的规划方案比选论证提供了有力支撑。2007年起,该团队又致力于研发联合抗渗防灾技术,开发了基于聚脲涂层的水下隧道渗漏应急修复技术,为南水北调中线“咽”穿黄隧洞工程设计单元完工验收提供了重要支撑。

河海大学(视觉中国供图)

作为水利领域“黄埔军校”,河海大学培育出无数优秀水利人才。2024年,国家表彰的81名“国家卓越工程师”中,河海大学校友顾明、王仁坤、林毅峰获此殊荣;在表彰的50个“国家卓越工程师团队”中,由盛金保校友领衔的“水库大坝安全与管理创新团队”位列其中;在研究生培养基地中,3人荣获“做出突出贡献的工程硕士学位”称号,8人获评“全国工程硕士实习实践优秀成果”。

截至2025年2月,河海大学拥有院士5名(其中外籍院士3名),国家级高层次人才123人次,省部级各类人才培养计划700余人次;全国模范教师1名,全国优秀教师2名,国家级教学名师7名;国家级、省部级教学、创新团队49支。今年6月,河海大学又有博士327人、硕士4598人、本科生5166人毕业。毕业生中85%进入水利、环境、交通、电力等重点行业,7.21%选择赴西部地区就业。

江河无言,湖海为证。青春岁月书华章,大哉河海奔前程!

文/方紫薇

资料来源/河海大学档案馆、河海大学官方微信、河海大学官网、新华社《瞭望》新闻周刊

2026年02月04日05:54 | 来源:人民网-人民日报收藏小字号 本报北京2月3日电 (记者..

扫描二维码微信打赏